慢阻肺病持续受到公众的高度关注,其解决需求迫在眉睫。在中国,慢阻肺病患者人数已接近亿级,这一巨大数字凸显了公众认知度不足、诊断率偏低以及规范化治疗比例较低等问题。这些问题不仅给患者及其家庭带来极大痛苦,而且亟需改善,引发了社会各界的广泛关注。

慢阻肺病的严峻现状

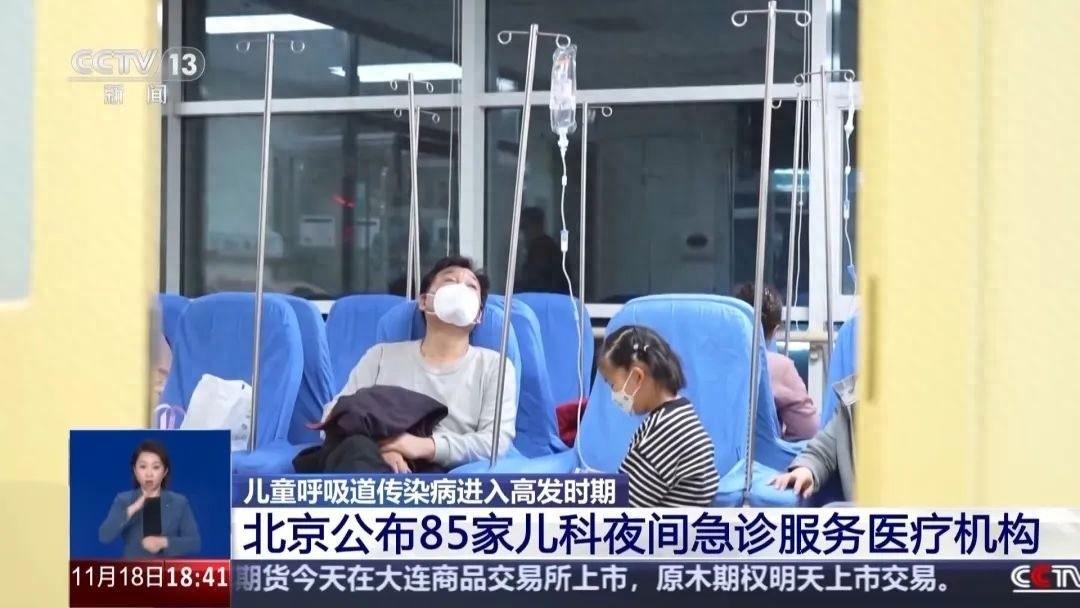

慢性阻塞性肺疾病,俗称慢阻肺,是一种可能引发呼吸困难的问题。在我国,40岁及以上的成年人中,每八人便有一人受到此病的困扰。慢阻肺的发病率、死亡率和它给社会经济带来的压力都极为严峻。但遗憾的是,公众对此病的认知率极低,不足10%,仅有大约3%的患者认识到自己患病,而高达90%的患者未曾接受过确诊。这种情况反映出,众多患者因缺乏足够的了解而未能得到及时治疗,导致病情恶化。在中国,许多患者直至呼吸困难症状明显时才寻求医疗帮助,部分人甚至错误地将这些症状视为老年人普遍的生理变化。

我国慢阻肺病领域正遭遇重大挑战。公众对该疾病的认识普遍不足,导致许多患者未能及时察觉自身病情,进而失去了接受规范治疗的机会。这种低认知度与高发病率之间的鲜明对比,不仅凸显了我国在慢阻肺病防治工作中所面临的难题,也揭示了当前慢阻肺病领域所面临的严峻挑战。

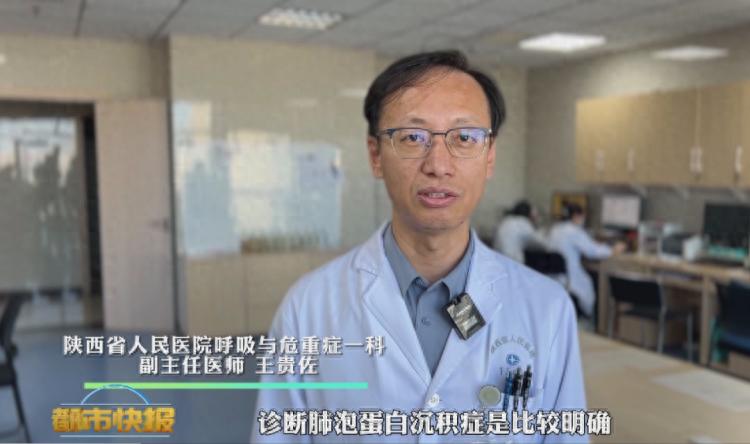

早期发现的关键手段

钟南山院士强调,目前尚未找到根治慢性阻塞性肺病的有效方法。然而,通过进行早期肺功能检测,我们能够迅速发现病情。在慢阻肺病的诊断过程中,肺功能检查被广泛视为首要标准,其重要性显而易见。

钟南山院士提出,对于40岁以上的吸烟者、长期患有呼吸道疾病的患者以及具有家族病史的高风险个体,建议将肺功能检测纳入年度健康体检的常规项目之中。这种早期诊断方法能够有效促进及时干预,对患者的病情控制和提升生活质量具有显著影响。

提高知晓率的必要性

提高公众对慢性阻塞性肺病的认知刻不容缓。当前,公众对这一疾病的认知水平普遍较低,导致众多患者未能及时获得治疗。早期发现、诊断及干预对患者生活质量的提升至关重要。然而,目前公众对慢阻肺病的了解尚浅,许多人甚至不清楚其早期症状,更不用说主动进行筛查。鉴于此,医疗部门和全社会亟需加强对此病的宣传教育,以帮助更多人识别这种疾病,并及早发现患病迹象。

提升公众对疾病认知,有助于民众在出现疑似症状时,更主动地寻求医疗援助,进而缓解多数患者诊断滞后、病情拖延的现状。此举措不仅对个人健康产生积极影响,从社会角度考量,亦能减轻慢性阻塞性肺疾病带来的经济压力及社会负担。

国家政策带来新机遇

2024年9月13日,国家卫生健康委员会发布了《关于做好2024年基本公共卫生服务工作的通知》。该通知强调,必须加强呼吸道疾病的防治工作。同时,慢性阻塞性肺疾病(慢阻肺)患者的健康服务已被纳入国家基本公共卫生服务项目之中。为了与这些政策相协调,相关部门还同步推出了《慢性阻塞性肺疾病患者健康服务规范(试行)》文件。

该措施产生了重大影响。自实施以来,民众在社区卫生中心和乡镇卫生院能够便捷、高效、合规地获得医疗服务,服务范围包括肺功能检测和疾病治疗等,尤其在早期发现和管控慢性阻塞性肺病方面具有显著效果。基层医疗机构为35岁及以上已确诊患者建立了“健康档案”,并每年进行一次全面健康检查及四次面对面随访,以保障有效的追踪和关怀。根据肺功能检查结果,适时调整治疗方案。

高危人群的预防措施

35岁及以上年龄者,若有过吸烟或被动吸烟的经历,便属于慢阻肺的高危群体。对于这类疾病,他们需要保持高度的警惕性。吸烟是导致慢阻肺的关键风险因素之一。无论是主动吸烟者还是长期处于二手烟环境的人,他们的慢阻肺发病风险都会显著提升。

在年度体检中,针对高危人群,必须特别执行肺功能检测,并持续留意呼吸道的健康状况。一旦出现咳嗽、气促等慢性呼吸道症状,需立即就医接受诊断。此外,高危人群在日常生活里应努力规避吸烟环境,保持健康的生活方式,定期进行适量的体育锻炼,以此增强体质,全面预防慢性阻塞性肺疾病的形成。

纳入公卫后的期望与展望

我国已正式将慢性阻塞性肺疾病(慢阻肺)纳入国家基本公共卫生服务范围,这一决策标志着我国公共卫生服务迈入新阶段。此举为我国改善慢阻肺病状况创造了重要契机,预计将显著提升疾病的早期筛查、诊断和治疗比例。得益于基层医疗卫生机构的持续努力,越来越多的患者在疾病初期得以及时诊断,并接受规范的诊疗及管理。

在政策执行过程中,持续优化至关重要。以基层医务人员在慢性阻塞性肺疾病诊疗能力上的满意度为基准。广大民众普遍期望该政策在慢性阻塞性肺疾病的防治方面能取得显著效果。关于政策推动下慢性阻塞性肺疾病认知度提升所需的时间,您有何看法?欢迎点赞、分享文章并加入讨论。