冬日寒意愈发浓厚,棉衣销售市场成为焦点。位于郯城县高峰头镇的魏园村,贾桂芝的棉衣加工作坊正经历从生产儿童棉衣向老年棉衣的转变。这一过程中,涌现出诸多值得深入挖掘的故事以及市场变化。

早期儿童棉衣成功

2005年,贾桂芝洞察成年消费者怀旧心理,着手制作传统风格的儿童棉服。当时,诸如儿童对襟棉袄等传统款式棉服在当地市场一经推出,便受到广泛欢迎。至2008年,她和丈夫共同经营的夫妻店所生产的儿童棉服供不应求,年销售额超过100万元。如此短时间内取得的成就,充分显示了贾桂芝精准把握商机的敏锐眼光。她不仅深挖市场对传统款式儿童棉服的潜在需求,更成功将其转化为实际的销售业绩。

贾桂芝的成功并非偶然。她运用传统技艺精心制作棉衣,款式多样,包括儿童对襟棉袄、大襟棉褂等。这些棉衣蕴含了鲜明的传统韵味和怀旧情怀,正契合了当时消费者的口味。

从夫妻店到办厂

2008年,一位来自临沂的商人到访,对贾桂芝的发展产生了重大影响。他的手艺和棉衣的热销迅速传开,促使这位商人主动与贾桂芝商谈批发合作。经过多轮深入交流,贾桂芝原本计划的小规模经营和学徒带教计划发生了转变。她决定回乡创办工厂。2009年,位于老家的魏园村,贾桂芝的儿童棉衣加工厂正式开业并投入运营。

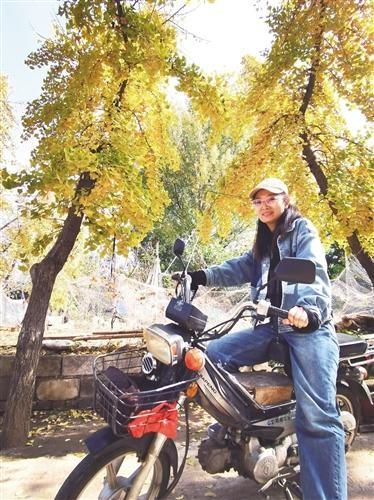

建厂决策并非轻而易举。从最初在本地市场从事小额贸易,到如今扩大规模自办工厂,贾桂芝面临了众多挑战。在决策过程中,她可能需综合考虑资金、场地、人员等多重因素。最终,她选择了位于老家的魏园村作为厂址。这或许是因为该村拥有丰富的人脉资源,而且贾桂芝在招聘缝纫工人时,也充分考虑了这一因素。她主要招募了村里精通针线活的老年缝衣匠人。

传统手工制作方式

贾桂芝的棉衣加工厂以传统手工制作著称。该厂生产的棉衣均由经验丰富的老年缝衣匠手工裁剪和缝制。例如,所采用的印花土布质地柔棉温软,制成的每一件棉衣都充满了传统韵味,承载着无数人的童年记忆。这些老艺人凭借其精湛技艺,确保了棉衣的品质,并维护了传统棉衣的独特风格。

手工制作虽在效率上可能不及机器生产,却拥有其独到的价值。在现今崇尚快速消费的社会背景下,这种传统手工织制的棉衣凭借其纯正的风味,通过临沂批发市场,畅销全国二十多个省市。这一现象亦显现出,在激烈的市场竞争中,特色产品具备其独特的竞争优势。

儿童棉衣市场遇冷

随着时代的进步,市场格局亦随之演变。现代儿童多居住于高楼大厦,冬季供暖条件显著提升,加之生育率变化等多元因素,儿童棉衣的销售情况明显不如以往。这一现象是社会发展的必然产物。生活环境及公众观念的转变,直接导致了儿童棉衣需求的降低。

贾桂芝的棉衣厂曾因儿童棉衣的热销而风光无限,但如今这一现象已不复存在,迫使企业必须重新审视其发展路径。儿童棉衣销量的下滑,无疑给贾桂芝带来了资金回笼缓慢、员工可能面临闲置等多重挑战,这对企业而言无疑是一次严峻的考验。

转型老年群体

贾桂芝面对儿童棉衣市场降温的挑战,并未选择放弃。她审时度势,果断进行了企业转型。她将儿童棉衣厂的业务重心转向服务老年群体。这一转型策略,无疑是顺应市场变化的明智选择。在转型实践中,她巧妙地运用厂内老匠人的技艺,既保留了传统手工制作的精髓,又融入了新棉花与新布料的结合,以及老款式与新花色的搭配,成功制作出适老化棉衣。

这些老年棉衣经过精心制作,成为了一件件既舒适又养眼的“高档礼品”,一经上市便迅速被抢购一空。这一现象表明,贾桂芝精准捕捉到了老年消费者的需求,在新市场领域发现了商机,凭借老艺人的精湛技艺,成功重新打开了市场。

传统手艺与市场结合

贾桂芝的棉衣加工厂,是传统手艺与市场成功融合的典范。起初,通过运用传统技艺制作儿童棉衣,在市场上取得了显著的成功。随后,面对儿童棉衣市场的危机,工厂及时转型生产老年棉衣,再次取得了良好的成绩。老艺人们用针线不仅精心缝制出产品,更在市场的大潮中编织出了自己的未来。

转型成功需精确把握市场脉搏,同时依托传统技艺的稳固基础。对众多类似的传统手工业企业而言,此模式具有参考价值,尤其是如何运用传统优势应对市场波动。不妨深思,若身处类似市场变局,你是否会像贾桂芝般毅然决然地转向?期待大家点赞、转发本篇文章,并热切欢迎在评论区分享您的观点。