承德避暑山庄,我国现存规模最大的古典皇家园林,亦为世界文化遗产,目前正在举办一场旨在展现其价值的展览。此次展览中,众多历史与文化亮点得以呈现。

展览文物丰富多元

本次展览汇集了131件(组)精选文物。其中,大部分为皇家制作,涵盖了瓷器、书画、弓箭等珍贵品类。这些文物均源自承德山庄的多个区域,包括文津阁、福寿园等地。观众可通过这些文物穿越时空,重返三百多年前的山庄景象。每一件文物都蕴含着丰富的历史文化底蕴,例如瓷器便揭示了清代宫廷严格的等级体系。

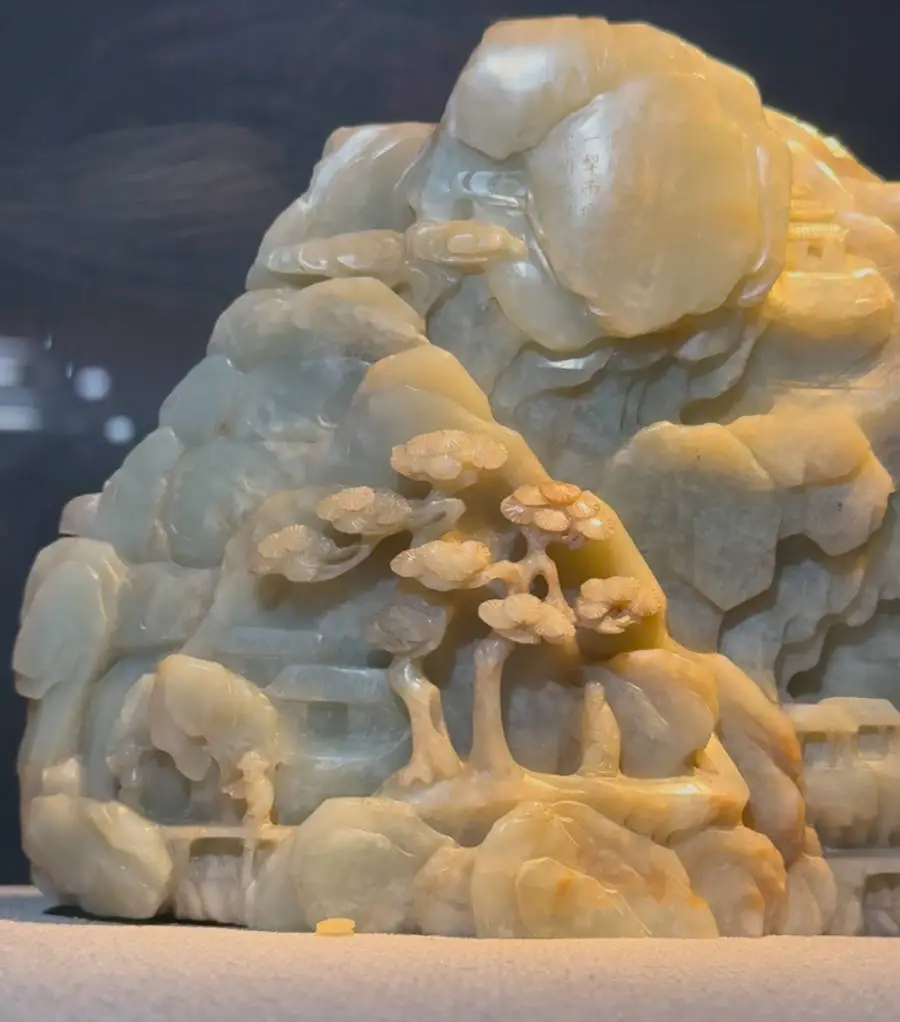

展览中展出了众多特色鲜明的文物,其中不乏两宋时期出现、在清代乾隆时期尤为流行的清青玉刻诗山子。这些展品成为探究彼时历史文化的有力佐证。

避暑山庄的历史渊源

承德避暑山庄拥有悠久的历史。始建于清康熙四十二年(1703年),当时动员了大量民工和工匠。经过89年的漫长岁月,至乾隆五十七年(1792年),这一宏伟工程基本告竣,松鹤斋和继德堂的落成标志着工程的圆满完成。自此,中国现存最大的古典皇家园林正式向世人展现。

该工程的背景和设计理念同样引人深思。康熙、乾隆两位皇帝凭借其独特的审美情趣和广阔的胸怀,精心规划并在此片昔日寂静的土地上,打造了一座举世瞩目的庞大园林。

避暑山庄的功能地位

避暑山庄自建成以来,其作用显著。它不仅是清帝处理朝政事务的宫苑,亦为消暑避夏的理想之地。清帝每年在此投入大量时间,处理众多军政要务。众多外国使节及边疆少数民族的政教首领亦曾在此受到接待。实际上,避暑山庄已成为清朝的第二个政治中心。

该建筑与周边建筑紧密相连。自康熙五十二年(1713年)起至乾隆四十五年(1780年),在其东部与北部外围,陆续建成了十二座喇嘛庙。这些寺庙共同构成了一个规模庞大的皇家寺庙群,与避暑山庄相得益彰,形态与功能相互依存。

四个篇章全方面展示

展览共划分为四个部分,其中“塞外宫城造园杰作”等板块将进行公开展示。观众通过“塞外宫城造园杰作”板块,将得以欣赏到避暑山庄卓越的园林艺术。

“诘戎绥遐,无暑清凉;怀柔四海,万法归一;众星拱月,万世缔构。”这些篇章分别从园林的功能与文化内涵两个维度进行阐述。它们全面展现了避暑山庄及其外八庙的历史渊源、园林的实用功能以及佛教艺术等多个方面的丰富内容。

体现多元文化交融

展览中多元文化的融合特征显著。汉族、满族、蒙古族、藏族、维吾尔族等多元文化在此交汇呈现。这种融合与避暑山庄的历史紧密相连。当地的政策制定及其地理位置等因素,吸引了来自不同文化背景的人们聚集在此。

文物上清晰地展现了不同文化的特色。以建筑材料和文化用品为例,多种文化元素在此相互交织。这种现象不仅彰显了中华民族共同体的重要价值,而且生动地揭示了那个时代的宽容与开放态度。

独特文物背后意义

每一件文物均承载着其独特的价值。例如,展览中的黄地粉彩瓷塔,每一件作品均映射出当时工艺技术的具体水平。瓷器种类繁多,它们不仅反映了等级制度,皇太后和皇后所用的内外黄釉瓷器更是这一点的明证。

这些文物反映了当时的生产技术和社会制度,构成了那个时代的缩影。它们对于专家们深入探究当时的社会结构、经济发展状况以及文化艺术水平,具有非常重要的研究价值。

展品与主题的呈现,使得参观者对承德避暑山庄及其周边地区的文化及历史有了更为深刻的认识。关于以文物展览形式展现文化遗产价值的全面性,众人看法各异。在此,我们期待您的点赞、分享,并欢迎您积极参与评论。