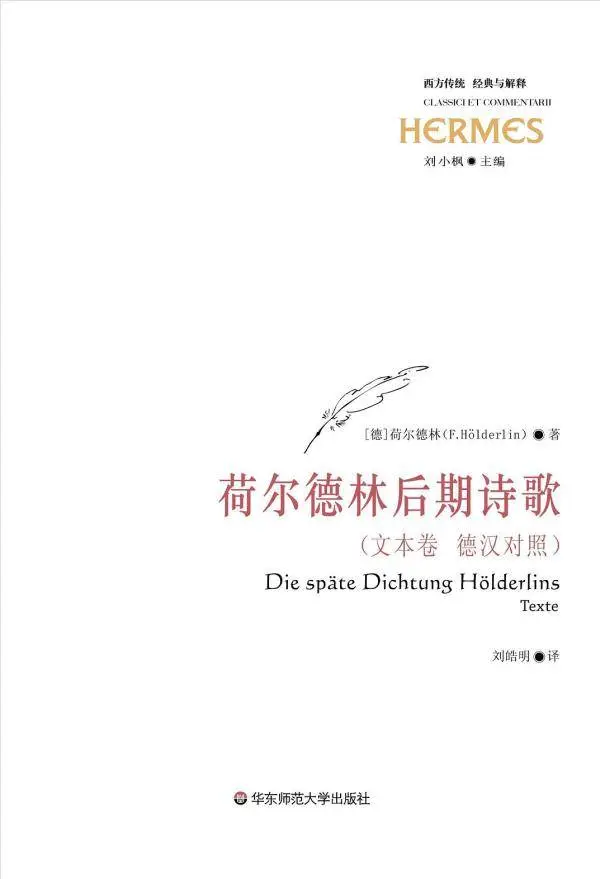

在文学的广袤宇宙中,荷尔德林的经历宛若一颗独树一帜且充满神秘色彩的星辰。他的一生,从诞生到疯狂,再到后世的解读,无不充满了传奇色彩。让我们一同深入挖掘这些故事。

荷尔德林的人生轨迹

荷尔德林的人生轨迹独树一帜,其生活时代并非古典时期,却对希腊精神抱有深厚的向往。他由德国出发,追寻内心深处的精神希腊。这一轨迹看似与作品中许珀里翁从希腊至德国的行踪相反,实则殊途同归。他试图在接近当代的环境中,发出古典时代般的话语和声调,却显得格格不入。据资料记载,当时即便他对古希腊赞誉有加,周围人也并不认同。他对于德国人思想破碎的批判,显得不合时宜。

荷尔德林在遭遇环境挑战时,依然坚守其思想立场,其作品蕴含着独到的意蕴。以诗歌创作为例,他提出“灵”与“材”应相互接触,进而形成既对立又和谐的思想交流。这一观点彰显了他文学创作领域的独到见解。

疯癫中的文学意义

荷尔德林的疯狂成为了其人生显著特征。即便步入晚年,这种疯狂并未阻碍他的文学创作。实际上,疯狂与他对物质世界的感知、期待以及随之而来的失落感交织在一起。在疯癫的状态下,他虽难以言表,却能够触及常人难以触及的精神领域,从而超越了日常生活的束缚。

尼采的生命被转化为酒,荷尔德林的生命亦似被无形之力封存于酒窖。他的疯狂并非单纯的疾病,而是如同疯狂侵蚀、吞噬理性,他将诗人的技艺转化为实质的内涵,服务于希腊等精神象征,而不仅仅是写作的点缀。

荷尔德林的作品特征

荷尔德林的作品深刻反映了他对诗歌的深入思考。特别是在探讨灵感涌现与素材收集之间的关联时,这一过程恰似罗伯特·勃朗宁所言,是将灵感熔炼成诗歌“金戒”的过程。他的创作背后蕴含着对诗歌的深层构建与感悟。

他的诗歌并非旨在顺应潮流,他反潮流地将个人理想融入创作之中。在他所处的时代,其作品似乎并未受到广泛青睐。然而,他始终如一,以独特的方式展现对德国和希腊精神的诠释,以及对理想道路的不懈探寻。

与同时代人的隔阂

荷尔德林的思想与同代人之间存在显著隔阂。他提出德国人思想分裂的观点,并未得到周围人的积极响应。在他所处的时代背景下,大多数人倾向于活在当下,对他对古希腊文化的热爱并未产生共鸣。

这种隔阂使得他的作品在那时并未获得广泛认可。生前,他孤独地追求文学理想,其言论常如石子入海,未能激起太大的波澜。

后世眼中的荷尔德林

荷尔德林在后世评价中经历了显著的变化。生前,他并未获得应有的关注。然而,随着岁月流逝,他的形象逐渐转变为一位古典诗人。在他生前,因其独特的思想和作品风格,未能得到广泛理解。但后世之人,却能在其作品中挖掘出深层的价值。

从历史的长河中回望,他的作品在文学领域展现出独特的价值。其中,他对日常生活与超然境界的深刻洞察,以及对于诗歌中精神与物质关系的独到阐释,均具有鲜明的特色。

悲剧的多重解读

荷尔德林的一生笼罩在悲剧的阴影之下。他过分投入于将精神之“图景”转化为现实,这不仅成为他个人的悲剧,而且这种对希腊理想和道路的执着追求所遭遇的困境,也是古典诗人以及后世诗人共同面临的挑战。这一现象宛如一场文学命运的轮回。

荷尔德林的经历充满了诸多矛盾。他的思想超越了时代,却渴望被时代所理解。他徘徊于疯狂与理智之间,生前与死后的待遇亦截然不同。在此,我们提出一个问题:在当今文化多元的时代背景下,像荷尔德林这样不合时宜的文人,是否有望获得更加公正的待遇?欢迎各位点赞、分享本文,并留下您的宝贵意见。