考古领域的最新发现常常吸引公众的目光,例如在甘肃发现的距今最早的实际木板地图——天水放马滩地图。尽管它标志着我国最早的实物地图,但由于字迹较为模糊,原本被解读为“上”的字迹,经武汉大学研究团队的研究,最终被确认为“北方”。这一误解的纠正,离不开红外技术的关键作用。

天水放马滩地图释字错误的纠正

天水放马滩木板地图在甘肃出土,其历史价值显著。作为中国最早发现的实体地图,此前的考古研究因字迹模糊,将一处标识误释为“上”。然而,在11月14日,武汉大学秦简攻关项目课题组采用红外相机技术重新进行研究,确认该处应为“北方”二字。这一新发现标志着研究方法的进步,提高了考古结果的精确度。此成果不仅修正了对地图方向标识的理解,而且在地图研究领域占据了重要位置。

武汉大学在相关领域的研究独具特色。该校设有专注于秦简研究的课题小组,该团队专业素养高,科研实力雄厚,专注于对古代文物的深入研究。这亦反映出,既往的考古工作可能因技术限制而出现某些误判,而随着技术的进步,我们得以更清晰地揭示历史真相。

红外技术在简牍研究中的作用

武汉大学简帛研究中心中,红外技术扮演着至关重要的角色。众多简牍在历经数千年的地下沉寂后重现世间,字迹已模糊不清,难以辨识。研究中心主任陈伟教授明确指出,在解读文字的过程中,红外技术多次助力他们解开“天书”之谜。例如,在曾侯乙墓竹简中,有些文字肉眼几乎无法辨认,但通过红外相机拍摄,原本看似一团墨迹的区域,竟然清晰显现出“新”字。而对于那些仅用寥寥数笔勾勒的文字,红外相机则能展现其完整的字形,确认为“乘”字。

武汉大学并非唯一,在海昏侯墓简牍的整理过程中,北京大学出土文献研究所同样运用了红外扫描影像技术。这一现象反映出红外技术在考古领域,尤其是简牍的解读、拼接与编目方面,已得到广泛采纳。该技术能够穿透简牍表层,揭示其内部的墨迹,助力研究者还原历史文献的真实面貌。

武大简帛研究中心的研究成果

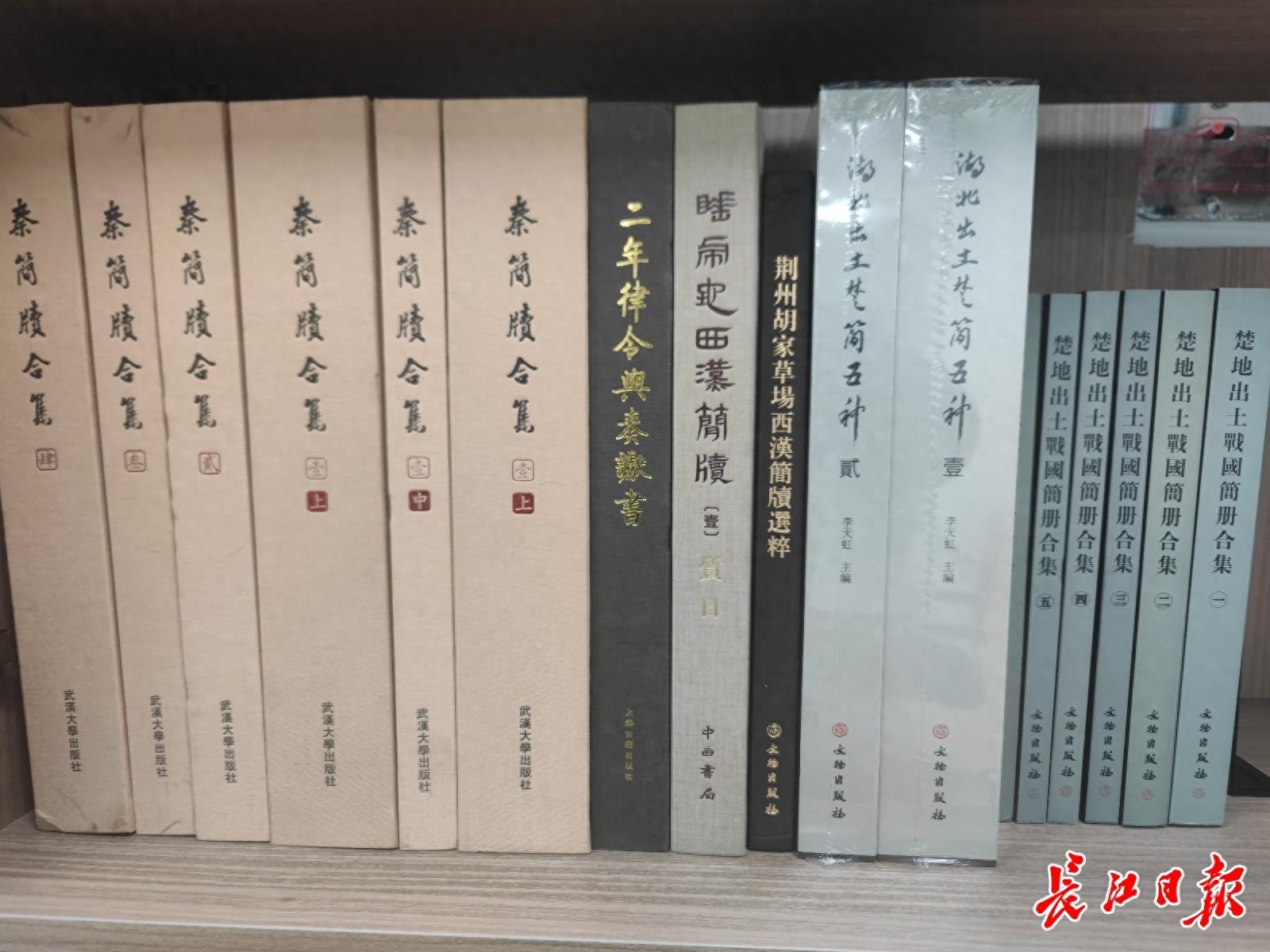

11月14日,长江日报记者走访武大简帛研究中心,目睹了众多研究成果。书架上陈列着《楚地出土战国简册合集》、《湖北出土楚简五种》、《秦简牍合集》、《荆州胡家草场西汉简牍选粹》以及《睡虎地西汉简牍》首卷《质日》。这些丰硕的成果汇聚了武大团队多年辛勤耕耘的智慧与汗水。

研究成果的取得并非易事,研究者们需克服重重困难。例如,简牍字迹的模糊给研究带来了不小的挑战。仅基础性的释字工作便需投入大量精力,而且必须借助红外线等高科技手段。除此之外,还需进行资料的整理与分析等后续工作。

陈伟教授介绍研究情况

陈伟教授在接受长江日报记者采访时,详细阐述了其研究进展。他提到,简牍因长期深埋地下,受到多种因素的影响,导致出土时普遍存在严重损坏现象。其中,字迹模糊、难以辨识的问题尤为常见。在研究过程中,他们的团队发现红外技术对研究工作具有显著的促进作用。

陈伟教授指出,释字工作面临挑战。在处理某些看似乱码的字迹时,仅凭主观判断往往容易产生误判。而红外技术则能够提供客观的数据支持,并清晰地展现笔画。这一现象间接揭示了现代科技与传统考古研究相结合的必要性。

数据库在简牍研究中的应用

在简牍研究领域,红外技术之外,电脑与数据库亦展现出其重要作用。武汉大学简帛研究中心成功打造了我国古代简帛字形辞例数据库。该数据库功能强大,能够迅速进行单字字形、偏旁部首以及辞例的检索。

在整理释文的过程中,研究者借助数据库对字形及辞例进行比对,显著提升了工作效率与质量。相较于过去依赖人力查阅资料的传统方法,这一进步无疑是巨大的。该数据库代表了现代技术与传统考古文化的融合,同时也展现了科研成果的显著成就。

简牍研究的意义深远

简牍虽然年代久远,然而其所承载的历史文化价值却难以估量。这些简牍内容丰富,可能涵盖古代政治、经济、文化以及日常生活等多个领域的详实信息。对简牍的解读,直接影响到我们对古代社会的深入了解。

关于简牍研究未来的发展趋势,我们不禁提出疑问:是否会有更多先进技术被引入简牍研究领域,从而揭示更多被历史尘封的信息?期待读者在阅读完本文后,能给予点赞并积极分享。同时,我们也热切欢迎大家在评论区展开深入讨论。