1933年,在巴黎,一群美术留学生携手创立了“中国留法艺术学会”。近期,该组织的历史特展在安徽博物院庐阳馆盛大开幕。距今已近百年,此次展览全面呈现了艺术传承与爱国情怀的丰富内涵。

特展开展

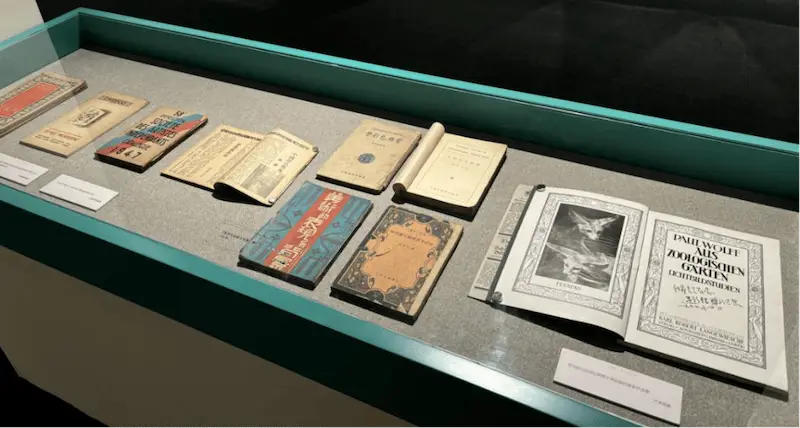

近期,一场以“自强不息,美育报国——中国留法艺术学会的岁月长歌”为主题的特展,在安徽博物院庐阳馆成功举办,受到了广泛关注。众多民众纷纷慕名而来,参观兴趣浓厚。展览以独特的艺术视角,回顾了一段特殊的历史时期。恰逢中法建交60周年,此次展览无疑是对两国文化交流与文明互鉴百年历史的深刻纪念。展览展出的油画、雕塑、水墨画及文献等作品,仿佛在低声诉说着往昔的故事。

特展中的展品无疑是焦点所在,这些展品充分展示了留法艺术学会成员的独特艺术风格。其中,112位成员中,有70位艺术家的作品被展出,让观众得以较为全面地认识这些艺术家的创作风格及其艺术成就。

学会成立背景

1933年4月2日,巴黎晋升为全球文化艺术的重镇。常书鸿、刘开渠、滑田友等美术留学生纷纷汇集于此,城市中弥漫着浓厚的艺术氛围。当时的中国艺术界处于一种混乱状态,他们怀揣着“引领中国艺术事业摆脱混乱”的坚定信念,在常书鸿的住所内正式成立了“中国留法艺术学会”。不难想象,这些年轻的留学生当时怀揣着改变中国艺术现状的强烈热情与坚定决心。

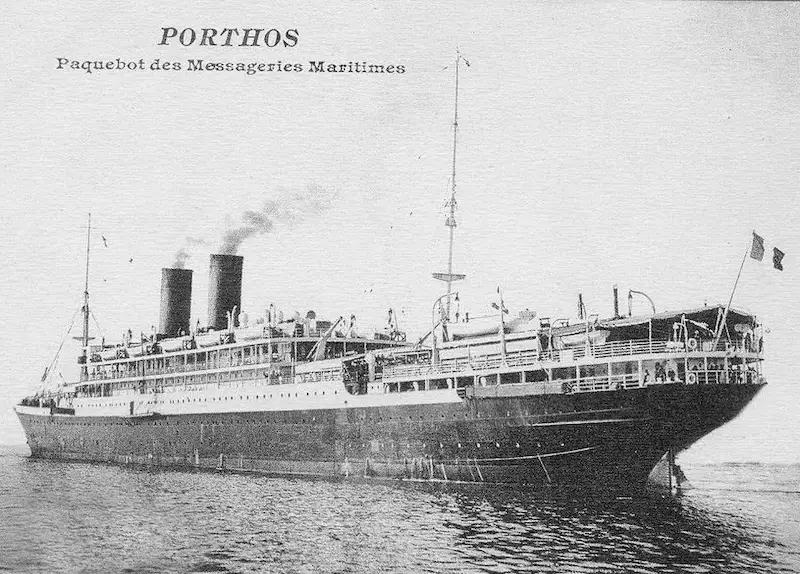

该学会在中国美术领域具有重要影响,它不仅是活动持续时间最长、组织架构最为健全、成员规模最为庞大的海外美术团体,更是对我国美术事业兴盛贡献了重要的希望种子。在20世纪初,巴黎成为了全球艺术爱好者的聚集中心,众多中国青年纷纷赴法国深造美术,这一趋势在30年代初达到了高潮,为学会的创立提供了坚实的人才基础。

会员情况

会员人数众多,存续期间成功吸引了112名成员。这些成员来自不同的背景,他们因对艺术的共同热爱以及改善中国艺术现状的共同愿景而汇聚一堂。尽管他们的艺术风格不尽相同,遍布各地,但他们都怀揣着相同的梦想。

这些会员在艺术界均展现了卓越的成就。他们勇于创新,在油画、雕塑和水墨画等多个艺术领域持续探索新的风格。在交流与研讨中,他们相互激励,技艺不断提升。因此,他们逐步形成了一个具有强大影响力的中国留法艺术家群体,并在欧洲艺术界初露锋芒。

爱国情怀展现

在抗日战争全面爆发前,众多学会成员坚决选择回国,积极投身于捍卫国家领土完整的崇高事业。他们不再仅限于艺术创作和学术研究,而是积极融入了拯救国家的洪流。归国的艺术家们发挥个人艺术才能,为抗战事业献出了自己的力量,例如创作以抗战为主题的绘画作品,以此激发民众的爱国热情。

同样,巴黎的成员并未置身事外。他们积极投身于救国行动,为国内的抗战事业大声疾呼。这些举动充分体现了,无论身处何地,学会的成员均怀有坚定的民族信念和深厚的家国情怀。

后续影响

自新中国成立至今,众多艺术家在学会毕业后,足迹遍布全国乃至海外。众多归国艺术家致力于教育事业,成为新一代艺术家的培育者。他们携带着在海外学习的先进艺术理念与技术,将这些融入本土艺术教育之中,从而显著提升了国内艺术教育的整体水平。

长期审视,这些在法国的艺术家亲身感受了从西方文化向东方传播的转变,目睹了中国文化自信在近百年间的崛起与延续。他们的生涯与成就,如同生动的历史教材,为后来者在艺术创作和文化交流的态度上,提供了充实且珍贵的经验和借鉴。

当代启示

截至目前,中国艺术家们始终沿着前人的探索之路前行。他们不断在文化碰撞与融合中努力寻找民族艺术创新的途径。在全球化的浪潮中,文化交流日益增多且深入,留法艺术家的经历如同指引方向的灯塔,为当代艺术家提供了方向。当代艺术家在文化融合的背景下,如何能像前辈一样既保持民族特色又勇于创新,这一问题值得大家关注。我们期待在评论区看到热烈的讨论。若您觉得本文有价值,不妨点赞并分享。