在林徽因的研究与公众认知领域,一个值得深入探讨的议题逐渐显现:是应当着重描绘她的浪漫情缘,还是突出她在历史与学术领域的纯真贡献?这一分歧在众多学者和普通民众对她的评价中日益显著。

林徽因的浪漫关系与欧美文化关系

提及林徽因的爱情故事,有人强调其灵肉结合的浪漫爱情形式,这种形式,正如文化学者大卫·舒曼所言,近似于欧美近期的新创。此观点揭示了爱情观念中文化传播与融合的特性。舒曼在2003年出版的《ModernLove:Romance,Intimacy,AndtheMarriageCrisis》一书中,对此有详细论述。由此,我们不禁思考,林徽因所处的中西文化交汇时期,对其爱情观念产生了何种深远影响。同时,这种爱情观念与西方文化的联系,亦映射出当时中国社会在西方文化冲击下的一些变迁特点。

在中国及欧美地区,这种爱情构建模式呈现出相似的发展态势。这一现象反映了在当时的转型时期,不同文化在家庭观念、性别角色等方面相互影响和融合。在此过程中,男女双方在新的关系模式中开始重新审视并界定彼此的角色和需求。

林徽因与梁思成的关系及时代语境

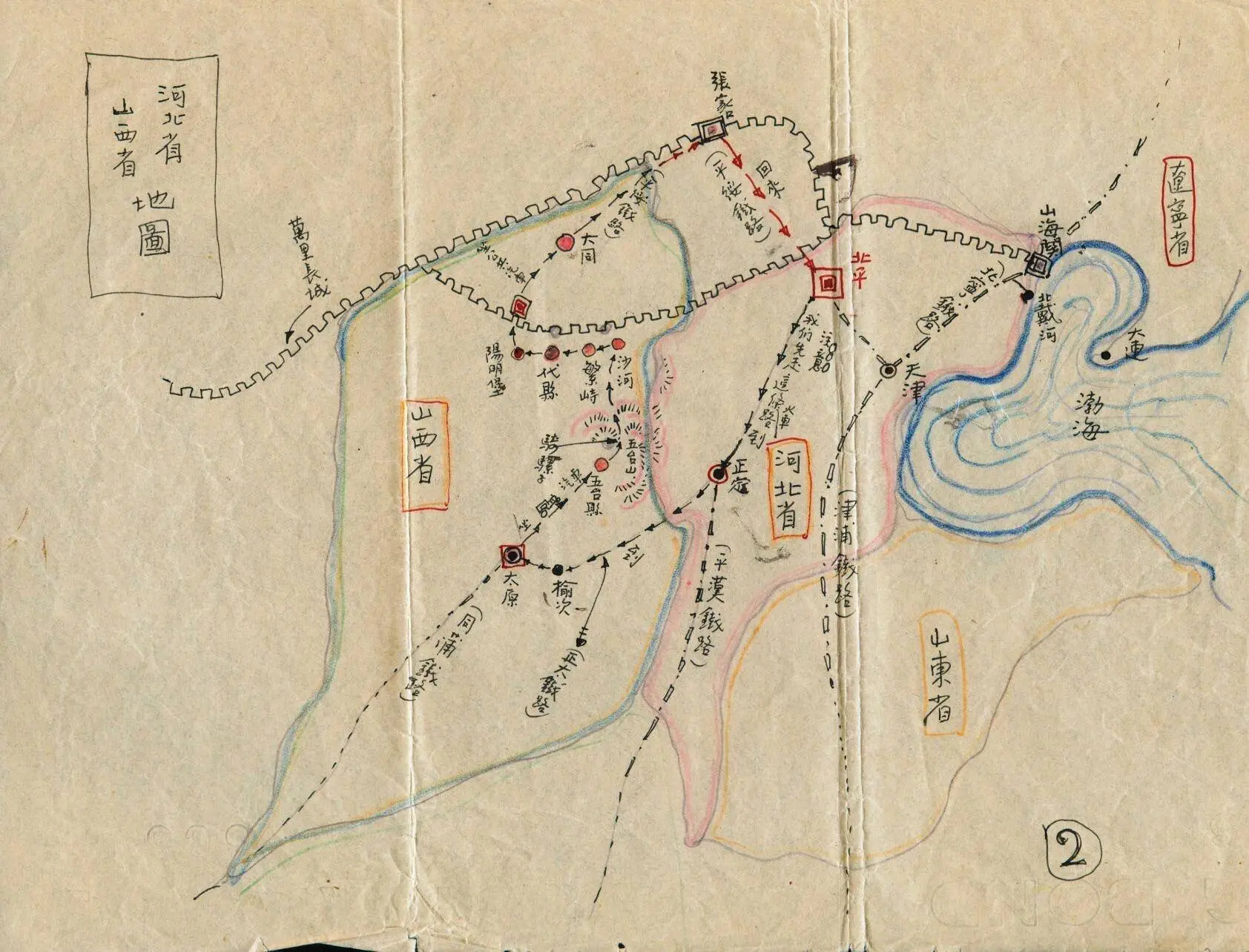

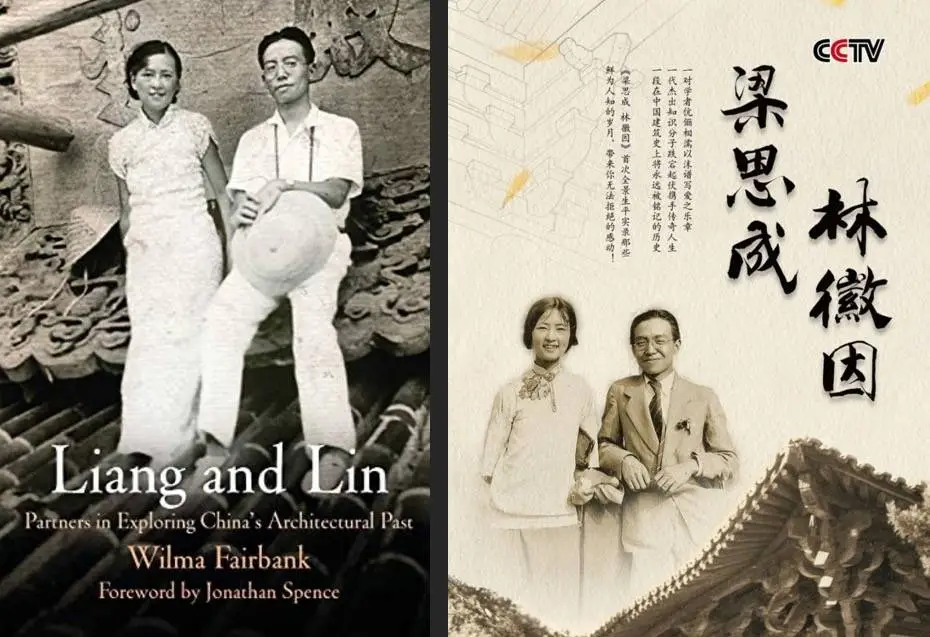

林徽因与梁思成共同开创了建筑界夫妇先河,这并非偶然现象。在林徽因就读宾大期间,建筑系曾禁止女生入学。在那个时代背景下,他们的结合显得格外独特。作为“终身伴侣”或“搭档”,他们的成功故事逐渐成为现代爱情的典范。从时间维度来看,这一典范恰好位于林徽因爱情故事的戏剧化阶段和她作为严谨建筑师重新定位之间,这暗示了现代爱情与现代建筑一体化范式的存在。

这一范式不仅塑造了他们之间的关系,更扩展至现代建筑实践。在五四一代之后,他们的结合模式对人们追求理想现代爱情起到了显著的示范作用。同时,这一模式也为现代建筑在当时的发展中注入了更多的情感与文化内涵。

蕴藏问题的流行范式

这本流行文化小说中融入并突出了现代爱情与建筑模式所显现的问题。这些问题在潜意识中产生,并追溯性地关联到林徽因,随其流行现象的扩散而持续。此影响背后揭示了流行文化在传播个人形象及其文化内涵时可能存在的偏差。一方面,可能是对当时历史情境的复杂还原不够充分;另一方面,也可能是受到了当前主流文化价值观和审美趋势的影响。

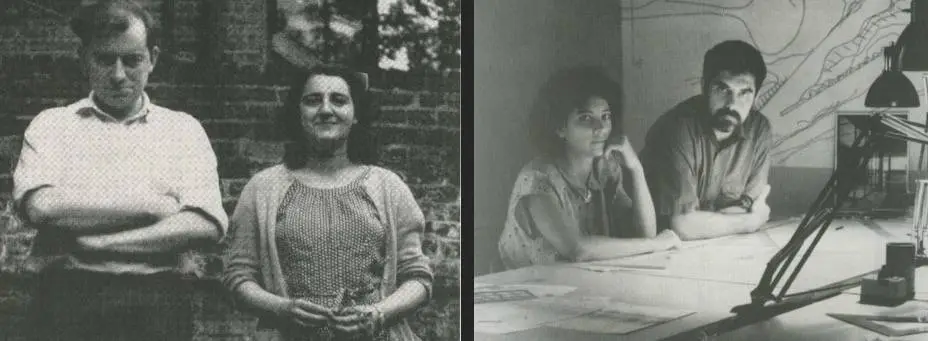

在林徽因形象再现的过程中,这一现象尤为突出。以林徽因、梁思成及费正清夫妇的合影为例,这幅广为人知的照片实际上是对原始照片的局部截取。原本照片中的人物金岳霖,原本也是这一群体关系中的关键一员。这表明,在当前的传播和重塑过程中,存在有意构建和剔除与既定形象不符元素的现象。

林徽因早年关系中的不同解读

林徽因与徐志摩早期的交往存在多种解读。部分观点指出,在特定历史背景下,徐志摩与林徽因的关系中包含了一定的师生元素。他似乎在追求爱情的过程中,试图塑造自己新的现代人格。2015年出版的《WhenTrueLoveCametoChina》一书中,有整整221页的内容专门讨论这一议题。这种现象体现了当时社会变革与文化融合的复杂时期,文人情感交织着对理想人格的追求、对新文化的适应等多重需求和动机。

林徽因在建筑领域中的权重和名声平衡

林徽因与梁思成虽为合作搭档,然而在权力渴望与性别价值体系的影响下,梁思成对于林徽因在某些场合“出风头”可能并不感到愉悦。林徽因常成为交谈焦点,这一现象在当时社会性别意识的作用下显现。这表明,当时的夫妻关系不仅包含爱情与事业上的协作,还深受传统性别角色观念的制约。

如何确保在尊重林徽因历史和学术成就的基础上,公正且全面地审视她的多面性?这是一个值得深入思考、广泛讨论、积极点赞并分享本文以供探讨的关键议题。我们期待以更为理性的视角去审视林徽因这类在历史与文化领域具有重大影响的人物,防止因片面关注而忽视其全面价值。