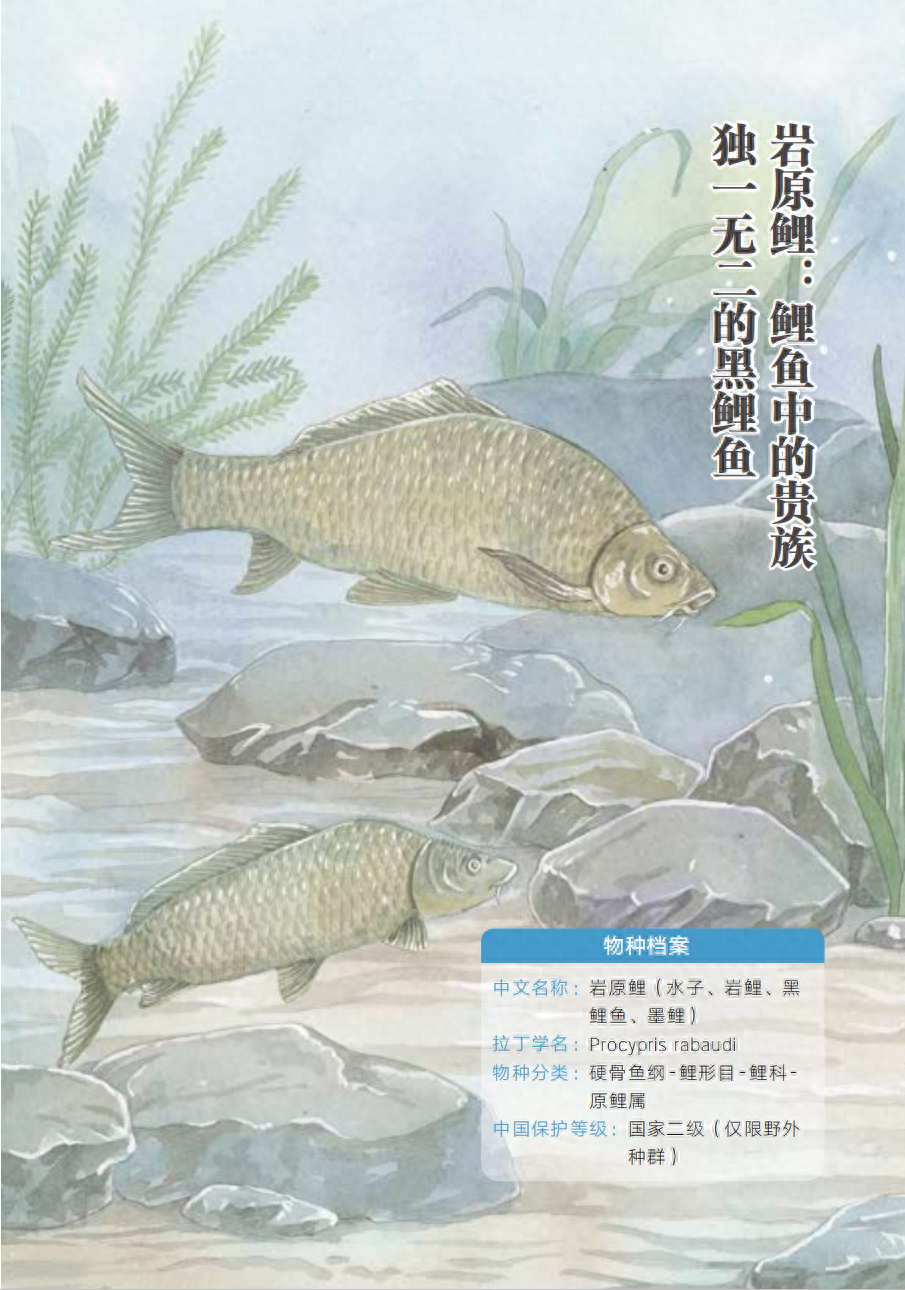

岩原鲤,被誉为“鲤鱼之尊”,其野生种群正遭受众多威胁。然而,人工养殖技术的应用,为这一物种注入了新的活力。在这黑鲤背后,是保护与开发之间交织的复杂历史,其故事值得深入探究。

岩原鲤野生情况危难

长江上游水利工程数量增加,导致岩原鲤无法到达产卵地。例如,三峡工程等水利项目的建设改变了其迁徙路线。此外,高强度捕捞,尤其是电捕,使岩原鲤数量大幅减少。长江中下游及其支流水质受到污染,恶劣的水质状况对岩原鲤的生存构成威胁。岩原鲤生长速度缓慢,种群无法及时补充。这些因素共同作用,使得野生岩原鲤种群数量急剧下降,许多江段几乎面临灭绝,甚至被《中国濒危动物红皮书》列为易危物种。

2021年,岩原鲤野外种群被纳入国家二级重点保护野生动物名录,此举彰显了我国对野生动物保护的坚定意志。

保护措施多样

国家设立了多个保护区以保护岩原鲤,其中包括大通江河岩原鲤国家级水产种质资源保护区。这些保护区对于岩原鲤等特有鱼类的保护至关重要,确保了它们拥有一个相对安全且稳定的生存环境。此外,每年的增殖放流活动也起到了积极作用。尽管人工放流的岩原鲤幼鱼数量不多,但这对于野生种群的恢复和维持具有重要意义。长江实施的十年禁渔计划,则为岩原鲤等特有物种提供了宝贵的休养生息时间,有助于其种群逐渐恢复。

该系列措施构成了对岩原鲤保护的整体规划,同时也彰显了对长江生态系统全面保护的重视态度。

外形及市场价值

岩原鲤与普通鲤鱼均隶属于鲤科,两者在外观上区别不大,常令渔民难以区分。然而,岩原鲤的肉质细腻,肉质丰满,色泽洁白如雪,口感上乘。在四川地区,有谚语凸显其重要地位。重庆万州亦对其颇负盛名。在市场上,普通鲤鱼的价格大约每千克10元,而人工饲养的岩原鲤每千克则超过600元。

价格之所以如此之高,主要得益于其卓越的口感及其他优质特性,加之市场需求旺盛,供应量难以满足。该物种生长周期较长,人工养殖条件下,每年增长量不超过0.5千克,且达到上市标准通常需要2至3年的时间。

出现餐桌的原因

岩原鲤属于受保护的物种,禁止随意捕捞和食用,然而其身影却出现在了餐桌上。这一现象的成就是水产科研工作者辛勤努力的成果。他们历经重重挑战,成功实现了岩原鲤的商业化养殖。进入21世纪,人工繁殖技术取得了不同层次的突破性进展。

科学家们的不懈努力使得长江上游的这类“土著鱼”逐渐进入市场,为该鱼种资源的保护及渔业的发展开辟了新的途径。

人工繁育的关键环节

岩原鲤的人工繁殖过程并非顺利无阻。在人工养殖条件下,其自然产卵较为困难。通常需要使用两种或两种以上的激素来提高催产效果。这一步骤是人工繁殖过程中的关键环节。

研究人员持续致力于优化研究,目前的人工繁殖技术不仅确保了岩原鲤种群的延续,而且为长江中上游的渔业带来了显著的经济效益。

综合效益可观

而言,岩原鲤人工繁育工作具有深远影响。生态层面,该举措有效保护了濒临灭绝的岩原鲤种质资源,对维护长江生态平衡起到积极作用。经济层面,该工作为渔业发展注入新活力,提升了渔业的经济效益。社会层面,岩原鲤的人工繁育满足了市场的需求,为社会带来了显著的社会效益。

读者朋友们,岩原鲤的保护与推进面临重重挑战。科研人员正不懈努力,通过技术途径尝试拯救这一濒危物种。对此,您有何见解?我们热切期待您的评论、点赞及分享。