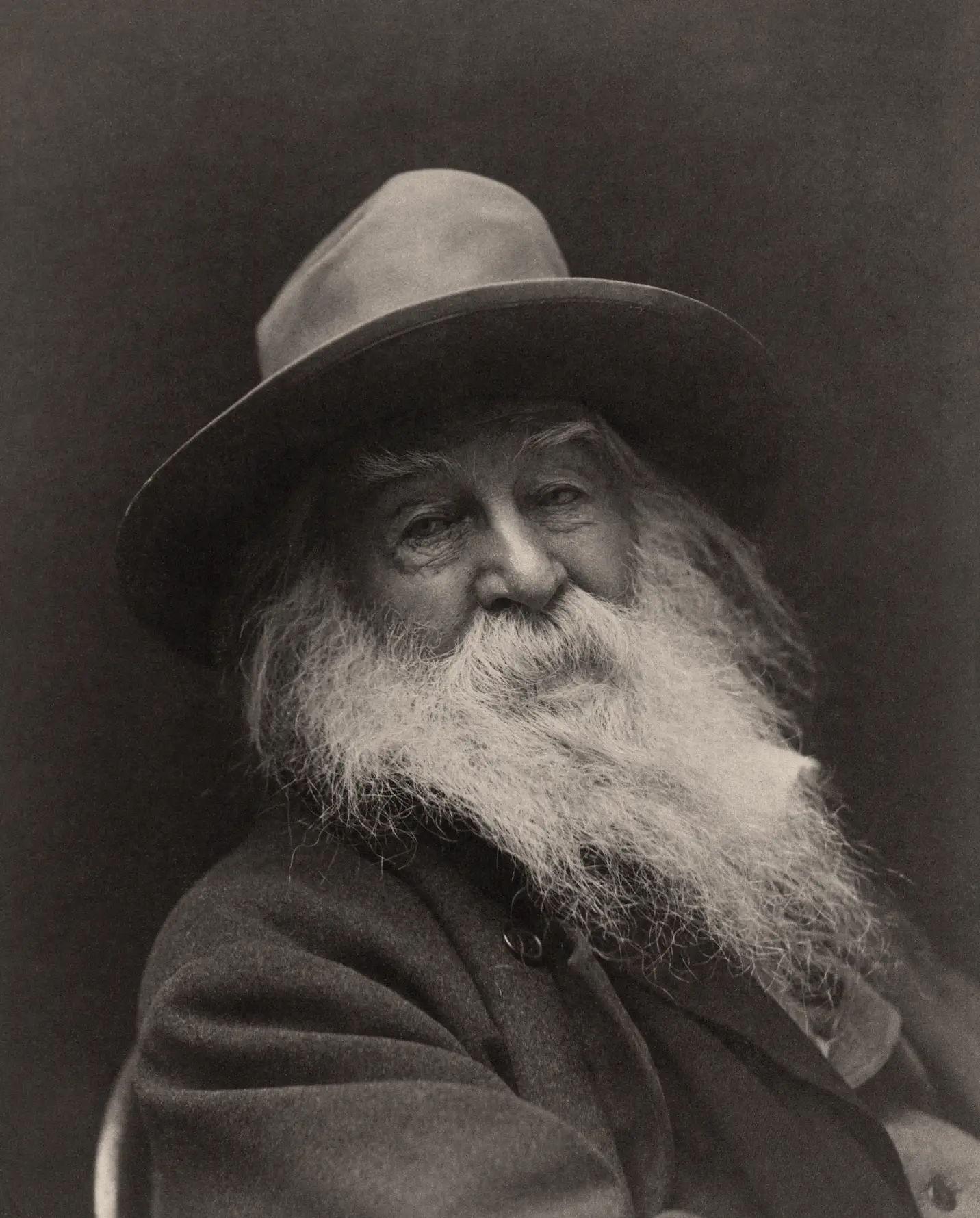

在文学领域这片广阔的宇宙中,惠特曼犹如一颗独树一帜且光彩夺目的星辰,其独特的文学成就吸引了众多文学家各抒己见,这些评价成为了公众关注的中心议题。

惠特曼的卓越地位

众多文学家对惠特曼给予了高度评价。D·H·劳伦斯将他视为继十九世纪之后最杰出的现代诗人。庞德则强调,人们尚未充分认识到他深邃而沉着的艺术造诣。这些评价充分展现了惠特曼在文学界的显著地位。同时,海明威将他视为自己的文学导师,正如惠特曼革新了小说的语言传统一样,他在诗歌领域也开创了美国独有的诗歌语言和风格。这充分说明惠特曼对美国文学的深远影响。

1855年,《草叶集》问世,其中收录了《自我之歌》,这一举动显著增强了他的知名度。他的作品具有独特性,难以被他人所传承,在文学史上,他无疑是独树一帜的美国文学象征。

诗歌中的自我描绘

在惠特曼的《自我之歌》中,作者展现了一种独到的自我画像。他将自身定义为“沃尔特·惠特曼,一个宇宙,曼哈顿之子”,并形容自己为狂野、健壮、欲望强烈,具备旺盛的食欲和饮欲,以及出色的繁殖能力。这种坦率而独特的自我描述,与传统诗人的形象截然不同。惠特曼直接呈现了自己多面的个性特征。

他的形象并非单一,摒弃了传统感伤主义,既不傲视他人,亦不疏远,朴实无华地呈现自我。这种自我塑造对他诗歌风格产生了直接影响。他的诗歌风格与诗歌中普遍存在的类似上帝视角的“自我中心主义”以及人文主义倾向相契合。

作品中的拟神性声音

惠特曼的多部作品中,常常流露出一种拟神性的语气。他时而扮演上帝或其信徒的角色,时而转变成各行各业辛勤劳作的劳动者。在《哥伦布的祈祷》和《自我之歌》中,诸如“我所言是否预言者的思想?”以及“公牛与小虫未曾得到应有的赞颂/粪便与泥土蕴含着令人意想不到的尊严”等诗句,均能感受到这种拟神性的体现。

他坚信人类既是上帝的创造物,同时也是自我创造者,而上帝则寓于万物之中。这一观念赋予他的作品独特的世界观,并对他对传统神学观点的解读与重塑提供了新的视角。这种理念贯穿于他的诗作之中,对美国诗人的创作思维产生了深远的影响。

诗歌主题元素的重复性

惠特曼,一位诗人,其创作中偏爱重复。他频繁地赞美自由、民主,以及灵魂与肉体的主题。他的诗集收录了大量的作品,在这些作品中,这些主题始终贯穿其中。这种重复,可视作一种思考的路径。

海伦·文德勒批评家指出,这种重复现象标志着感知的重塑。恰如音乐中的变奏,它在重复中展现波动,揭示了诗人持续对自身思想的修正与调整。在这一系列重复的主题之下,惠特曼构筑了一个独树一帜的诗歌世界。

不同作品中的书写对象

惠特曼创作了大量诗歌,其题材广泛。他不仅为美国各州吟咏,还为总统如林肯创作了纪念诗集,如《当紫丁香最近在前院开放》等。此外,他还为探险家们谱写诗歌。他的视野触及到自然界的一草一木、山川河流。例如,他的作品中就有“歌颂带电的肉体”这样的诗句。

他的书写对象之广泛,既彰显了他博爱的情怀,亦印证了他诗歌中包容万物的理念。他将自己置于不同肤色、阶级和宗教的人物之中,这种定位在他的诗歌中得以体现,那就是对各式事物与人群的无处不在的赞颂。

对后续诗人的影响

惠特曼对后世诗人产生了深远的影响。聂鲁达和郭沫若均受其影响,有所师承。在诗歌语言的创新、主题的构建以及独特世界观的塑造等方面,他为后来者开辟了通往新世界的大门。

后世鲜有诗人能全面继承他身上所蕴含的诸多矛盾统一特质。他的文学风格,犹如太阳与宇宙般独树一帜,在文学史上持续闪耀。那么,未来是否会出现诗人,能够重新整合其文学内涵,并在此基础上进行创新?我们期待读者们分享各自的见解,并对本文内容给予点赞。