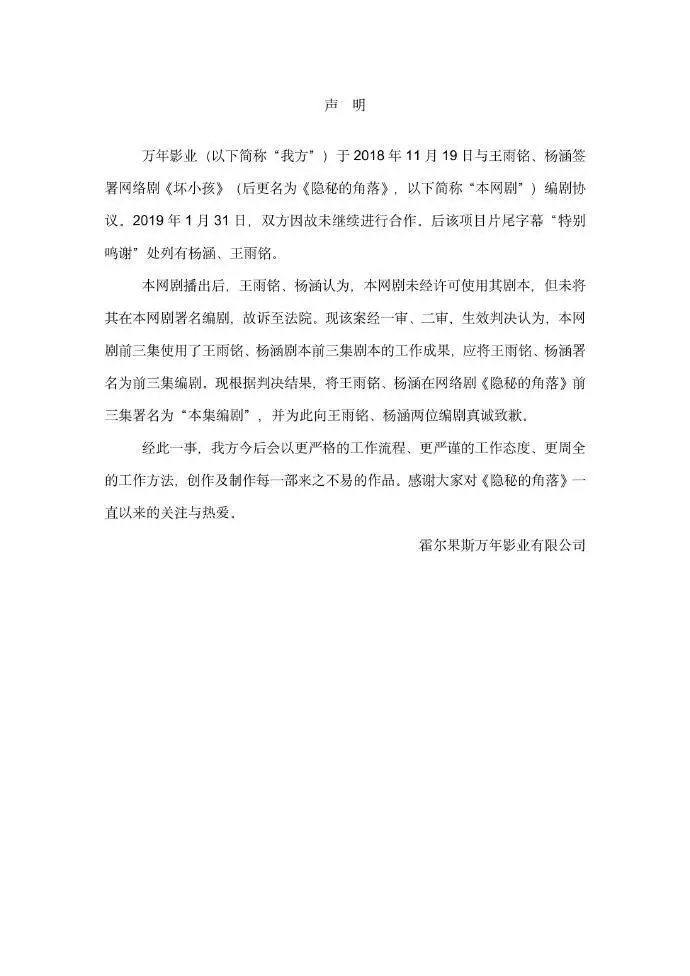

11月15日,影视圈发生重大事件。编剧王雨铭在四年前的诉讼中胜诉,指控《隐秘的角落》出品方未标注其编剧身份。当日,剧方公开道歉,并承诺将王雨铭和杨涵的名字列为前三集编剧。此事件揭示了编剧在行业内所面临的困境及其他相关问题。

编剧胜诉之路漫长

11月15日,对编剧王雨铭而言,漫长的维权之旅画上了句号。四年前,他的诉讼终于取得了胜利,这一过程之艰辛与曲折可见一斑。在这四年中,他可能承受了诸多压力。从最初发现自己的名字未被标注,到通过法律手段争取权益,这段漫长的索赔之路,折射出一个普通编剧在维护自身权益时所面临的巨大困难。

影视界中,类似他的编剧并非个例。众多编剧在署名权遭受侵犯后,因种种缘由,维权之路颇为艰难,往往只能默默忍受。而王雨铭此次胜诉,或许能为他们带来新的希望之光。

编剧维权的典型案例

《隐秘的角落》在口碑与商业上都取得了显著成就。不过,编剧王雨铭和杨涵在署名权方面却面临挑战。即便是如此成功的作品,也出现了此类问题,更遑论那些影响力较小的作品。这种现象在影视领域相对常见,例如编剧“被骗稿”事件频发,剧本被采用却未署名,或是创意被窃用等情况屡见不鲜。

此案例揭示了编剧在影视制作流程中的无奈处境。他们付出艰辛的努力,所创作的作品却常被忽视。在影视产业的各个环节中,编剧往往是被遗忘的一环。

编剧群体的弱势地位

国内保守估计,专业编剧数量已超过14万。然而,每年仅有3%的剧本能被拍摄。这一比例反映出编剧之间的竞争异常激烈,机会极为有限。在这样的背景下,编剧在行业中的影响力相对较弱。在与出品方等合作过程中,他们往往处于不利地位。

王雨铭与杨涵的案例凸显了这一问题:在成功作品面前,他们的署名权几近丧失。在影视行业,众多编剧的辛勤付出并未得到应有的认可,这种不利地位亟需得到改善。

编剧权益与作品质量

芦苇,一位知名编剧,曾指出我国电影剧本合格率较低。编剧权益的缺失对作品质量产生了直接影响。缺乏署名权等基本权益保障,编剧的创作热情难免会受到损害。

优秀的编剧对于构建作品坚实的基础至关重要。缺乏优质故事,作品便难以称优。若编剧陷入维权事务,无暇关注作品质量提升,影视行业将丧失众多精彩故事创意,影视作品的整体质量亦将有所下降。

轻视编剧破坏行业生态

当前,公众普遍对影视作品中大量出现的小鲜肉和小花旦表示不满,认为这些作品的叙事水平较低。这一现象实际上反映了社会对编剧职业的轻视,以及制片方对编剧创作这一基础环节的不够重视。如果编剧连自己的权益都无法得到保障,那么又如何能保证作品的原创性和艺术质量?

观察整个行业态势,轻视编剧的现象普遍存在。若此状况持续不变,影视行业整体及观众都将遭受不利影响。缺乏优秀的编剧团队作为支撑,即便导演和演员表现卓越,也难以创作出高质量的作品。

行业规律需被尊重

《隐秘的角落》编剧事件的爆发,促使我们重新审视影视创作的根本法则。虽然演员的演技和导演的才华不可或缺,但编剧,作为故事构建的核心,其作用同样基础而关键。

该事件对业界产生了深远影响:我们必须尊重编剧。唯有如此,编剧方能安心打磨精彩故事,进而提高影视作品的整体质量。关于影视行业如何提升编剧的待遇,您有何高见?欢迎读者们踊跃留言、点赞并转发本文。