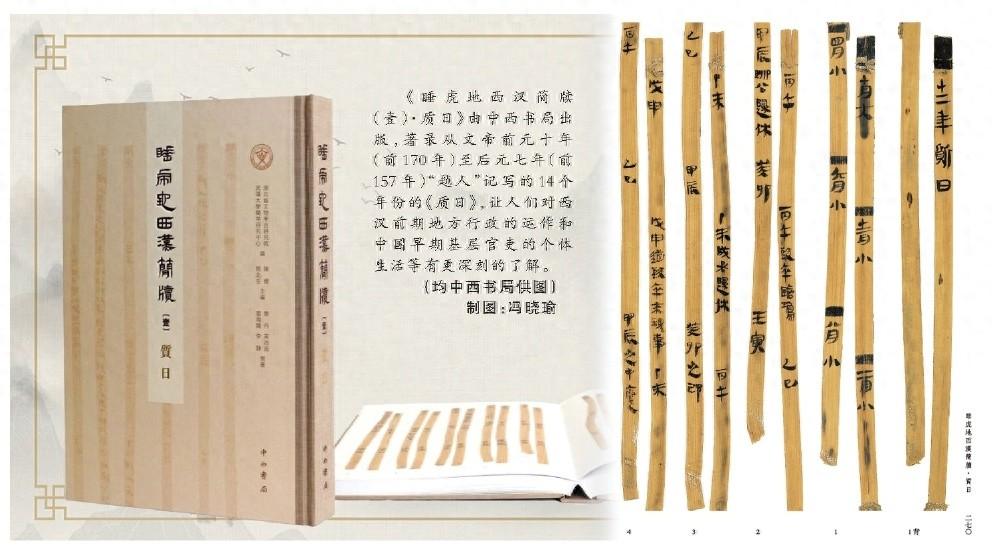

睡虎地秦简的发现曾引起学术界的广泛关注。如今,中西书局出版的《睡虎地西汉简牍(壹)·质日》问世,再次为学术界带来新的兴奋点。该简牍记录了自文帝前元十年(前170年)至后元七年(前157年)间,越人书写的14年《质日》,堪称开启西汉前期地方行政运作及基层官吏生活研究的新窗口。

考古史上的重要发现

1975年年底,湖北睡虎地11号秦墓中出土了大批竹简,这一发现标志着我国考古史上首次发现秦简。著名历史学家马雍将其誉为“意想不到的大幸”。这一突破性发现不仅震惊了中外学界,而且开启了秦岭研究的新篇章。值得一提的是,此次出土的睡虎地汉简同样具有非凡的意义。这些简牍在出土时被安置于竹笥之中,大部分保持完整且位置关系未变,字迹清晰可辨。据推测,其入葬时间大约在文景之交,这一发现无疑是近年来中国考古学领域的重要成就之一。

睡虎地汉简与睡虎地秦简、张家山汉简在资料价值和学术意义上具有同等重要性。在秦汉史研究领域,尤其是西汉早期政治、经济、法律、科技史的研究中,睡虎地汉简的影响力显著,不容忽视。

将出8卷本收录全部资料

据记者消息,《睡虎地西汉简牍》将汇编成8卷,收录了云梦睡虎地77号西汉墓出土的以简牍为主的全部资料。这8卷汇编将全面展示出土简牍的内容,便于研究者和爱好者全面掌握相关历史信息。简牍内容丰富,不仅反映了地方行政情况,还蕴含着其他珍贵的研究资料,引起了考古学家、历史学家等众多领域的广泛关注。

中西书局的优势所在

中西书局在简帛文献的出版领域占据着显著位置。经过十多年的不懈努力,该机构已成功出版了一系列备受瞩目的简牍文献,包括《清华大学藏战国竹简》、《肩水金关汉简》、《悬泉汉简》以及《长沙五一广场东汉简牍》等,这些作品在学术界赢得了广泛赞誉。近期推出的《睡虎地西汉简牍(壹)·质日》更是展现了其对高品质学术资料的执着追求。云梦睡虎地出土资料的整理与研究团队与该出版机构携手合作,堪称优势互补的强强联合。

质日的重大意义

质日这一文献形式,在古代典籍中并无记载,直至简牍的发现,才使人们得以了解。质日,类似现今的日志或日记,以年历为基准,记录公私事务。通过对质日简牍的解读,我们能够还原当时的历法与时令,洞察“越人”及其同僚与家人的事迹,同时也能深入研究乡亭、户算等关键制度。这些发现对于探究西汉时期的社会状况等课题,提供了极为关键的史料依据。

窥探基层官吏生活

在传统史料中,诸如“越人”这类地方小吏的记载寥寥无几,关于他们的个人生活与日常工作,我们几乎一无所知。然而,质日等新材料的发现与整理研究,为我们开启了一扇新的视角。通过这些材料,我们得以窥见西汉初期地方小吏的日常工作和生活状况,使得那些曾经模糊不清的历史人物形象逐渐变得清晰,这对于我们构建一个更为全面的西汉基层治理体系具有重要意义。

后续推进计划

中西书局正与整理研究团队紧密合作,加速推进《睡虎地西汉简牍》第二卷和第三卷的编辑及出版进程。同时,通过《出土文献》期刊及电子书数据库等数字化平台,构建更为高效的学术交流桥梁。此进展将为学术界源源不断地提供新颖的研究资料,并创造更多交流与合作的机会,进而深化秦汉史的研究。

各位读者,关于睡虎地汉简的发现,您认为这对我们深入理解西汉时期的历史会产生怎样的影响?欢迎发表您的看法,积极参与讨论。此外,也请您点赞并分享这篇文章,以扩大其影响力。