当前社会普遍存在提笔忘字的现象,大众对书写与阅读的参与度降低。在此背景下,开设“大美汉字”这门通识课程具有深远意义。汉字拥有悠久的历史,且始终未曾间断使用,其蕴含着丰富的独特价值。无论是六书所展现的科学与艺术的完美结合,还是其在沟通交流中的广泛应用,都充分证明了汉字的重要性。此外,这门课程所体现的对于文化传承和价值观的重视,同样值得关注。

汉字的独特性

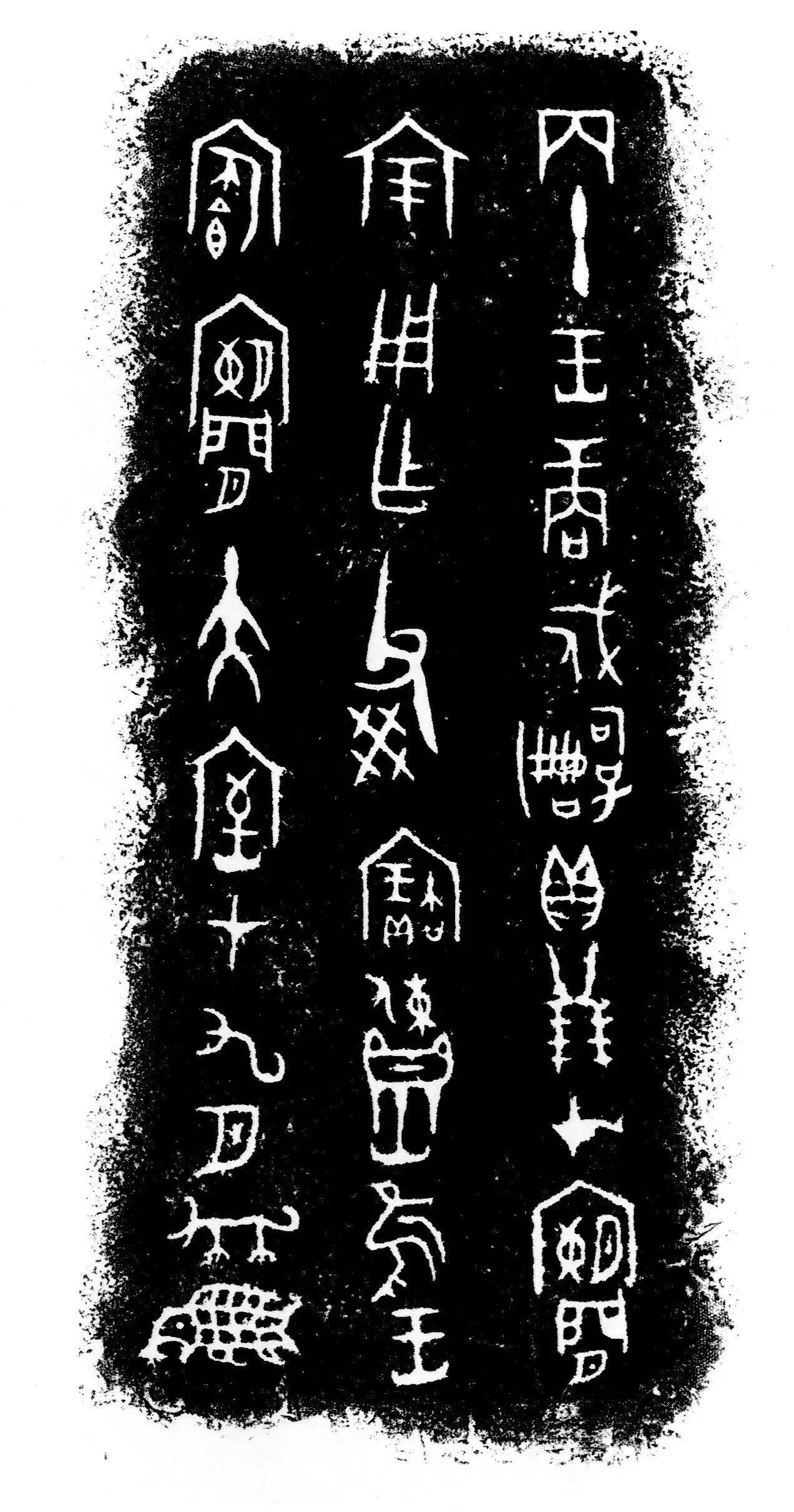

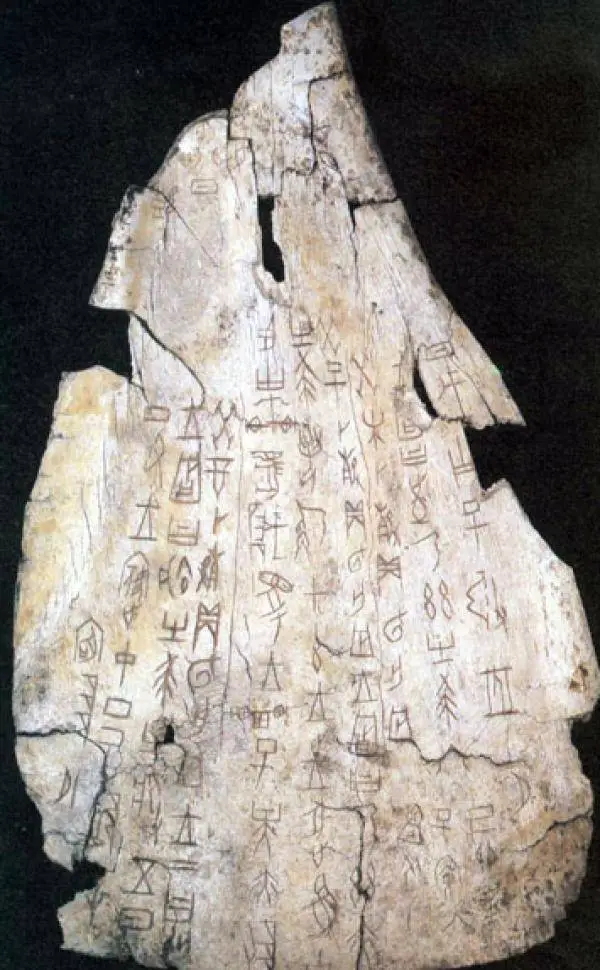

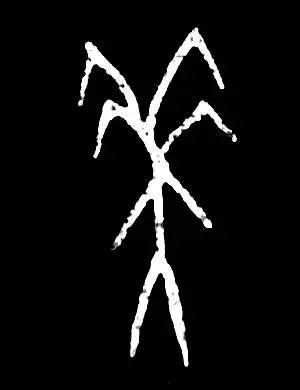

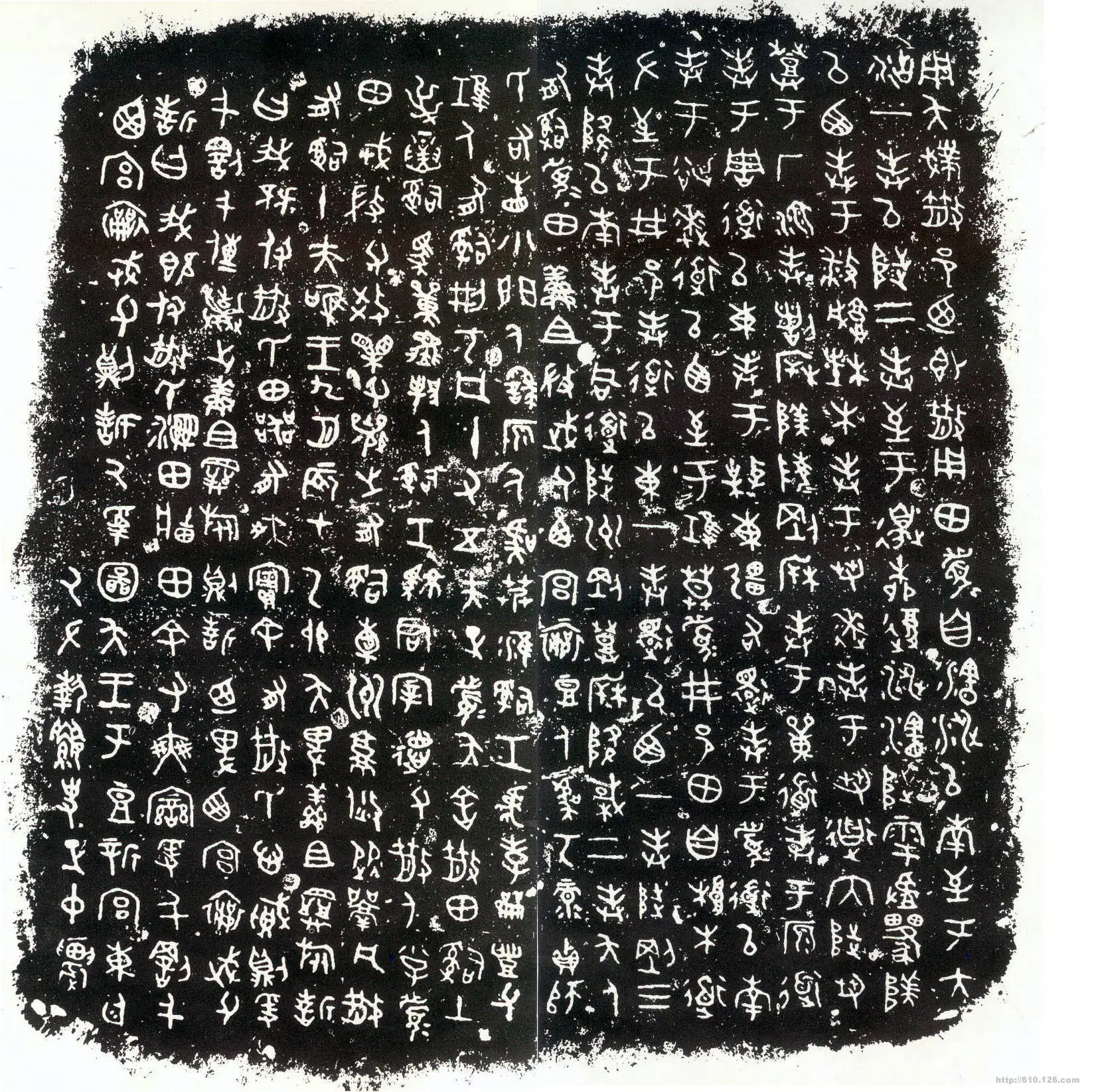

汉字,作为世界上唯一现存的古老方块文字,其造字法则遵循“六书”规则。这一特性赋予了汉字音、形、义三者统一的特点。尽管不同地区方言各异,古今读音有别,但汉字书写却能实现无障碍沟通。相较于拼音文字,汉字具有辨识度高、形象美观等多重优势。这些独特的特点,是其他文字所不具备的,也是汉字独特的魅力所在。同时,汉字内涵丰富,从最初的记录符号演变成为中华文化的根基。

汉字蕴含着丰富的文化底蕴,历经时代变迁与地域差异,仍能为人所识别与理解。其美不仅体现在字义、字形,还包括音韵等多重维度。众多汉字直接传达意义,同时富含深意。古文字、古书至今仍可阅读,这一现象充分展现了汉字强大的生命力和持久的影响力。

书法与汉字的关联

汉字构成了书法的根本。只要汉字得以延续,书法艺术亦将长存。书法艺术依托于汉字的方块结构。其艺术魅力正源于此。书法艺术独树一帜,蕴含着线条之美、力量之美等多种美感。与字母文字的线性书写相比,汉字书写能够展现出丰富的维度。书法并非仅仅是线条的艺术,某些观点却错误地将西方思维强加于中国文化之上,试图否定其价值。

书法术语诸如“屋漏痕”与“锥画沙”,其起源可追溯至日常生活的点滴。这些术语体现了中国人在书写时的全情投入。书法不仅是一门艺术,更是探究中国文化的途径,有助于避免人生经历的碎片化。即便在纯艺术化的创作尝试中,文字的内在美亦不可被破坏。

社会远离汉字书写阅读现状

目前,社会现象中出现了提笔忘字的情形,这一现象在人们日常书写信件、日记等活动中的减少尤为明显。随着电子设备的广泛使用,纸质书籍的阅读者也在逐渐减少。大众更多地依赖电子屏幕浏览零散信息。这一变化导致普遍的汉字书写和阅读能力有所下降。这种现象对文化传承产生了不利影响,同时也凸显了开设“大美汉字”通识课程的重要性。

远离书写与阅读,可能会加剧文化断裂现象。后代可能对祖先传承的宝贵文化遗产了解甚微。他们难以深刻领悟汉字所蕴含的丰富文化意蕴。此外,实用汉字能力的下降,将阻碍生活中诸多事务的处理,例如书写重要文件等。

“大美汉字”通识课的意义

本课程致力于弘扬汉字文化传统。课堂教学中,旨在培育人才,人才涌现是文化传承的关键。课程使学生能够深入认识汉字,涵盖汉字及书法等多个领域。课程从高等学府出发,展望未来,旨在增强学生对汉字的重视,进而提高其书写与阅读水平。

学习这门课程,有助于深入领会汉字文化所蕴含的人文精神。它能在现代教育体系中营造出尊崇传统文化的氛围。进而使更多人意识到,汉字不仅是一种符号,更是文化的根基。这对传统文化在当代社会的振兴起到了关键的推动作用。

人才在文化传承中的关键作用

汉字文化的传承依赖于专业人才。这些人才能够深入挖掘汉字的深层奥秘。在学术领域,他们能够更深入地揭示汉字的价值。例如,对古老汉字的解读和对失传字符的探索,均需依靠专业人才的努力。此外,人才还能够创新文化传承的方法。

通过新媒体等现代传播渠道,汉字文化得以广泛传播。以更易于大众接受的形式,使人们领略汉字之美。在教育领域,他们亦能施加积极影响,例如编写适宜教材,创新教学手段,以教授汉字文化。

对未来文化传承的展望

时代进步之下,汉字文化的传承或许将融入更多现代元素。VR等技术的应用,有望更生动地展现汉字的演变历程。以“大美汉字”通识课为代表的课程,有望在众多高校中成为特色课程并广泛推广。人才的持续努力,将助力汉字文化在全球范围内的影响力稳步提升。

我们同样需要正视诸多挑战。例如,如何确保源源不断地培育出足够的传承人才?在多元文化的冲击中,我们又该如何维护汉字文化的独特性?在此,向读者提问:您认为如何更有效地吸引公众对汉字文化传承的关注?我们期待读者点赞、分享,并积极参与评论。