嘉定马陆地区,嘉源海美术馆迎来了一场别开生面的艺术展。该展览以水稻为主题,聚焦于农业与艺术相结合的创意交汇,令人耳目一新。

水稻成为主角

水稻滋养了全球超过半数的人口,在本次展览中占据核心位置。这一比例充分彰显了水稻的巨大价值。水稻不仅是粮食作物,更是独特艺术展示的核心。在嘉源海美术馆举办的展览中,观众能够深切体会到水稻在人类生活中的关键作用。同时,水稻蕴含着丰富的历史文化底蕴,其意义在此得到了更深入的挖掘。

嘉源海美术馆的选址颇具匠心,该馆坐落于稻田之中,具备举办与水稻主题展览的独特优势。

策展背景与策展人

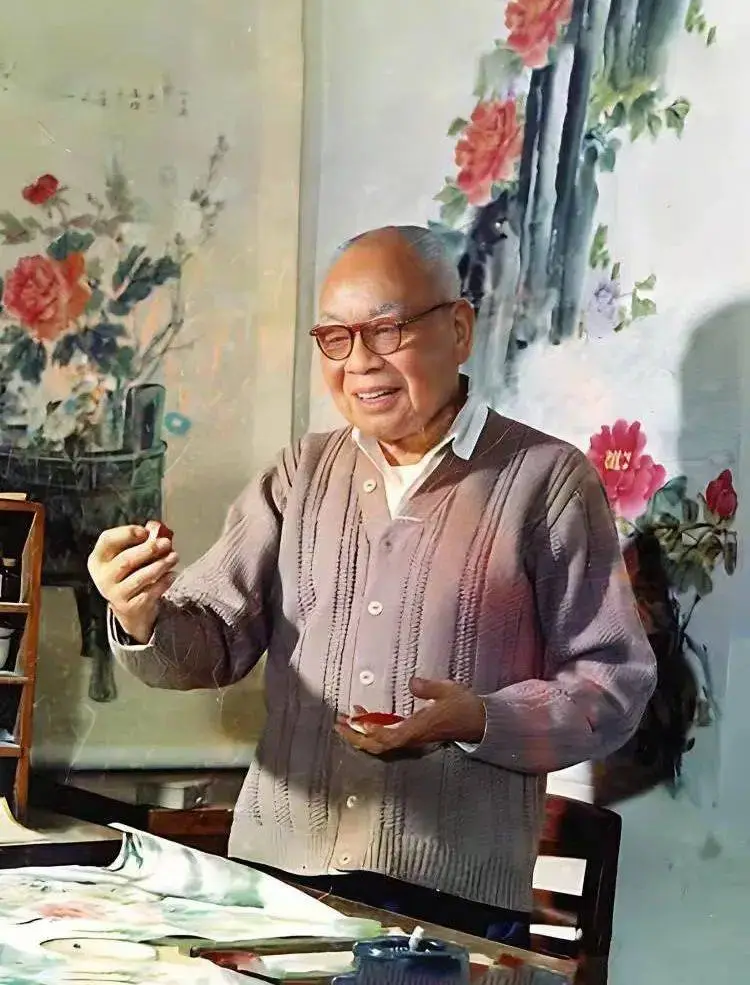

此次展览立足于艺术家对嘉源海美术馆水稻田的深入探究。著名艺术史学家巫鸿亲自担任策展人,其参与使得展览更具专业性和权威性。巫鸿策划的展览主题别具一格,旨在探索水稻的生命历程。这一举措体现了当代社会对自然与人文关怀的重视,对水稻田的深度研究正是对自然重视的体现。

沈少民的艺术创作得益于这种专业的策展,其作品得以淋漓尽致地展现。他深入剖析了水稻从农田到餐桌的整个流程,全方位地展现了这一过程。

沈少民的独特观察

沈少民对水稻的研究极为细致。他深入研读了大量与水稻相关的历史文献,这项工作量大得惊人。他研究的水稻和大米品种超过上千种,并对这些品种的谱系进行了细致梳理。他不仅关注水稻本身,还探讨了水稻种植与农民生活关系的历史演变。这些研究工作均需投入极大的精力。

沈少民在传统历史梳理的基础上,探索新的叙事方式。这种创新尝试打破了常规,使他能够通过独特的语法结构,表达对生态和人文的深切关注。他深入寻常的水稻之中,挖掘出其独特的文化内涵。

稻草的再利用

沈少民对稻田收割后遗留的稻草进行了创新应用。其中,部分稻草被转化为纸张。在这些稻草纸面上,艺术家们创作了充满希望的图画,这些作品被称为“最后很多根稻草”。这不仅是一种艺术创作,更是对稻草实现二次生命价值的体现。

另一部分稻草在焚烧成灰的过程中,经过古徽州制墨工艺的精心制作,转化成了“稻墨”以及“水稻纪念碑”。这一融合传统技艺与当代创意的创新举措,给人以耳目一新的感觉。在火焰的映照下,稻草的价值得到了全新的诠释。

对食物与生命的反思

展览中,艺术家精心制作的草绳显得格外引人注目。这根硕大的草绳一端系有绳结,从展厅一直延伸至稻田。熏燃之际,绳结处升腾起缕缕青烟,这一幕生动地礼赞了生命的短暂与绚烂。这无疑是对生命的一种艺术化解读。

沈少民在展览尾声,对食物的内在本质产生了全新的见解。他对生命循环的思考变得更为深刻。水稻从田间到餐桌的过程,揭示了自然与生命规律的深刻内涵。

吃饭计划背后的意义

“吃饭”计划在展览中成为一大亮点。美术馆自产的大米被用来每日煮饭,供观众品鉴。这一举措并非单纯的餐饮分享。其中蕴含着对生命历程的深切敬畏。正如对水稻的全面展示,这体现了一种对生命全过程的审视与庆祝。

末了,向读者提出疑问:您认为艺术与农业的融合是否有可能成为未来的发展动向?期待读者给予点赞、分享,并踊跃发表个人见解。