海勃湾玻璃制品厂曾是乌海市的一部分,其存在记录了城市的变迁与发展。该厂昔日的活力四射,现已让位于现代化的建筑群,这一转变引发了广泛的关注。

玻璃厂的建立与早期发展

1975年,海勃湾玻璃制品厂正式投产。该厂最初由海勃湾市工程队“五七”家属制瓶厂演变而来,初始时仅有5台机器,规模颇为有限,主要生产小药瓶和鱼缸等产品。1977年,该厂进行技术革新,转而以生产输液瓶为主。当年,其生产的棕色药瓶达400吨,盐水瓶2400吨,产值达到230万元。这表明,当时该厂已具备一定的生产实力,并为当地经济贡献了力量。然而,在1978至1988年的十年间,企业遭遇连续亏损,产品滞销,被迫转产泡花碱以寻求发展。

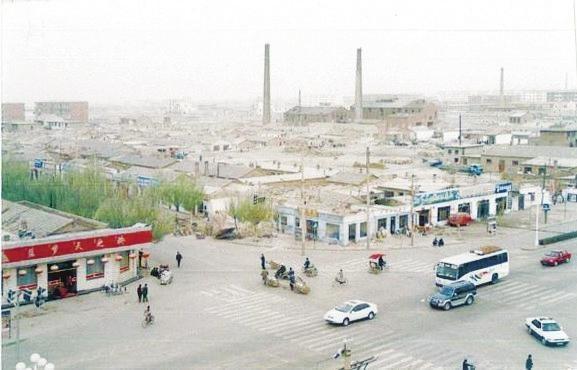

1992年,海勃湾玻璃制品厂位于海勃湾区工商分局办公楼右上方的烟囱附近。当时,市人民广场西侧周边均为平房,这成为该区域的典型景观。该厂民间被称为“瓶子厂”,主要生产啤酒瓶、饮料瓶等多种玻璃制品。这一名称体现了该厂在当地居民生活中的深刻印象,其生产与日常生活用品紧密相连。

玻璃厂的重新发展

1993年,海勃湾玻璃制品厂完成技术革新后,恢复了瓶子的生产。该厂产品线丰富,主打产品玻璃瓶包括青科和普白科两大系列,品种超过200种。产品不仅在国内市场销售,还成功进军国际市场。以1994年为例,向蒙古国出口酒瓶达200万支。这一数据反映出,该厂的生产与产品具备一定竞争力,通过技术升级和产品多元化,成功在市场上稳固了地位。产品主要销售至银川、包头等地,在周边市场占据了一席之地,并对乌海周边地区的经济交流和区域发展产生了积极影响。

不断推进的城市化进程

2000年左右,位于海勃湾区人民路与黄河街交汇处的区域遭遇了新的挑战。自2001年起,随着海勃湾区的城市化步伐加快,该区域逐步进入了拆迁与重建的阶段。这种现象在许多城市的发展过程中屡见不鲜:当城市追求新的建设与发展时,旧有的建筑往往无法满足城市发展的需求,从而不得不被拆除并重建。这一过程体现了乌海市发展的新需求与方向。该区域陆续展开了众多现代化建筑的规划与建设。

现代化建筑的崛起

随着时间的流逝,该区域陆续涌现出一座座现代化的建筑。市文体中心、原乌海日报社办公楼、原乌海广播电视台办公楼、市交通局办公楼、鑫海小区、阳光万豪酒店等建筑已投入使用。这些现代化建筑彻底重塑了该区域的景观,往日的厂房和平房民居已不复存在。这些新建成的建筑体现了城市建设的新理念,如现代化和功能完备,满足了城市居民在生活、办公、休闲娱乐等方面的多元化需求。

区域变化对居民的影响

该区域的变化显著影响了居民生活。不少原住平房的居民已迁入设施齐全的新式住宅小区。上班族亦从狭小的办公空间转移至现代化的办公楼中。对于曾在玻璃厂工作的员工而言,企业倒闭可能引发失落,但也可能开辟新的就业途径。新建筑和相关设施的建设,无疑将催生众多新的工作岗位。居民的生活方式和职场环境均经历了显著变化。

城市建设发展的意义

乌海市人民广场西侧,从玻璃厂到现代化建筑的变迁,具有深远意义。这一变化不仅是城市发展的缩影,更是乌海在经济、文化、社会等领域迈向现代化的生动写照。此转变显著提升了城市形象,并改善了居民的生活质量。这一现象引发我们深思:在城市持续建设发展的同时,如何有效保存城市的历史印记?这一问题同样值得读者关注、转发本文,并积极参与讨论。