影视与文学领域的交汇地带,常常涌现出惊喜与遗憾。例如,在《疼痛部》这部作品中,杜布拉夫卡·乌格雷西奇在异乡的公寓中,仅有《不能承受的生命之轻》的录像带作为娱乐,这一看似平凡的情景,实则揭示了改编创作过程中存在的众多问题,从而引发了公众对影视改编的深入思考。

文学改编为影视的局限

影视改编文学作品时,往往遭遇众多挑战。例如,某些改编在将富有启发的场景从书本搬到屏幕时,缺乏冲突与对话,使得改编过程显得单调,仿佛只是有声书的节选。此外,相似的场景设计让电影更像音乐视频,同时也削弱了小说中丰富的想象力。此类现象在众多改编作品中并不罕见。不同艺术形式拥有各自独特的表现手法。在文学向影视的转换过程中,控制篇幅与节奏尤为关键,一旦处理不当,便可能导致原著精神的丧失。

文学作品通过文字的精细描绘,常为读者营造丰富的想象空间。相较之下,影视作品则依赖具体画面与声音直接呈现在观众面前。两者在转换过程中存在显著的差异。以描绘人物内心活动的文学内容为例,在影视作品中,这类内容可能仅能通过旁白或表情来呈现,其表现力相较之下会有所削弱。

影视改编中的故事内核转变

在多部剧集的改编过程中,故事的核心内容经历了显著的改变。例如,在某一剧集的第七集中引入了剧情反转,而第八集则着重于“温馨告别”,这一调整耗费了本应用于描绘角色性格和推动情节发展的时段。原本如同《肖申克的救赎》般蕴含着希望与抗争的故事精髓,转而演变成了类似《海上钢琴师》的孤寂与淡淡的忧伤。这种转变对于原著爱好者而言可能较为难以适应,因为它颠覆了观众对原有作品的期待。

影视创作在构思过程中必须兼顾商业考量与观众偏好等多个维度。为了吸引更广泛的观众群体,创作者们常常会进行大胆的调整。然而,这种调整必须遵循既定原则。若过度修改作品核心,则可能偏离原著的原始意图,导致原著读者与影视观众之间出现显著分歧。

作家对作品影视化的期望

作家们普遍对作品影视化抱有期待,他们期待作品既能得到尊重,又能保持其独特的趣味性。以帕特里夏·海史密斯为例,她的作品在影视改编过程中遭遇了不少遗憾。比如,在其改编作品中,“自己的祖国”这一主题的呈现显得颇为无奈,作品多次被片商购买版权,却未能得到精心制作,丧失了原本的趣味。

作家们往往将自身的心血融入作品之中,期望在作品影视化后,其思想与内涵得以传达。但现实往往与期望相悖。影视产业有其独特的运作规律,资本投入、市场需求等多种因素,均可能对最终作品的品质产生影响,致使众多佳作在影视改编过程中未能实现作家们的初衷。

影视对小说内容的取舍

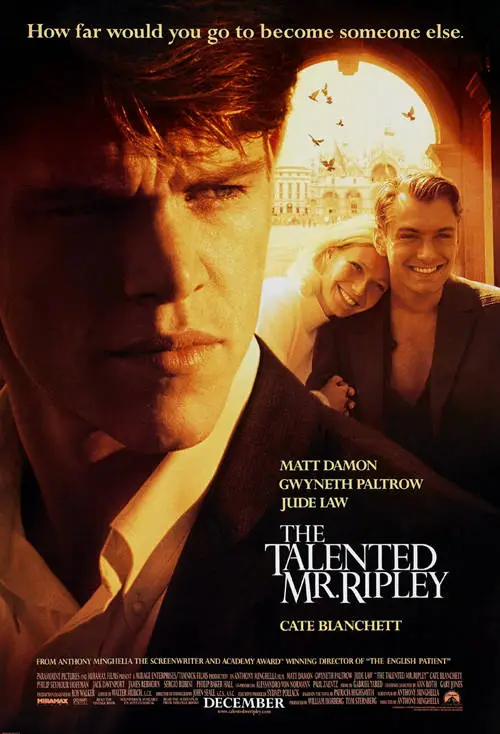

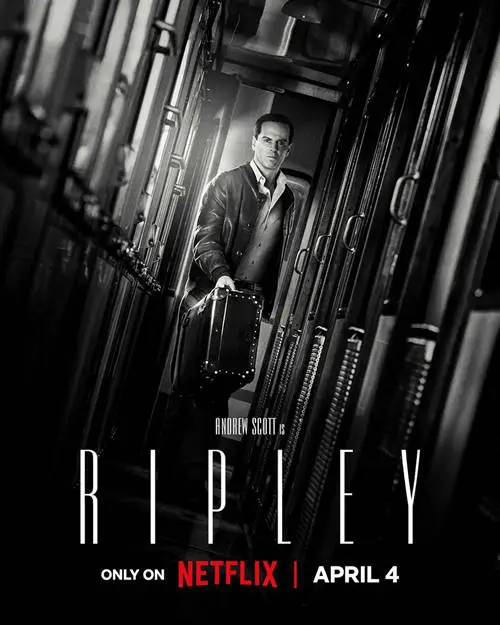

影视改编过程中,小说内容的删减与保留至关重要。以雷普利的改编为例,剧集删除了小说中能充分展现人物内心的重要场景,比如雷普利感到恐惧和脆弱的时刻。这种删减可能使观众对人物性格的理解产生疑惑,然而,从另一角度审视,亦有其动人之处。

影视改编在调整篇幅与节奏时,常常需对小说内容进行删减。然而,这种删减并非任意为之,而是需深入挖掘小说人物与情节的深层含义。不当的删减可能导致人物形象受损,进而影响观众对故事全貌的准确把握。

犯罪小说中的特殊意象与内涵

犯罪小说改编领域亦存在特定现象。以雷普利系列作品为例,马丁·爱德华兹认为雷普利的原始罪愆源于战后局势的不确定性,反映了作家对罪恶与无辜界限模糊性的深入探讨。在影视作品中,此类表达亦有所体现,例如在威尼斯豪宅场景中,雷普利垂在桌边的苍白之手,难以辨识其是模仿画作还是角色性格的展现。这些均成为犯罪小说影视化过程中的独特意象与内涵。

犯罪小说通常蕴含着丰富的社会价值和人性剖析。在进行影视改编的过程中,除了展现犯罪剧情,还需深入挖掘其深层内涵。这些独特的意象对于深化作品主题至关重要。若处理不当,作品将仅停留在表面,沦为一般性的悬疑故事。

小说与影视中的角色心理对照

小说与影视作品在角色心理刻画上存在显著的不同。海史密斯的作品中,她巧妙地将虚构与现实交织,其叙述手法与雷普利虚构自我身份的心理活动展现出共通之处。以小说《兰姆》为例,其主人公在犯下谋杀后内心的挣扎,在影视改编中则需要通过场景的切换来展现。在小说中,作者能够详细描绘人物的内心世界;而在影视作品中,则更多地依赖演员的表演以及场景的营造来传达情感。

影视作品如何真实呈现小说角色错综复杂的内心世界,这一问题始终存在。角色的心理活动往往是推动剧情进展的关键动力。精确地捕捉并展现角色的心理状态,成为影视改编能否成功的关键因素。

阅读完此篇文字,您对文学作品影视化的观点如何?不妨在评论区留下您的见解。同时,不妨为文章点赞并转发,以便让更多的人得以阅读。