马拉松领域内,跑量问题引发了广泛的争议。一方面,有跑者渴望深入感受比赛的狂欢氛围,却因训练时间有限而陷入两难;另一方面,部分跑者为了追求更好的成绩,不断累积跑量。这一现象背后究竟蕴含着何种深意?

高跑量背后的矛盾

许多认真训练的跑者普遍认为,增加训练里程数与提升跑步能力和成绩呈正相关。以顶尖跑者为例,他们每周的跑步里程可高达190公里。然而,并非所有跑者都适宜这种高强度训练。对于一般跑者而言,若每月跑步里程达到190公里,可能会增加受伤和过度训练的风险。由此可见,高里程训练并不适用于所有人,个体差异在训练方法上存在矛盾。

普通跑者的身体素质通常无法承受高强度的跑步量。与精英跑者不同,他们并未形成围绕跑步的专业生活方式。精英跑者在完成高跑量后,会采取一系列包括放松、恢复、治疗和营养补充在内的措施。相比之下,普通跑者往往缺乏这样的保障。

低跑量训练的提出

《Runner'sWorld》美国跑步杂志特邀多位经验丰富的马拉松教练深入研究跑步训练量的秘密,并指出“低里程”训练模式对一般跑者的实际应用性。这种低跑量训练模式在一般跑者群体中具有广泛的应用前景,甚至有望助力他们实现成绩的显著提升,同时更有利于他们的身体健康。在路跑赛季期间,这一训练方法的优势愈发凸显。

为普通跑者量身定制的低跑量训练计划已明确制定。在罗哈斯教练的指导下,跑者们一周内需进行四至五次跑步,其中一次需进行高强度训练或200米间歇跑。梅耶教练也提出了相似的训练方案。这种训练模式与精英跑者的高强度、高跑量训练计划形成鲜明对比,更贴合普通跑者的身体条件。

休息日的误区

在制定“低跑量”训练方案的过程中,两位教练均指出了一种普遍存在的错误观念。许多人误以为在“休息日”安排有氧交叉训练能够增加训练量,实际上这种做法并非必需。遗憾的是,这种误解在众多跑者中颇为常见。

实际上,此观点未能充分认识到低跑量训练的基本特征。低跑量训练的核心目的是为身体提供充足的休息与调整时间。然而,若在休息日过度安排有氧交叉训练,则可能增加身体负担,与低跑量训练旨在减轻身体压力的宗旨相悖。这不仅会干扰身体状态的调整,还可能导致训练效果不尽如人意。

力量训练的关键

关键在于通过增加力量训练,低跑量训练能够取得更佳成效。罗哈斯在接受《Runner'sWorld》杂志采访时透露,在她的“低跑量”训练方案中,她会融入适量的力量训练,包括举重以及增强肌肉力量的练习。梅耶也强调,力量训练的重要性不容忽视。

在低跑量条件下,每月累积的跑量不足,导致双腿难以形成足够的肌肉力量。而力量训练恰好可以弥补这一不足。若仅依靠高跑量积累,不结合力量训练,所形成的跑步能力可能只是表面上的,缺乏内在肌肉力量的支撑,这对长期发展是不利的。

大众路跑中的情况

在大众路跑赛季期间,众多跑者每月参与一到两场比赛,比赛难度显著超过日常训练,赛后恢复期较长。在这种背景下,采用低跑量训练模式显得尤为适宜。

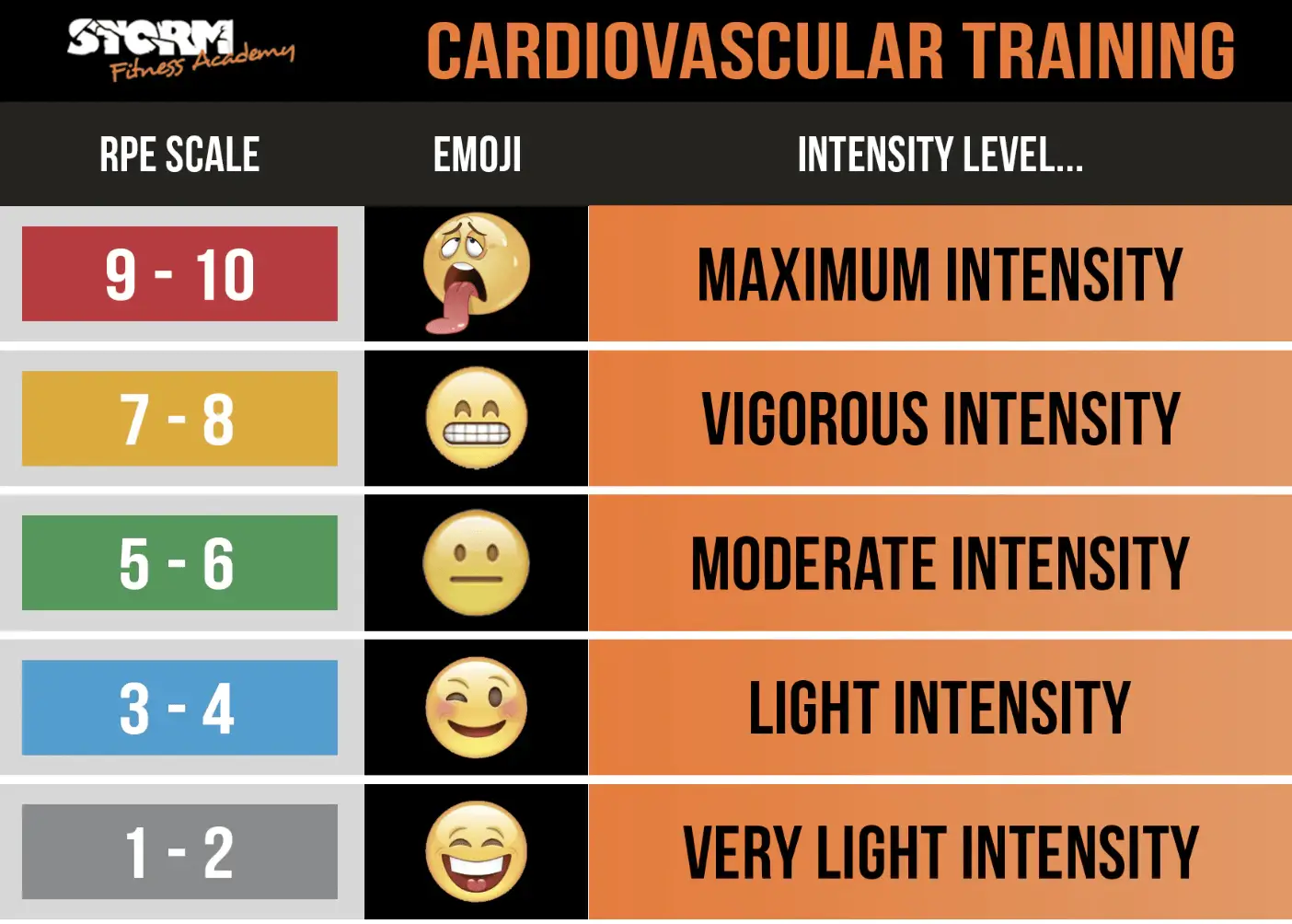

若静息心率较过去两个月上升了10%,这表明身体发出了警示,提示应减少训练强度或进行休息以助恢复。若身体在1至2天内恢复至静息心率平均水平,则表明当前训练量适宜。这一现象亦从生理机能角度印证了,跑量应根据个人状况进行适度调整,低强度训练更符合多数人的跑步需求。

克服攀比心理

朋友圈中,跑友们频繁晒出高跑量,引发了众多跑者的攀比情绪。但需明确,每位跑者的体能状况、跑步成绩以及训练安排均存在差异,因此,盲目效仿他人并非明智之举。

朋友圈中的晒图是否会促使你调整训练方案?众多跑者应明确,契合自身条件的跑量才是最优选择。若本文对你或你周围的跑步爱好者有所启发,不妨点赞并予以分享。