11月11日,珠海举办第十五届中国航展的新闻发布会上,中国航空工业集团宣布一则备受关注的重大新闻。该集团研发的“昊龙”货运航天飞机成功中标,将负责中国空间站低成本货物运输系统的整体方案。这一消息在航天领域引起了广泛关注,预示着中国空间站货物运输将进入一个崭新的发展阶段。

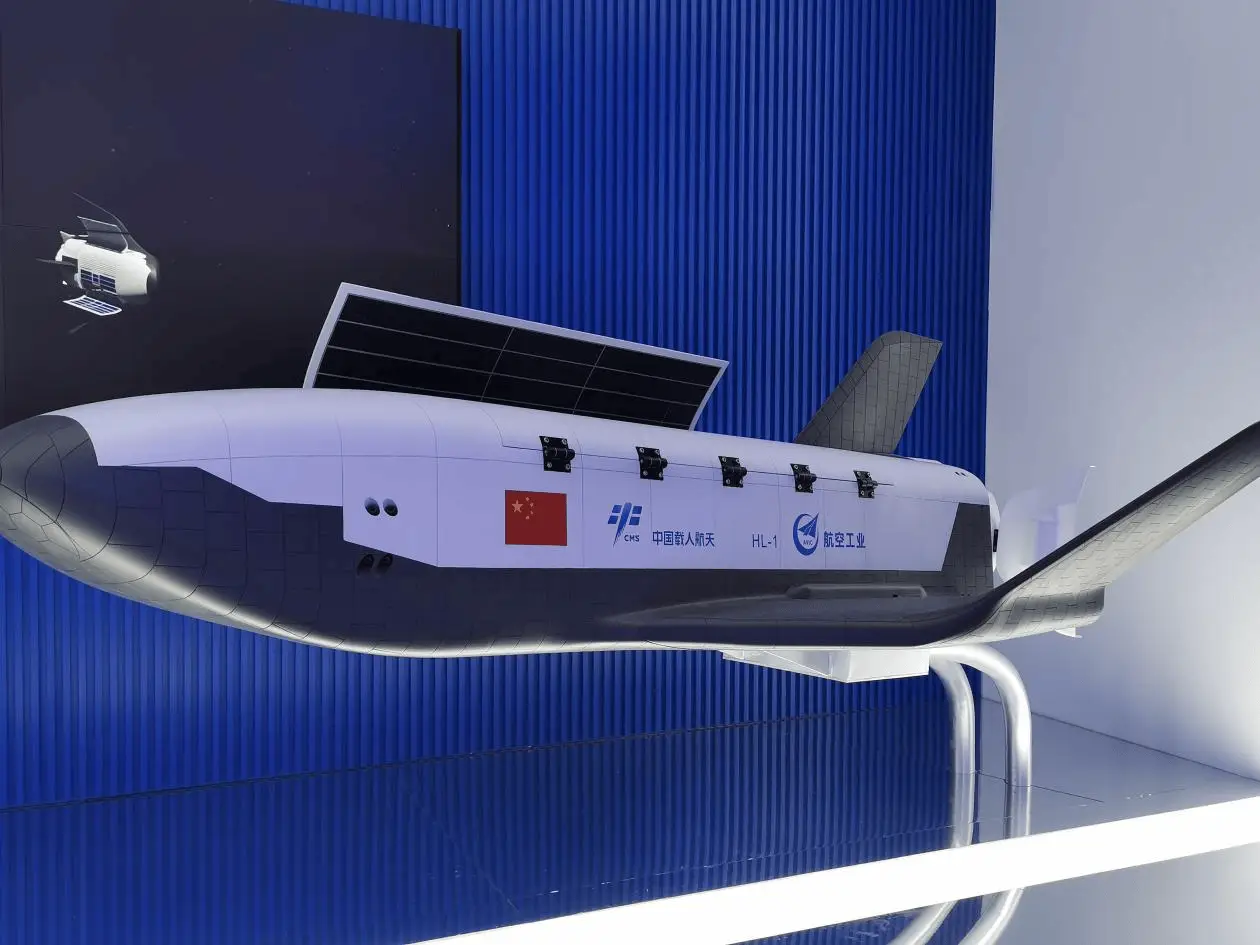

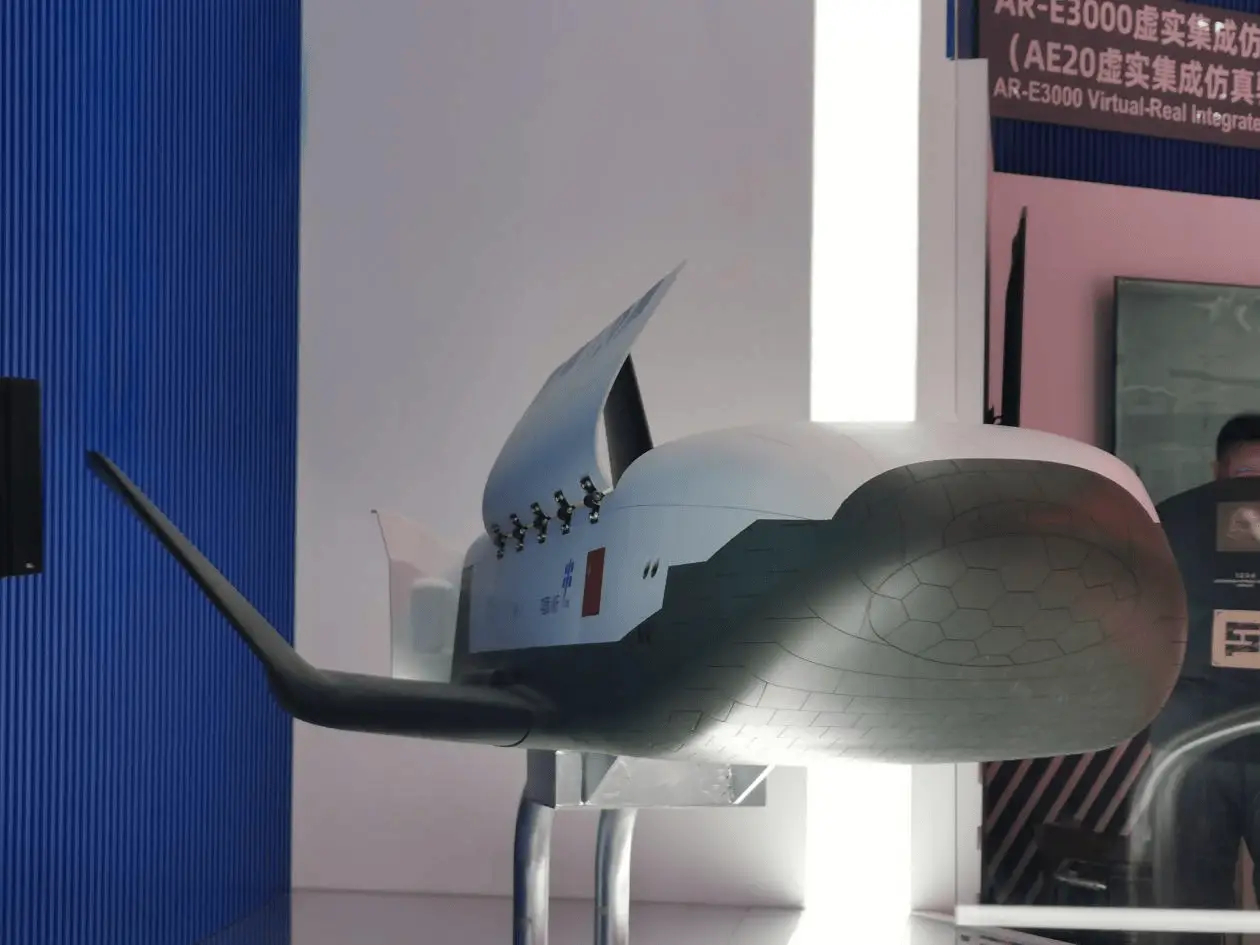

“昊龙”的外观特点

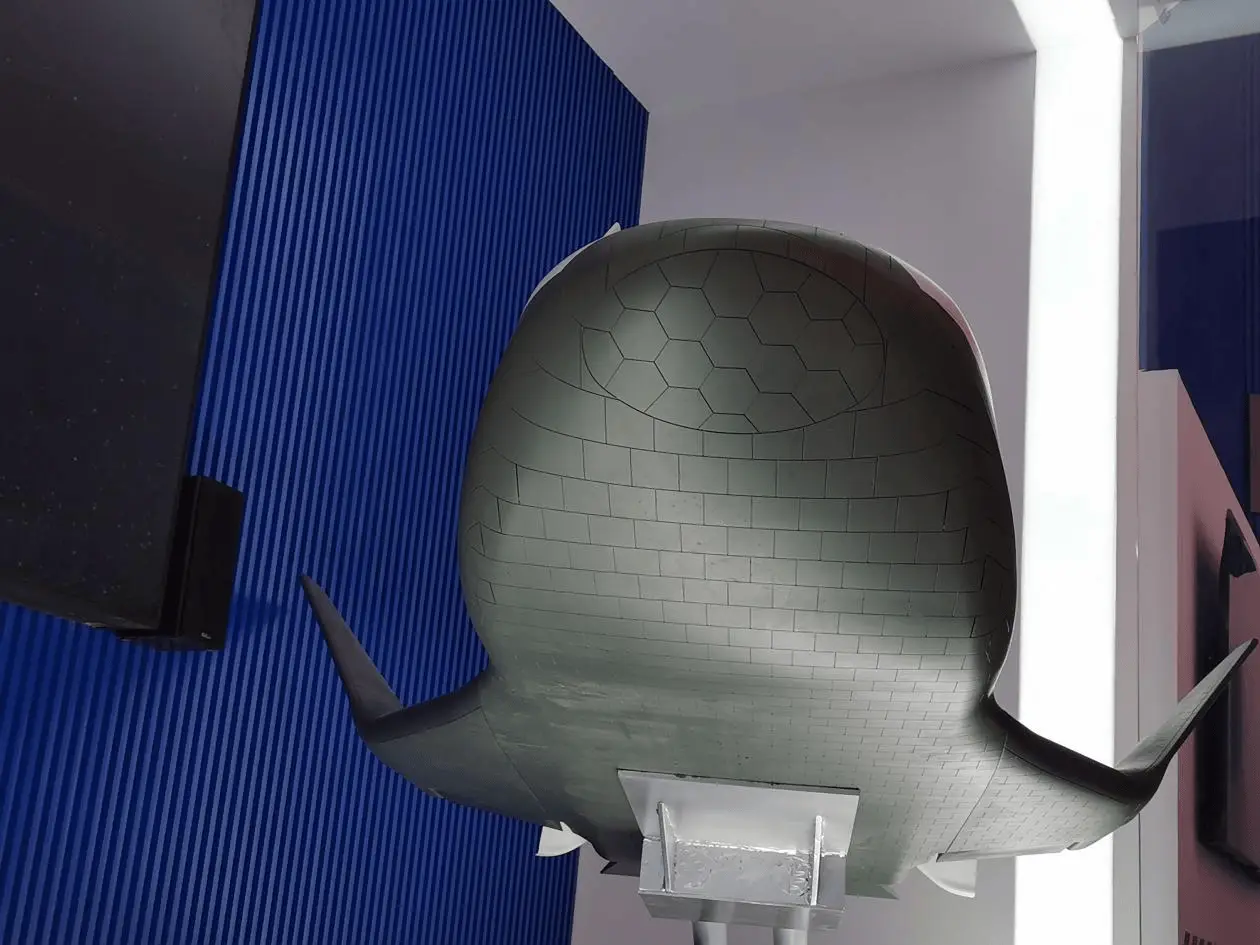

发布会现场,记者们见证了“昊龙”航天飞机的独特造型。飞机的显著特征是机头和机腹下方等部位采用了黑色隔热材料。这种设计或许与飞机的功能需求紧密相连,涉及航天飞行中的热量管理和物理防护。从外观上看,这些黑色隔热瓦散发出浓厚的科技感,仿佛在无声中诉说着其背后精湛的航天工程技术。同时,这种设计也引发了人们对飞机内部复杂结构和卓越飞行性能的无限想象。

分析黑色隔热瓦的应用,应着重考虑其在航天任务中的核心作用。在航天器穿越大气层或进行轨道飞行时,必须应对极端的高温或低温。对于“昊龙”航天器来说,这些特定位置的隔热瓦安装,不仅是保障内部结构和设备安全稳定运行的核心要素,更是应对复杂航天环境的关键措施。

航天飞机的基本定义与原理

航天飞机作为航天与航空技术融合的典范,其通过火箭发射进入轨道,并实现水平降落的飞行模式独具特色。这种模式与传统的航天飞行方式有着显著差异,是人类在太空探索领域取得的重要突破和进展的象征。在太空探索的漫长历程中,航天飞机扮演着极其重要的角色,其独特的价值和使命不容忽视。

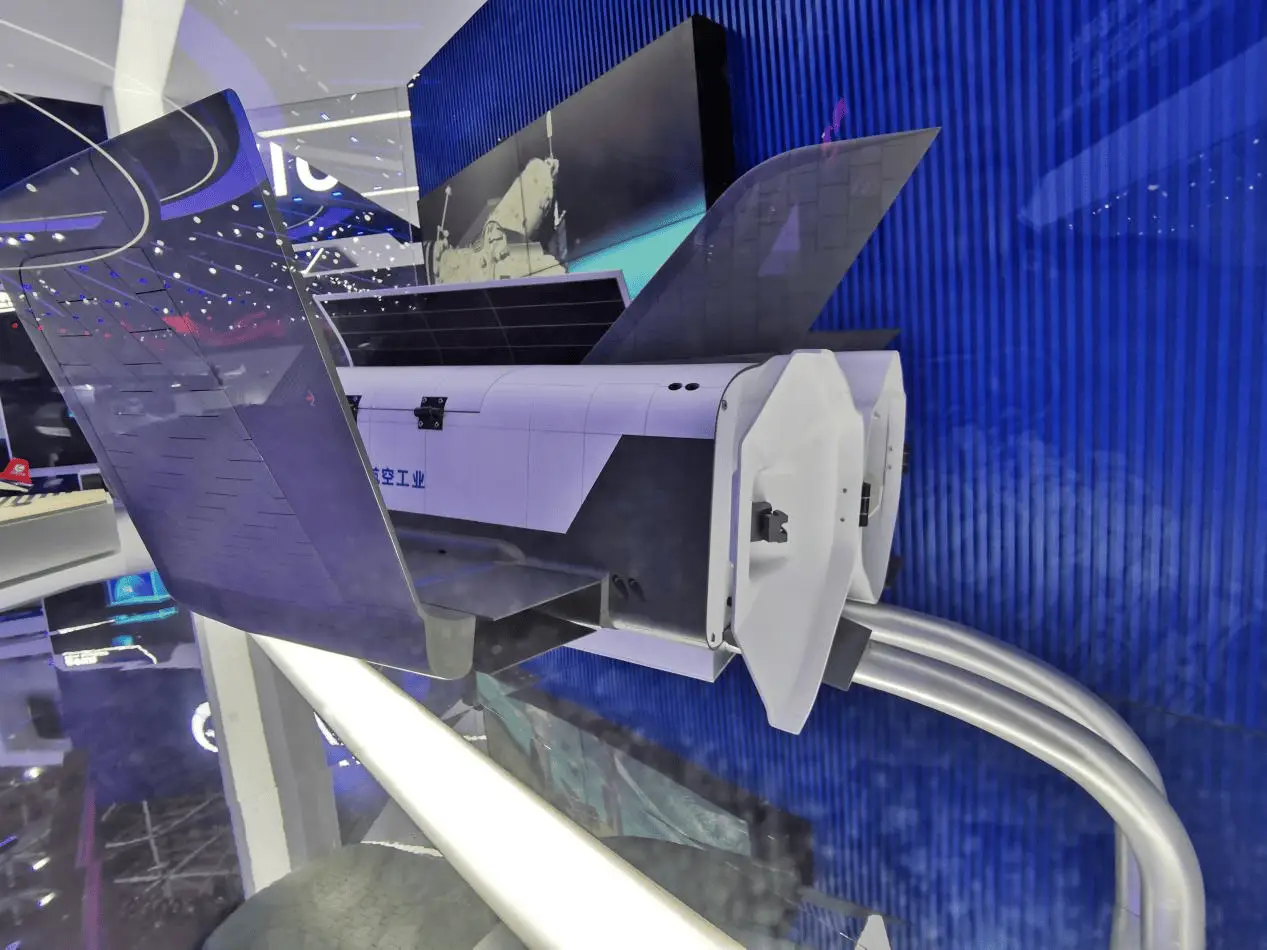

昊龙作为一例,借助运载火箭被送入空间站运行轨道。这一过程中,涉及了深奥的航天动力学知识。成功进入轨道后,昊龙迅速展开了其折叠机翼,其姿态仿佛太空中的机械巨兽振翅翱翔。与此同时,它启动了交会对接保护罩,并运用远距离自主导航以及近距离自主操控等轨道机动策略,逐步向空间站靠近,并最终实现了交会对接。在此过程中,每一个环节都建立在严谨的科学计算和大量实验的验证之上。

“昊龙”的设计研制背景

昊龙货运航天飞机的推出,其目的在于减轻我国空间站物资运输的经济压力。此机型由航空工业集团成都所自主设计并研发,属于一种装备有翼的低成本空间站运输飞行器。设计初衷是为了与我国空间站的建设和运营相匹配。目前,我国空间站的建设正按预定计划稳步推进,而货物运输系统则是确保空间站持续运作的关键要素之一。

当前,国际航天领域聚焦于成本控制这一核心问题。众多国家和地区的航天机构正积极探索降低成本、提高效率的方法。在此形势下,开发一种能够在航天器上实现低成本运行的货运飞机显得十分紧迫。正是在这一需求的驱动下,“昊龙”货运航天飞机应运而生。

“昊龙”的飞行与返回

昊龙货运航天飞机借助运载火箭成功升空。在飞行阶段,它与我国空间站实现了精准对接。完成了货物的运输任务后,该飞机采用了非动力自主返航的独特模式。最终,在指定机场平稳降落。这种返航方式显著展现了其技术优势。

昊龙,一款配备飞行翼的航天器,展现出了卓越的机动能力。这种能力赋予了它在面对相似情况时,更高的返回频率和更广泛的再入窗口选择。因此,在多变的太空环境和轨道条件下,“昊龙”成功返回地球的概率显著增强。而且,它还能通过水平着陆的方式,将物资从太空运送至机场跑道,为太空资源回收至地面提供了更加便捷和可靠的途径。

“昊龙”名字的含义与命名传统

中国航空工业集团旗下拥有众多以“龙”命名的飞行器,其中包括“威龙”、“猛龙”、“枭龙”等广受欢迎的型号。“昊龙”作为新推出的型号,继承了这一命名传统。“昊”字取自《诗经•小雅》,由“日”和“天”二字构成,寓意着“广大无边”。这一富含深意的名称被赋予货运航天飞机,既是对命名传统的延续,也可能预示着对“昊龙”未来广阔发展前景的期待。

这种命名习惯在一定程度上反映了中国航空航天领域对传统文化的传承与自信。每一个名称,并非仅仅是标识的符号,它还蕴含着对飞行器功能、性能的深刻寄托,以及对航空航天行业未来发展的美好愿景。

“昊龙”与其他货运航天器对比</>

目前,全球在役空间站补给主要依赖的货运航天器包括中国的“天舟”系列、俄罗斯的“进步”型号、美国的“龙”和“天鹅座”等。在这些航天器中,美国的SierraSpace公司生产的“追梦者”号航天飞机与“昊龙”型号功能相似。然而,遗憾的是,“追梦者”号航天飞机的研发进程遭遇阻碍,首飞时间不断推迟。与此同时,欧空局的自动运输飞船(ATV)和日本的货载转移飞船(HTV)均无后续发射计划。

当前,大多数货运飞船属于一次性航天器。以我国“天舟”飞船为例,其运送物资和燃料至空间站后,会携带垃圾返回大气层并焚毁。然而,“昊龙”货运航天飞机则具有可重复使用的能力,在返回过程中还能携带部分物品。这一特性对于需返回地面进行研究的实验样品等,尤其具有深远影响。这种优势有望对空间站的货物运输和资源利用现状产生颠覆性改变。

广大读者,请深入思考:昊龙货运航天飞机的问世,预计在未来的十年间,将如何显著推动我国航天事业的发展?我们热切期待您在评论区分享您的见解。同时,恳请您为本文点赞,并积极扩散。