随着文化交流的日益活跃,外国导演执导涉及少数民族文化的作品,既备受期待,亦引发诸多争议。然而,一位来自萨摩亚的导演,在彝族文化领域取得了令人瞩目的成就。其间发生的故事,宛如一颗颗熠熠生辉的明珠,点缀在文化交流的璀璨星空中。

异国导演的彝族探索之旅

彝族文化,如同雄伟而独特的山峰,外界对其全貌鲜有了解。然而,萨摩亚导演波尼法索却毅然投身其中。他深入大凉山,这片彝族文化的摇篮,与当地演员们紧密协作。20XX年某日,这一故事正式启幕。当地演员们对他充满好奇,而他亦对这片土地充满敬畏。他深知,要准确诠释彝族文化,最了解的无疑是当地人。吉力么子扎等具备出色嗓音的演员,成为了他探索的纽带,引领他逐步深入彝族文化的核心。他意识到自身不足,于是踏上了向当地人请教的不懈征程。

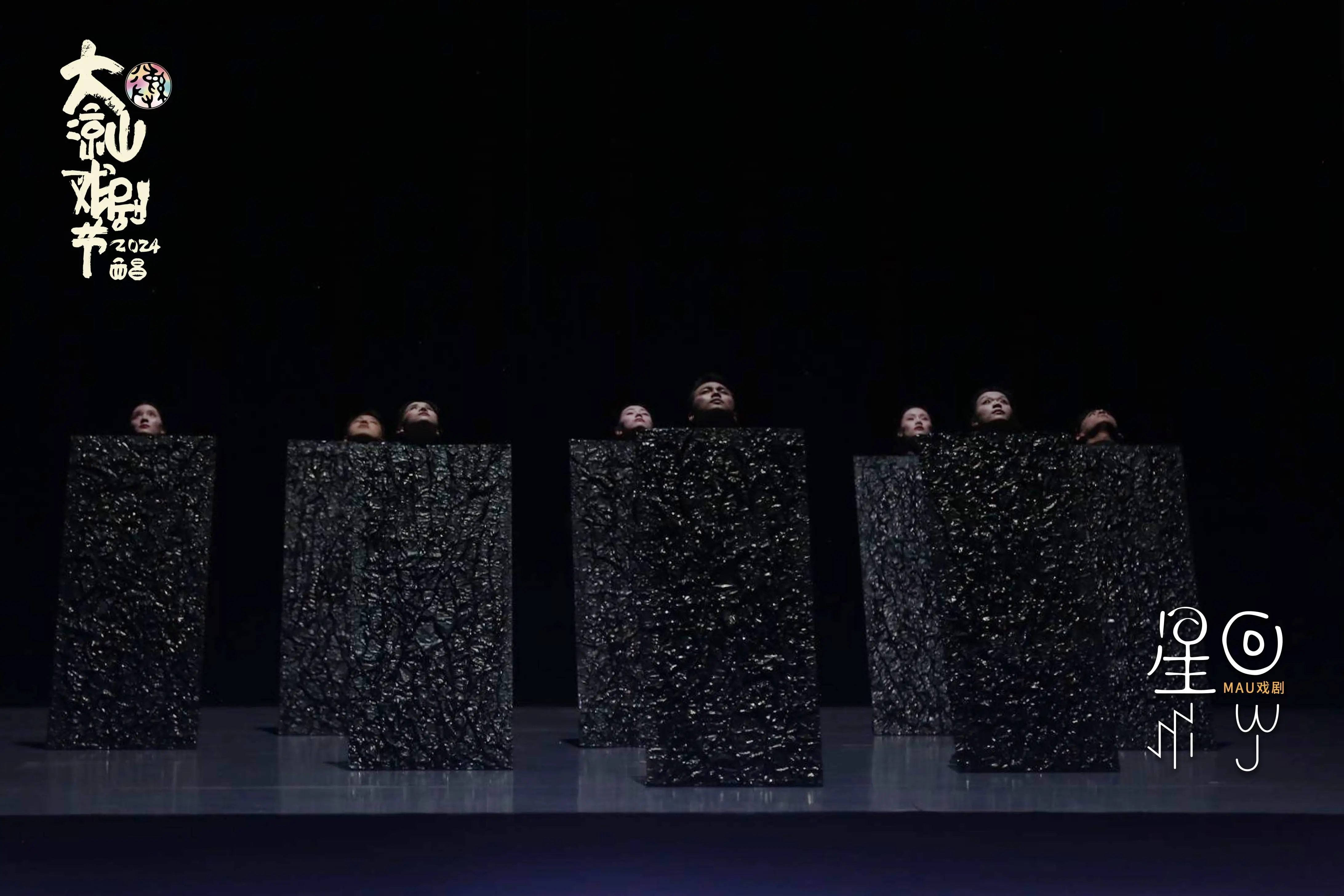

波尼法索深刻认识到彝族文化的深奥内涵非同小可,难以轻易领悟。因此,在创作过程中,他与彝族演员展开了深入的灵魂对话。比如,在讨论毕摩文化如何在舞台上呈现时,他选择将决策权交给了这些真正的彝族演员和毕摩,其中曲比拉火这位国家级毕摩文化非遗传承人肩负起这一重任。这种做法与以往某些导演独断专行的做法形成了鲜明对比。

演员队伍的原生力量

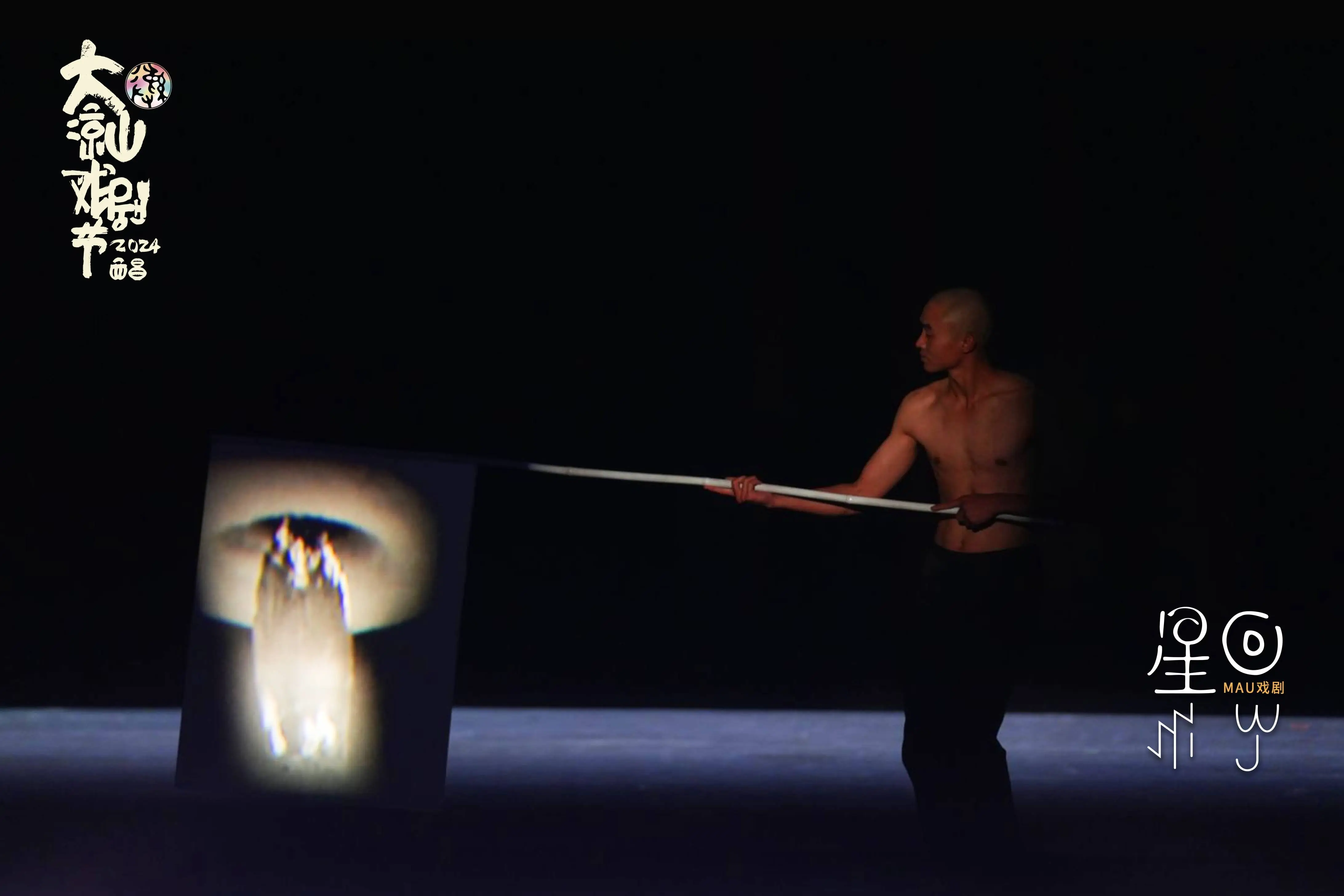

《星回》演员阵容中,尽管这些歌手与演员未曾接受过专业音乐教育,他们天生的才华却令人心潮澎湃。饰演苏尼的吉力么子扎堪称典范,其嗓音清亮,所唱彝族歌谣纯粹自然。歌声宛如源自大凉山泥土的滋养。每位演员在诠释角色时,内心都饱含对本土文化的深情。如饰演毕摩的曲比拉火,他从日常中汲取灵感,舞台上呈现出的彝族毕摩形象真实可感。

这些演员在舞台上展现的不仅是表演艺术,更承载着文化的传承使命。与那些来自大城市的导演对演员机械式地遵循剧本的要求不同,波尼法索倡导演员们回归生活的本质。在首次聆听演员们的歌声后,他指导他们重返农村,跟随祖辈,探索并学习彝族的新歌。带着祖辈的智慧与传承,他们重返舞台,显得更加璀璨夺目。

排演中的文化回归

在《星回》的排演阶段,一个显著特征便是“回归”。伍子嫫在排演期间体验颇深。她仿佛回到了最为纯真、最本质的自我。大凉山的土地,宛如一片丰饶的文化沃土,滋养着所有参与者。这里的每一株草木、每一曲歌舞,都在述说着彝族悠久的传说。例如彝族的舞蹈,它源自劳作或神秘仪式,在排练中,大家共同追寻这种原始的纯粹。

对彝族传统文化的尊重与挖掘,体现了这种本真态度。人们并非只是模仿其表面现象,而是深入探究其文化精髓。在内部人员的积极参与下,此次排演宛如一场文化觉醒运动。每个人开始重新审视,那既熟悉又陌生的彝族文化。

首演当晚的多方评价

《星回》的首演之夜,星光璀璨,众多人士共聚一堂。诗人吉狄马加,作为大凉山戏剧节的发起人之一,对波尼法索的作品给予了高度评价。他认为波尼法索以独到的视角,对彝族的历史文化传统进行了精炼的整理,并将《星回》比喻为一首诗。剧作家罗怀臻也观察到,这位世界级艺术家对地域文化的尊重,并起到了桥梁的作用,将彝族文化传递给了更广泛的受众。冯俐也分享了自己的观点,她指出许多作品只是简单复制民族文化,而《星回》则与众不同。

观众反响热烈,其中一位彝族姑娘深受触动,情不自禁地想要上前拥抱导演。另一位观众将观影体验比作在深海中潜水,被作品深深吸引。众人从不同维度认识到了这部作品的独到之处。

剧院意义的重新审视

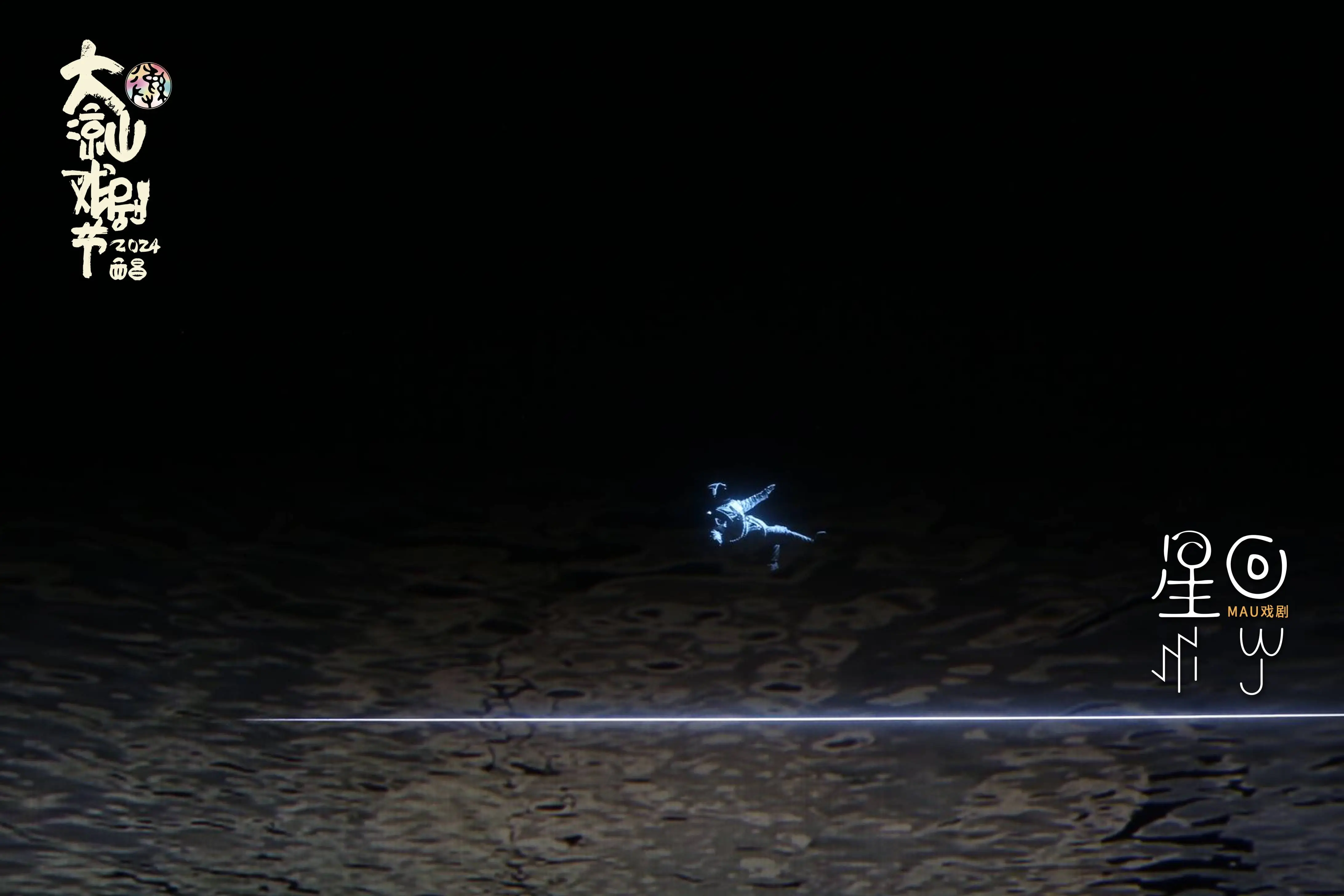

波尼法索对剧院的价值持有独到的看法。在短视频风头正劲的当下,剧院似乎被众多人所遗忘。然而,他认为剧院扮演着无可替代的角色。在他看来,踏入剧院并非轻率之举,而是一种注重专注与宁静的体验。这里并非让人心猿意马的去处,而是一个启迪思考、探索自我存在的神圣空间。

剧院中《星回》等作品的呈现,进一步彰显了剧院的文化价值。观众得以在此处平心静气,深入体验彝族文化的精髓,这种感受是其他场所和手段难以全面实现的,是一种独特的文化熏陶。

作品成功的多元定义

《星回》的成功定义多样。国际戏剧协会副总干事、该剧执行制作人陈仲文指出,作品若能让观众寻得心灵的出口,与自我、他人及宇宙建立联系,即视为成功。这一观点反映了现代戏剧作品的新追求。此作品已超越单纯的文化展示,实现了深层次的精神共鸣。

关于这种跨国界、跨文化的艺术创作,您持何种观点?热切期待您的点赞与转发,并在评论区中分享您的见解,共同探讨。