随着科技的持续进步,玻璃的形态已与我们的传统观念大相径庭。2024年11月8日一早,以“高质量发展调研行”为主题的安徽采访团抵达蚌埠市。该市在玻璃领域的创新成就,引发了参观者的极大震撼。

蚌埠玻璃产业的新发展

蚌埠的玻璃产业源远流长。自“明远”玻璃厂在蚌埠设立以来,已走过百年的发展历程。如今,以玻璃新材料为核心的蚌埠硅基新材料产业迅速崛起,成为新材料产业中的关键节点。众多企业在此不断创新研发,确保蚌埠在玻璃新材料领域保持领先地位。当前,中建材玻璃新材料研究院集团有限公司、凯盛科技股份有限公司等企业持续推出新型玻璃产品,新型玻璃品种层出不穷,推动了蚌埠玻璃产业的升级和持续发展。

在深入这些企业的过程中,我们目睹了多种创新玻璃的研发与诞生。这些变革的实现,离不开当地企业及其他相关方的共同努力。这一进展无疑将对玻璃行业的未来发展产生重大而深远的影响。

中建材的玻璃研发成果

中建材玻璃新材料研究院集团有限公司内,琳琅满目的超薄玻璃令人叹为观止。这些玻璃的研发历程始于实验室,历经上千次试验。中国工程院院士、中国建材集团首席科学家彭寿领衔,其团队凭借研发实力,攻克了超薄柔性可折叠玻璃的关键技术和核心装备难题。他们成功研发出厚度介于30至70微米之间的超薄柔性可折叠玻璃系列。其中,30微米厚度的产品仅相当于A4纸的四分之一,其弯折寿命更是突破了100万次,成为目前工业化生产中最薄的可折叠玻璃。这一成果充分体现了中建材在玻璃研究领域的雄厚实力。

彭寿院士团队未来将引领公司深入电子玻璃及新能源玻璃等领域的研发,并持续取得丰硕成果。这些成就对我国玻璃行业竞争力的提升将起到显著的促进作用。

凯盛科技的研发进程

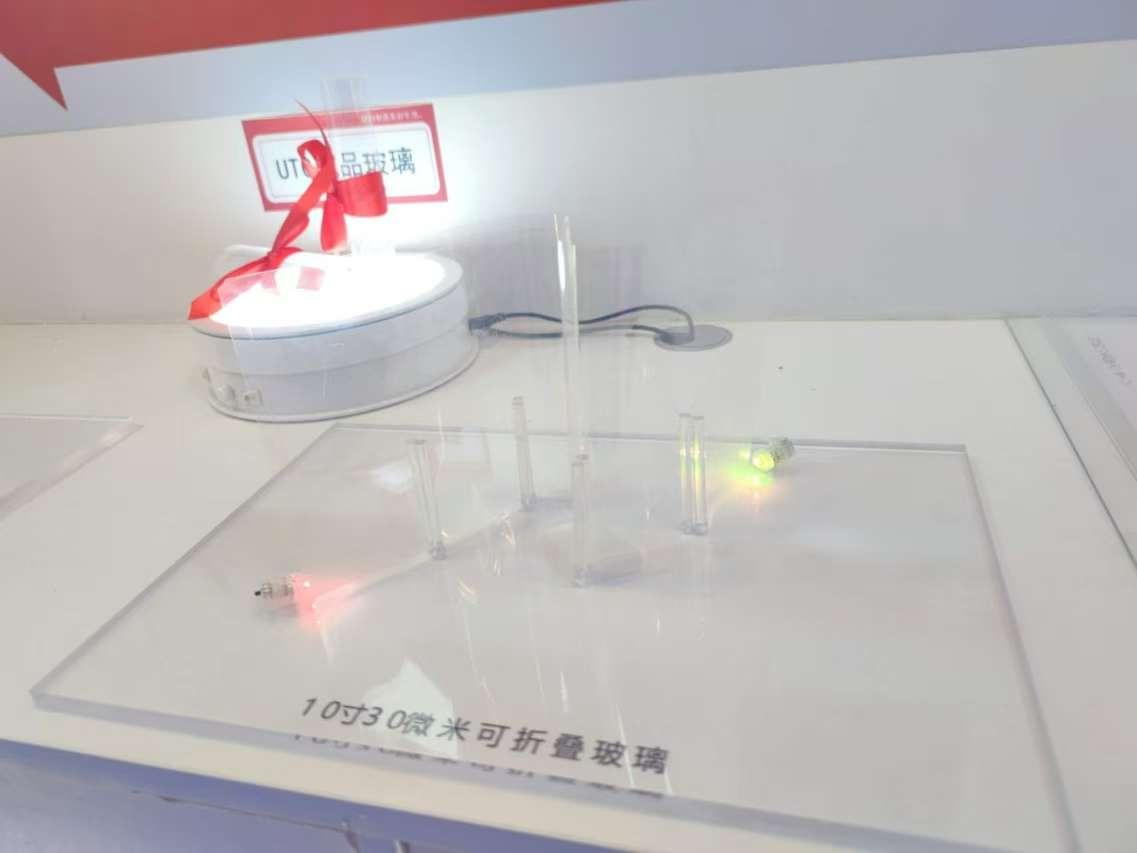

凯盛科技股份有限公司隶属于世界500强企业中国建材集团,作为其三级上市公司。在凯盛科技集团“3+1”战略布局中,该公司扮演着显示材料与应用材料核心研发与产业平台的关键角色。凯盛科技与中研院共同研发,成功推出了高强度柔性玻璃原片及其成形加工技术。这一技术链在国内独一无二,涵盖了从“高强玻璃”到“极薄薄化”再到“高精度后加工”的全过程,实现了30至70微米柔性玻璃的稳定量产。这一突破性成果,为该技术的应用领域拓展奠定了坚实基础。

公司目前正致力于新一代柔性UTG以及UTG一次成性玻璃原片的研发。其应用领域已从折叠手机拓展至大屏卷曲显示、智能穿戴设备、屏幕发声技术以及车载显示屏等。此外,公司的UTG产品已达到量产标准,并已启动了一次成形玻璃中试线的建设。今年上半年,相关专利也获得了授权。这些进展充分展示了该公司在柔性玻璃技术领域的持续发展。

一次成形玻璃技术意义

凯盛科技股份有限公司正致力于研发一项具有重大意义的一次成形玻璃技术。该技术可从窑炉中直接拉制出厚度在30至70微米之间的玻璃。若该技术能够实现规模化生产,将对公司以及我国超薄柔性玻璃行业产生深远影响。其直接益处在于,将提高UTG玻璃的整体良率,并有效降低生产成本。

从宏观层面观察,该技术有望显著促进我国超薄柔性玻璃产业的进步。这一技术不仅为企业发展注入新活力,更是我国玻璃技术迈向更高境界的核心举措。丰富的设备和技术储备为该技术的实际应用提供了坚实的保障。

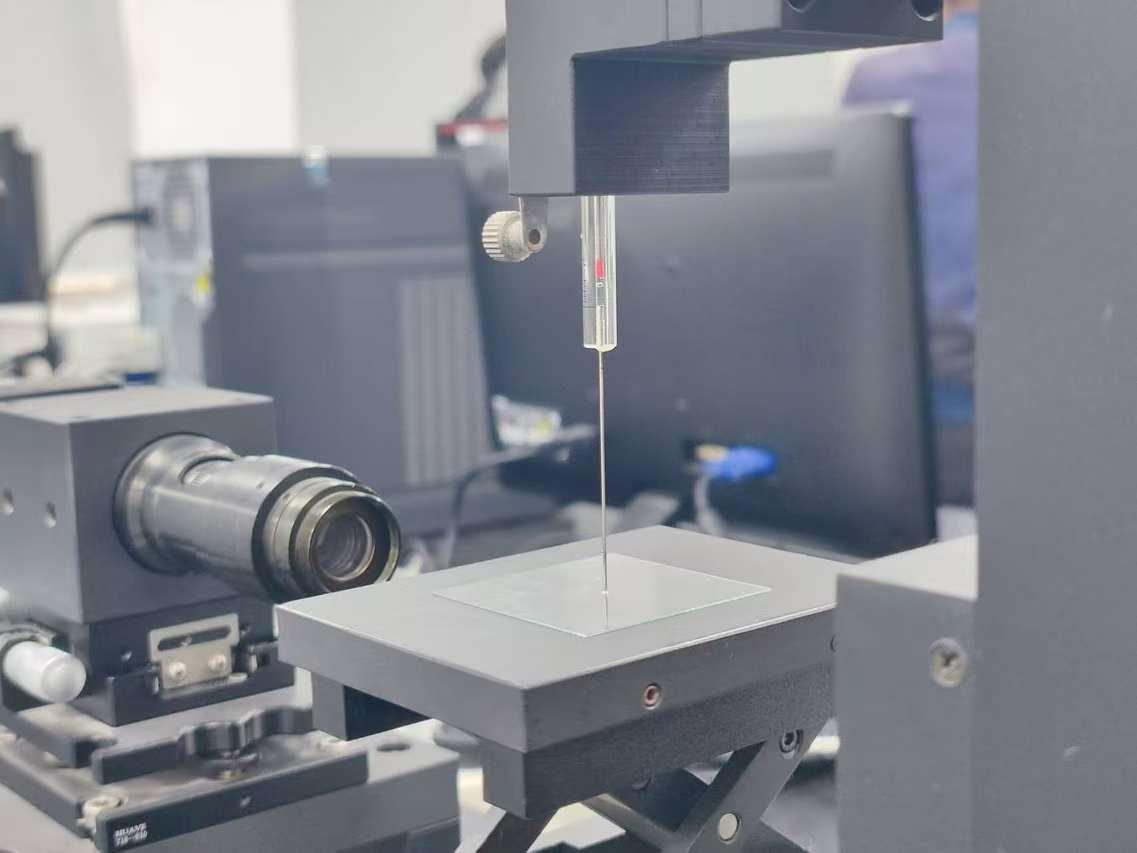

工作人员的研发工作

凯盛科技股份有限公司实验室中,工作人员正对玻璃融化过程进行高温观测。他们的专注工作,是玻璃创新成果得以实现的背后力量。从研发到生产,每一环节都离不开他们细致入微的观察与无数次的实验。在高温环境中,他们严格监控玻璃状态,为研发工作搜集最精确的数据。

研发之路常常充满挑战,一块玻璃从实验室起步,可能需要经历上千次的试验研究。他们严谨的工作态度,是确保这些玻璃新材料持续更新换代的关键,而这些工作人员,更是玻璃行业发展中不可或缺的支柱力量。

玻璃新材料的广泛应用

蚌埠地区研发的多种玻璃新材料展现出广阔的应用潜力。这些材料包括可折叠的柔性玻璃,适用于手机等便携式设备;可下海的浮法玻璃,或许将应用于特定的海洋工程项目;具有发电功能的新型光伏玻璃对新能源产业具有深远影响;以及能够实现隔空定点传输的“传音”玻璃,可能在未来某些特殊通讯设备中发挥独特作用。这些新型玻璃的应用将显著推动相关产业的进步。

随着研发工作的持续推进,这些玻璃的性能有望得到显著提升,其应用范围也将日渐广泛。多元化的应用场景将为市场带来更多选择,同时也满足了现代科技对玻璃材料多样性的需求。在此,我们期待听到各位读者的观点,你们如何看待这些新型玻璃材料未来可能对我们的生活带来的变革?欢迎大家在评论区畅所欲言,分享您的看法,并请点赞及转发。