在春末秋初,气温仅相差10度,人们却常感到体感差异显著。这一日常生活中的体感现象,其背后蕴含着多种有趣的成因。

体感温差现象

随着季节的更迭,人们对于相同温度的感知差异显著。春季,经历了漫长的冬季寒冷,气温一旦升至10度,便给人以温暖之感。以东北地区的居民为例,他们在冬季往往要承受零下十几度乃至更低的低温,而到了春季,即便气温仅为10度,也会感到相对舒适。相对地,经历了酷热夏季的秋季,10度的气温却让人感到寒意袭人。以广州居民为例,他们在炎热的夏日过后,秋季的10度气温便需要穿上厚实的衣物。

体感温差现象频繁出现,对日常生活造成了一定影响。例如,在季节转换期间,人们往往难以准确增减衣物,从而带来不便。

人体对冷的反应

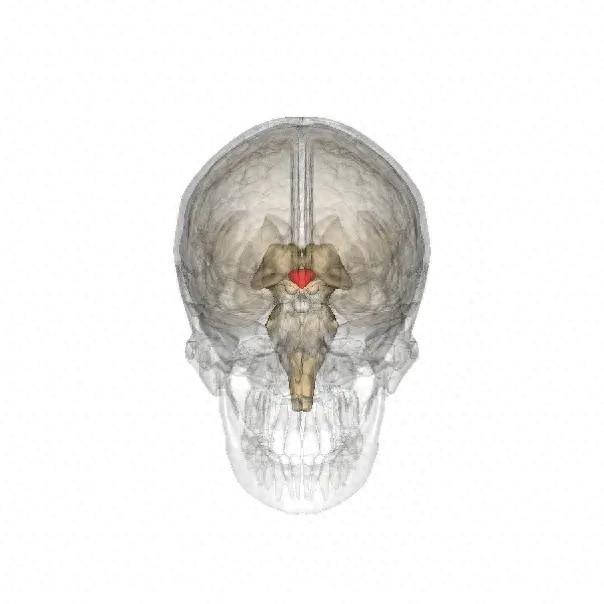

气温降低时,人体具备自我调节的机制。首先,皮肤上的温度感应器能迅速捕捉到温度变化,并将信号传递至下丘脑。据上海医学研究人员的研究,这一传递过程的速度相对较快。此外,肌肉开始颤抖以产生热量。在寒冷的实验条件下,受试者很快就会开始肌肉颤抖。这两种反应构成了人体在寒冷环境中的自我保护措施。通过观察这些反应的强度,可以研究人体对寒冷的适应能力。

这些反应构成了研究人体长期受寒冷影响的重要基础。在极地科学考察中,研究人员正是通过观察这些反应,来评估考察队员对寒冷环境的适应程度。

长期寒冷下的适应

北极地区的原住民与热带地区的居民在应对寒冷方面存在显著区别。北极原住民长期生活在严寒之中,在与普通人处于相同低温条件下时,他们的反应会有所不同。以因纽特渔民与欧洲人为例,在相同温度的冰水中浸泡,渔民的手部温度相对较高。这主要归因于他们身体对寒冷环境适应后形成的保护机制,有效降低了热量的散失。这种适应能力的差异凸显了长期生活环境对人体的深远影响。正如在高山地区长期居住的人比平原地区的人更能适应低氧环境一样,人体对寒冷的适应也是长期环境塑造的结果。

例如,在西伯利亚地区,居民们经过长期的寒冷环境适应,在耐寒能力测试中,他们的表现普遍优于其他地区的居民。

棕色脂肪的作用

人体在寒冷环境中适应的关键在于棕色脂肪的生成。长期处于低温条件下,人体内棕色脂肪的生成会相应增加。这种脂肪可被视为一种高效的热量产生机制。拥有较多棕色脂肪的人,其适应寒冷的能力更强,且能迅速提高体温。以长期居住在寒冷地区的人群为例,他们的棕色脂肪含量通常较高。相较于秋天,经历了冬季的春季,人体可能积累了更多的棕色脂肪,因此感受到的10度气温相对较为温暖。

在棕色脂肪的研究中,科学家发现其作用宛如一个自动调节体温的开关,能够在寒冷环境中迅速启动。

其他影响因素

体感受多种因素影响,不仅包括人体自有的调节机制和棕色脂肪的作用,还有其他不可忽视的要素。地理学家分析,春日时分,太阳直射点位于北半球附近,导致太阳辐射增强,从而让人感到气温升高。以我国华北地区为例,春日里阳光普照,人们能够明显感受到温暖。此外,心理学家指出,心理暗示同样扮演着重要角色。人们在不同的季节会有不同的心理预期,这种心理暗示使得我们在春、秋两季对于相同的气温感知存在差异。

这些因素具有综合性,共同作用于我们的体感体验。在实验中,即便通过调整环境光照强度来模拟不同季节的日照状况,亦能对被测试者的体感温度产生影响。

应对换季不适

运动是缓解季节转换不适感的有效途径。在秋天气温下降之际,通过运动,白色脂肪得以转化为棕色脂肪,从而提升抵御寒冷的能力。而当春天气温回升,运动又能使汗腺变得更加活跃。北京地区的健身爱好者在季节交替期间坚持锻炼,能够更好地适应气温的波动。

在季节更替之际,你是否会主动通过运动来调节因气温变化而产生的身体不适?期待各位踊跃参与讨论,同时,也欢迎点赞并转发本篇文章。