近期,中国地质大学(武汉)地球科学学院的韩凤禄副教授带领的研究团队取得了一项重大突破。他们发现,在角龙类恐龙体型扩大的过程中,其听觉、嗅觉以及智力水平出现了退化现象。这一发现与人们的传统观念相悖,同时也对恐龙的进化历程提出了新的见解。

研究团队与合作机构

韩凤禄副教授领衔的中国地质大学(武汉)研究团队近期取得了显著成果。该团队与中国科学院古脊椎动物与古人类研究所等机构的科研人员紧密合作。这些来自不同机构的专家学者各展所长,共同推动了角龙类恐龙研究的重大突破。这一成果充分展示了多机构合作在科研探索中的关键作用,不同知识背景和研究资源的整合能够产生超乎预期的成效。尽管具体的研究时间和地点尚未详细披露,但众多学者共同努力所取得的成果无疑具有极高的价值。

多机构合作在众多领域均能显现显著成效。各类研究机构在实验设施、专业人才等方面各有优势。当这些机构联合起来致力于角龙类恐龙的研究时,便合力破解了这一古生物学难题。

生命演化的多方向性

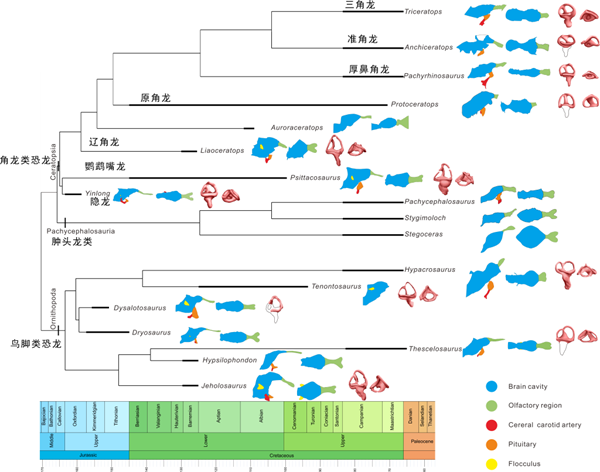

生命自诞生以来,展现出从简至繁、从低级到高级的进化脉络。但这一过程并非一成不变。以角龙类恐龙为例,它们的进化路径就呈现出特殊性。在漫长的历史长河中,许多优势物种的体型趋向于增大,如角龙、鸟脚类和蜥脚型恐龙等。观察自远古至今,我们见证了生命为适应环境所展现出的复杂多变、多样化的进化历程。

自然界中,多方向的生物进化现象普遍存在。众多物种在进化过程中,受环境压力、个体特性等多种因素影响,选择了各自独特的进化道路。以角龙类恐龙在进化过程中的显著特征为例,这些现象为我们深入探究生命科学多样性提供了极具价值的参考。

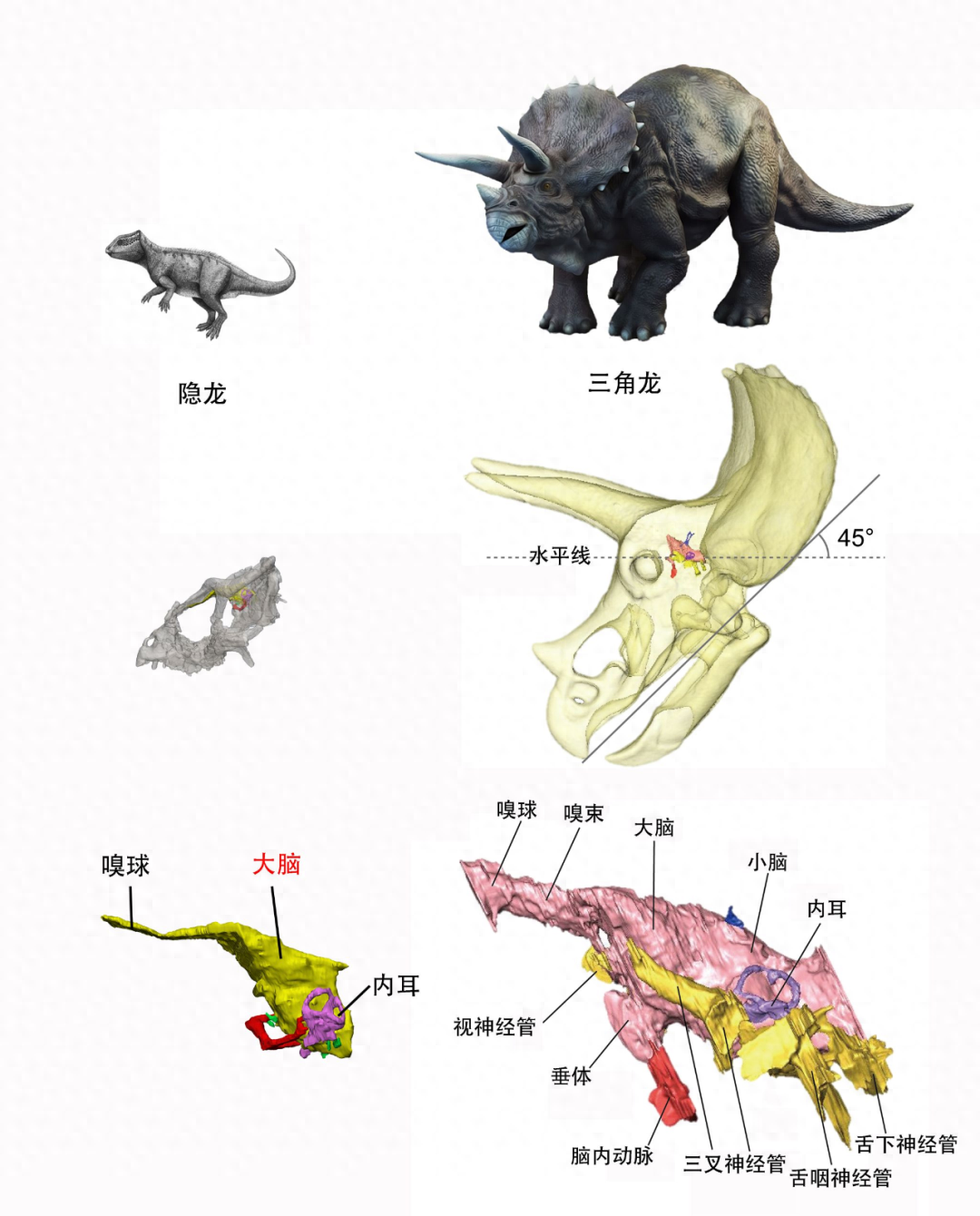

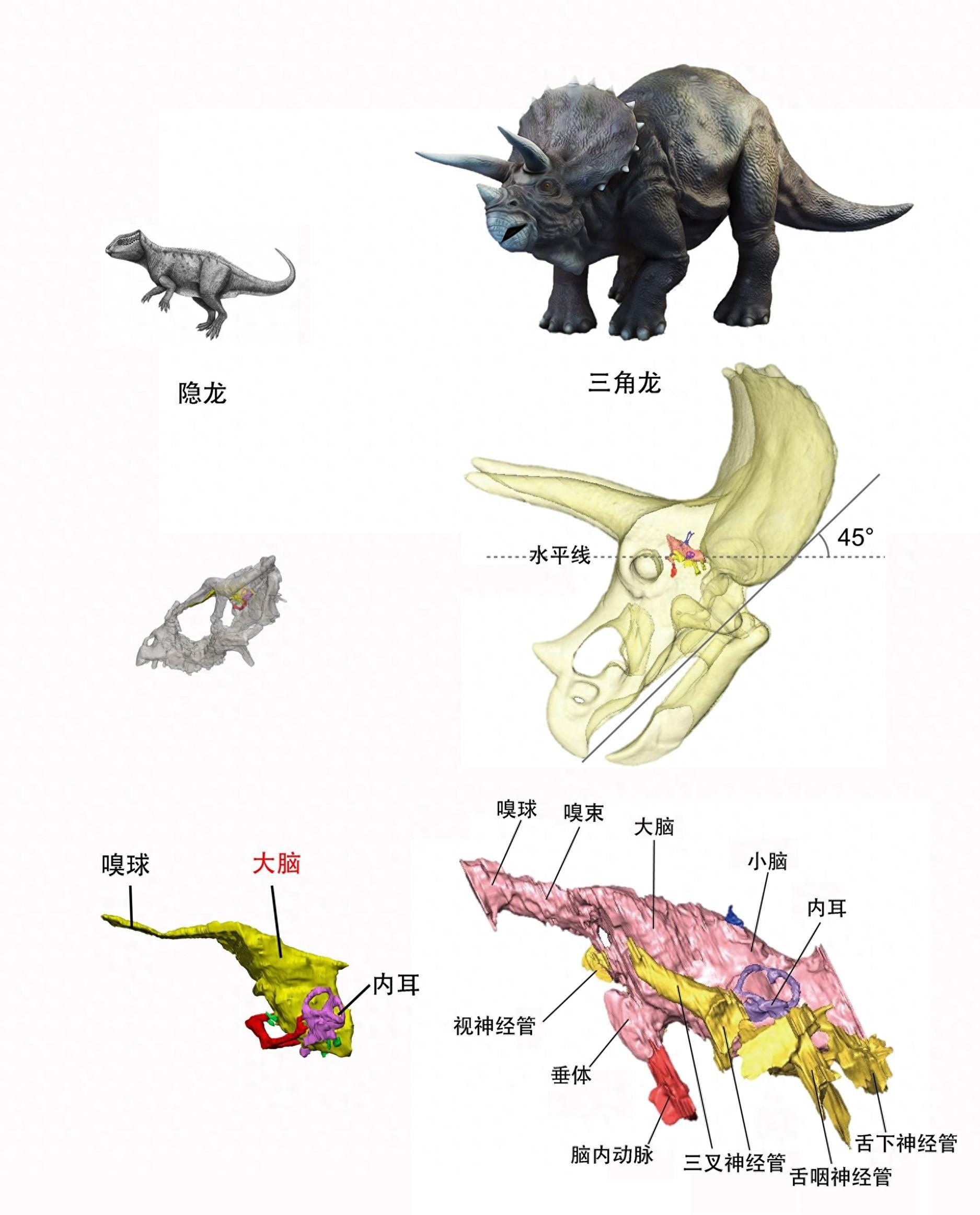

角龙类恐龙的体型演变

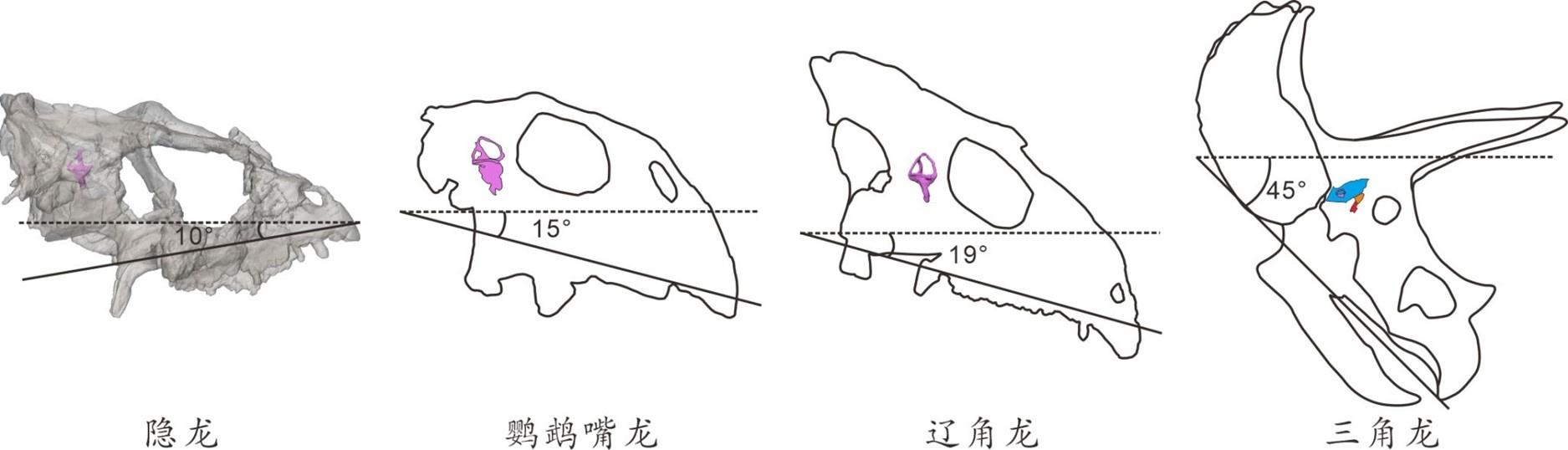

在早期,角龙类恐龙以两足行走,体形十分娇小,长度不超过1至2米,且尚未长出角。以隐龙和鹦鹉嘴龙为例。历经数亿年的演变,至白垩纪末期,角龙类恐龙转变为四肢行走,体型显著增大,最长可达9米。三角龙便是这一时期的代表,其体型足以与霸王龙匹敌。如此巨大的体型变化,必然受到众多环境与进化因素的共同作用。

这一演变历程中蕴藏着诸多奇妙之处。起初,物种体型较小且无角,便于灵活躲避捕食者。随着体型逐渐增大,角也相应增长。体型增大后,物种在竞争中占据优势,能更好地适应环境。然而,这一变化也带来了其他属性的改变。

前期有关角龙类恐龙脑腔的研究

自1996年起,CatherineForster便着手研究三角龙的脑腔结构。近年来,相关研究取得了显著进展,例如研究者成功构建了三角龙颅腔的三维模型。研究揭示,三角龙的大脑体积相对于其头骨较小,头部活动较为缓慢且倾向于向下,对低频声音更为敏感。据此,研究者推断三角龙智力水平可能不高。这些早期的研究成果为后续研究奠定了基础,为深入研究提供了可能。

前人的研究成果构成了重要的基础。若非这些前期研究对三角龙脑腔结构等细节进行了详尽描述,韩凤禄副教授的团队将难以精确理解早期与晚期角龙类恐龙脑腔结构的差异及其重要性,进而也难以得出关于角龙类恐龙进化的重要推论。

新研究的手段与发现

一项新的研究团队运用微计算机断层扫描(CT)技术以及三维模型重建技术,对中国晚侏罗世的当氏隐龙、早白垩世的辽角龙以及鹦鹉嘴龙的颅腔结构进行了深入分析。研究结果表明,早期角龙类恐龙的嗅球发育显著,嗅觉和听觉功能发达,与晚期角龙类如三角龙相比,其嗅觉和听觉能力明显较低。此外,早期角龙类恐龙的脑商指数显著高于三角龙,甚至超过了多数现存的爬行动物。

新研究运用了先进的高科技手段,这一方法相较于以往,在分析恐龙脑腔结构方面实现了更高的精准度和细致度。CT技术在古生物学领域成为了一项关键性的突破性工具。通过这种精确的数据测量技术,为探究恐龙的进化历程提供了新的视角和窗口。

成果的启示意义

韩凤禄副教授指出,该研究对于理解生物演化,尤其是人类演化,提供了重要的启示。在早期,角龙为了防御捕食者,其听觉等感官功能表现出卓越的能力。而到了晚期,角龙体型增大,拥有骨角以威慑捕食者,其他功能则相对减弱。这不禁让人遐想,在人类的发展历程中,是否也存在类似的适应性变化和功能退化现象?这些问题值得我们进一步深入探讨。

读者或许会深思:在人类漫长的进化过程中,是否也存在类似角龙类因进化优势而削弱其他能力的情况?我们期待读者能踊跃发表看法,积极参与讨论,并对本文给予点赞和分享,以促进更多人关注古生物研究对现代社会所蕴含的启示。