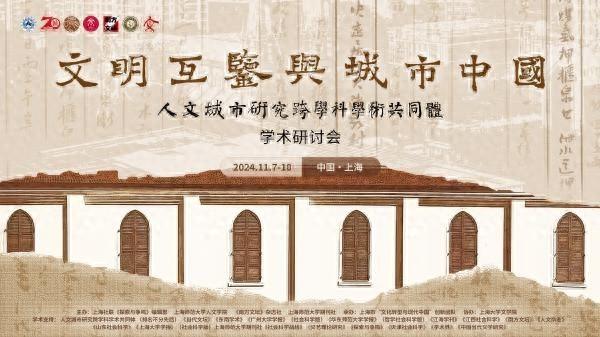

城市形态复杂,其繁华背后隐藏着待被发现的精神核心。在当前的城市研究领域,探索其本质的新途径已成为焦点议题。这一议题不仅与城市的进步紧密相连,还与城市化过程中人文领域的地位紧密相关。由此,一个疑问浮现:公众是否认识到此类研究对城市发展的重要性?

都市表象下城市研究的正当性

上海曾就文化发展进行深入探讨,引发了关于城市文明的广泛争论。这一现象反映出,在城市的持续发展中,对深层精神文化的探索正日益受到重视。当前正处于一个深度转型的时代,城市持续演变,在这一快速的城市化进程中,人文城市的研究显得尤为关键。这种研究有助于明确城市的发展趋势,确保城市不仅是钢筋水泥的集合,更是一个富含独特精神价值的有机整体。

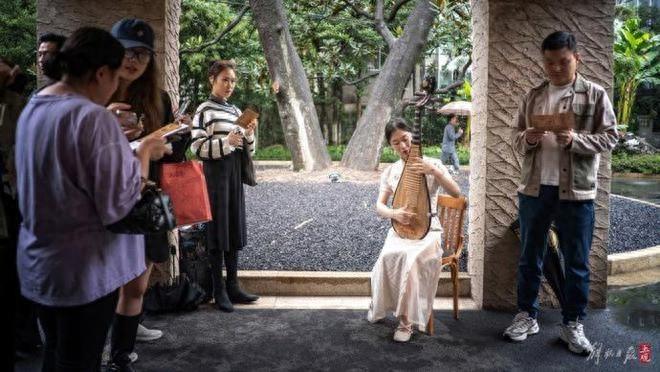

城市文明呈现出多元且复杂的特征,众多学科领域的人文城市研究者携手合作,宛如一支专业医疗团队对城市进行细致入微的观察、诊断与治疗,进行着平等而深入的交流,相互启发。这或许是一条深入探究城市问题的有效途径,因为单一学科的视角往往存在局限性。这对于全面理解城市的精神实质,具有不可估量的重要意义。

编辑在知识世界中的角色转变

在学术领域,传统观念中将编辑视为配角的时代已经结束。如今,编辑如同学者,他们如同捕风者,在互动与对话中不断前行。以赵家璧为例,他大约在100年前追随鲁迅,用自己的生命轨迹捕捉中国新文学的潮流,这一过程离不开鲁迅先生的激励。他的经历充分展现了编辑工作的价值。

李敬泽,前《人民文学》主编,强调编辑需具备对未来的敏锐洞察力。面对文学及周围环境的持续演变,编辑需识别出哪些文学作品具有价值。他们如同学者般,是探索者。在巨变的世界中,了解文学发展的脉络至关重要,只有这样,才能创作出优秀的作品。编辑作为知识世界不可或缺的一环,其作用不容忽视。

当前人文城市研究的不足

目前,关于人文城市的研究状况不尽如人意。人文学者倾向于以偏颇的视角,将城市分解成诸多历史分支,如文学史、史学史等。原本应被视为统一整体的城市,却未能得到清晰的审视。城市内部存在着紧密的内在联系,而这样的分割方式忽视了城市的整体特性。

举例而言,在探讨城市文化时,不能仅限于单一学科的研究视角。若仅以历史学的角度审视古建筑,它们可能仅被视为历史遗存;然而,从人文综合的视角来看,这些古建筑承载了居住者们的情感记忆以及丰富的文化内涵。这种忽视整体性的研究状况亟需得到改进。

提倡对话式人文城市研究

人文城市研究者肩负着推动对话式研究的重任。随着我国城市化步伐的迅猛,从乡村迈向城市的转型过程中,人文城市研究领域正经历新生变革。在此过程中,我们逐渐意识到,在城市文明的发展历程中,人文领域的声音是至关重要的组成部分。

此类研究采用对话形式,涉及多学科间的平等交流和深入探讨。各学科领域拥有独特的观察与分析手段,整合这些方法后,能够从多个角度全面呈现城市的全貌。这就像是由众多拼图块拼接而成的完整画面,有助于推动城市思想和精神空间的进一步拓展。

研究应回归城市本质

城市研究的根本目标在于回归其本质。以城市中的人地关系为例,人与土地的紧密联系深刻地影响着城市规划与发展的进程。这一议题并非单纯的学术讨论,它直接关联到城市居民的日常生活体验。

城市本质的回归并非少数人的学术探讨,而是与城市发展同步的行动美学体现。这一研究议题紧密关联城市的持续发展,包括土地的合理使用、居民生活质量的提升等多个层面。随着城市发展进程的推进,其价值日益显现。

人文城市研究学术共同体的意义

人文城市研究的学术团体虽尚处于起步阶段,但其重要性不容忽视。该团体致力于探索城市思想与精神领域的拓展。城市的伟大之处在于其能够孕育和滋养微小的精神空间。这一学术共同体在整合资源、凝聚力量方面发挥着关键作用。

该系统有助于推动跨学科整合,使城市研究得以在更加多样化的框架中进行,为人文城市研究提供了新颖的思路与手段。犹如一颗初生的种子,蕴含着巨大的发展潜能,助力城市成为更加宜居和文化繁荣的场所。