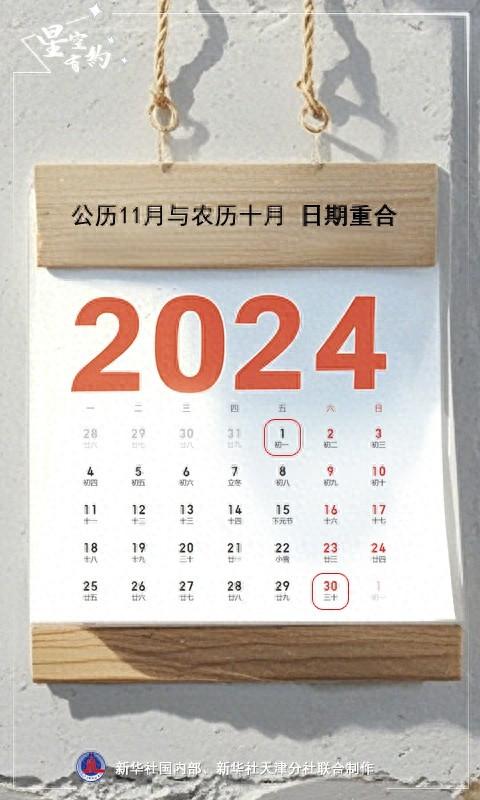

近期,众多民众细致观察发现,本月日历上公历11月与农历十月日期恰好一致,从11月1日的农历十月初一开始,直至11月30日的农历十月三十结束。这一不寻常现象引起了公众的广泛关注和诸多疑问。

日期重合现象被发现

近期,民众在翻阅日历时,意外发现公历11月与农历十月日期竟惊人地完全一致,这一现象引发了广泛关注。这种月份的精确对应实属罕见,往常鲜少有公历与农历月份能如此精准吻合,因而迅速成为热议焦点。人们纷纷交流这一新鲜发现,并对导致这种现象的原因进行猜测。回顾历史,类似的情况似乎在记忆中并不多见,这也促使更多的人投入到对这一现象的探讨之中。

大众对这一巧合表现出了极大的好奇。许多人尝试回忆往年的日历信息,或通过网络查询相关资料,却难以得出一个明确结论。甚至有人质疑这是否是日历印刷的失误,然而,通过对比多本日历,证实了这种重合现象确实存在。

专家解答并非印刷错误

杨婧,中国天文学会会员及天津市天文学会理事,公开发声针对公众疑问进行解释。她强调,这并非印刷失误。此声明有效缓解了公众的疑虑。杨婧的言论具有权威性,其解答建立在她在天文学历法领域的深入探究之上。在天文学领域,她已取得显著成就并积累了丰富经验,尤其在历法观测与研究方面有着卓越贡献。

杨婧指出,这种现象的出现,其根源在于我国历法的编制。此观点提示公众,需从历法知识体系中探寻原因。此举有助于公众深入理解我国历法知识的复杂性与丰富内涵,摒弃对这一现象的偶然性误解。此举为公众开启了一扇认知新的大门。

公历的制定依据及规则

全球普遍使用的历法为公历,其编制基于地球环绕太阳一周,即回归年的运动周期。回归年时长精确为365.2422天,并分为12个月。由于回归年非整数,公历设有闰年规则,每四年增加一天,形成闰年。能被四整除的年份为闰年,共有366天;不能整除的年份为平年,365天,额外的一天置于二月。此外,整百年份需同时满足能被400整除的条件,方能成为闰年,否则为平年。据此,每400年包含97个闰年。该规则确保公历纪年能较准确地反映地球公转周期。以2000年为例,它能被400整除,故为闰年;而1900年则不能被400整除,因此为平年。

这些规则为后续对公历与农历日期重合现象的理解奠定了基础。只有充分了解公历的内在规律,才能深入对比分析农历日期重合的机制。这一领域的知识普遍存在不足,因此,此次科普机会对大众而言尤为宝贵。

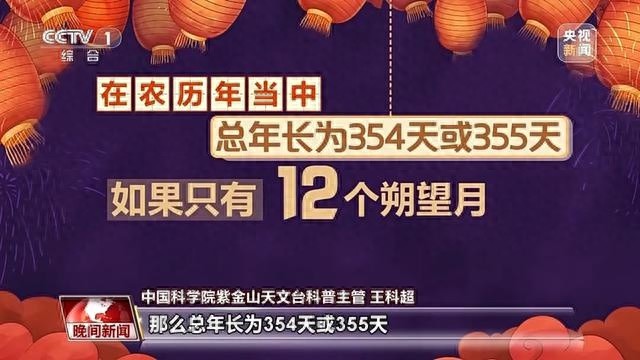

我国传统历法农历,其编制过程颇为繁复,融合了月球环绕地球的周期以及地球环绕太阳的周期,形成了一种阴阳合历。农历月份的划分依据月球的盈亏变化,即“朔望”周期,该周期平均为29.5306天。由于天数非整数,农历月份有时为29天,有时则为30天。此外,农历还设有闰年,采用“十九年七闰”的规则,大致每两三年会增设一个闰月。闰月的存在使得农历年份增至13个月,年长约为384天;无闰月的年份,年长则约为354天或355天。这种独特的规则使得农历既能反映月球与地球的运行周期,又能体现季节与月相的变化。

这些规则与公历规则有着显著的不同,正是这些差异造成了两种历法在日期上的不一致,进而产生了日期重叠的异常情况。只有当大众对农历独特的制定依据和规则有了深入的理解,才能对日期重叠的现象有更为清晰的认识。

两种历法长度对比影响

对比公历与农历,我们发现公历年长度基本恒定,而农历年因闰月等因素影响,长度波动显著。这种差异使得农历日期与公历日期在一年中无法保持固定对应关系。特别是农历初一对应的公历日期,可前后浮动约30天。这揭示了两种历法日期关系之复杂与动态性。随着时间的推移,农历月初一与邻近公历月一日有可能出现重合。鉴于19个农历年与19个公历年的长度接近,每19年便可能出现公历与农历日期的重合或接近重合。例如,过去公历11月与农历十月曾出现重合,依照此周期,未来还将出现类似的重合现象。

通过对比两种历法的周期长度,公众能够直观地了解各自历法的独特之处及其相互间的关联。此举亦为这一特殊日期重合现象提供了根本性的理论阐释。

下一次日期重合预测

杨婧提出,我们有能力预见到下一次日期的巧合。2030年6月(农历五月),农历月与相邻的公历月将再次实现日期上的完美吻合。至于公众关注的公历11月与农历十月的重合,这一现象将发生在2062年。这一预测建立在深入理解并计算两种历法规律的基础上。因此,公众对于未来可能出现的日期重合现象可以抱有期待。这一发现也表明,尽管历法复杂,但其中仍蕴含着内在的、可预测的规律。

观察至此,大家对历法的理解是否有所深化?欢迎在评论区发表您的见解。如认为本文有可取之处,不妨点赞并转发。