立冬标志着生机开始收敛,万物步入休养生息的阶段。这一时节,是季节更迭的关键转折点,对自然与人类活动的节奏产生显著影响。随着天气逐渐转冷,生命活动亦从活跃转向内敛,这种变化是对自然规律的顺应。在中国古代文化中,这种转变有着丰富的内涵,正如唐代诗人李白在《立冬》一诗中所言:“冻笔新诗懒写,寒炉美酒时温”,生动地勾勒出了立冬时节的生活画面。

立冬,作为传统养生观念中的关键节点,标志着人们应从活跃状态逐渐过渡至宁静,以适应季节的更迭。尽管人类不会像动物那样进入冬眠,但身心调节仍是必要的,以顺应自然规律。

敦煌文化与立冬

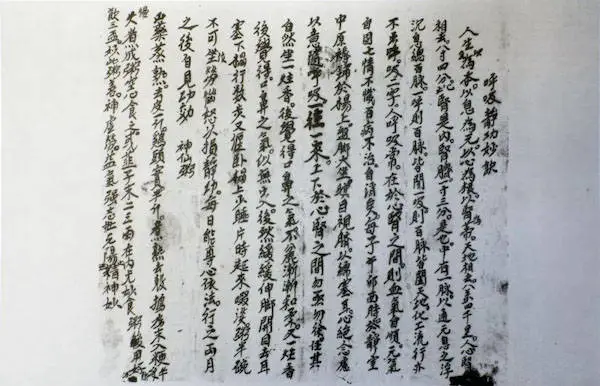

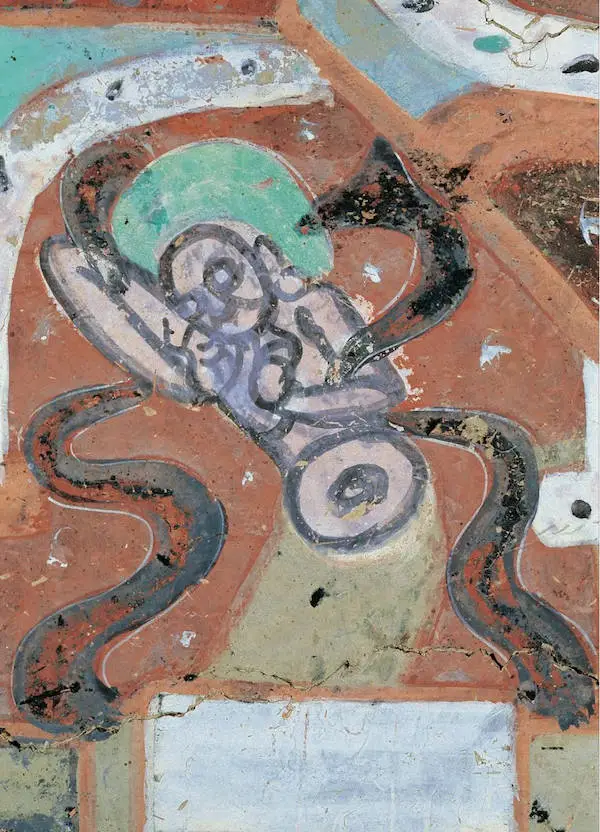

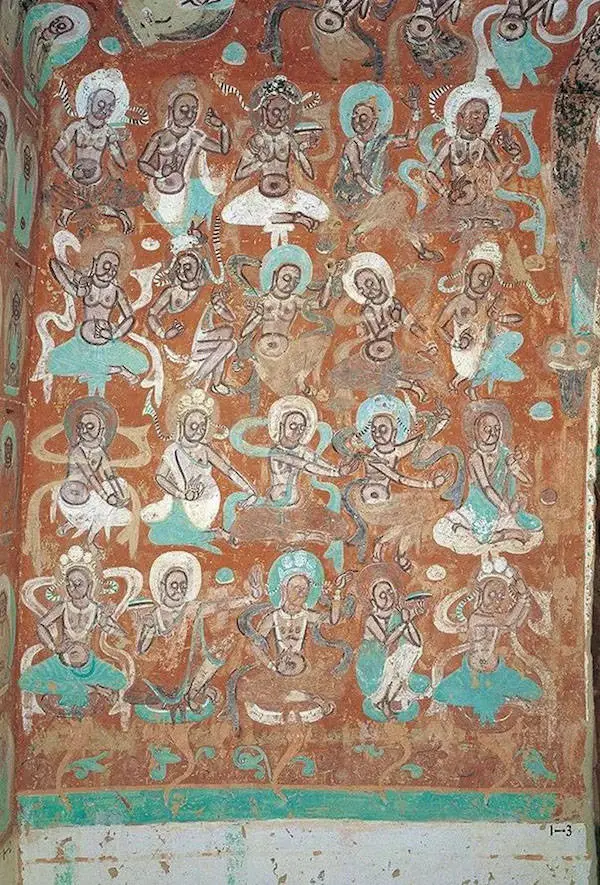

敦煌文化中蕴含着众多与立冬相关的元素。在这些元素中,壁画与塑像中描绘的呼吸禅定形象尤为引人注目,它们非常适合在立冬时节帮助人们调养身心。例如,敦煌遗书P.3810《呼吸静功妙诀》所阐述的呼吸原理,与现代科学中关于能量转换的生命活动关键点不谋而合。此外,敦煌文化早期菩萨形象的腹部特征亦显示出其独特性。这些特点共同构成了立冬时节研究身心调养文化的重要资源。

敦煌地区出土的汉代简牍,构成了展现“立冬”主题的众多作品之一。这些简牍从多个角度展现了立冬在敦煌文化体系中的深刻印记。同时,这也揭示了敦煌文化的深厚内涵。

立冬与古书画印

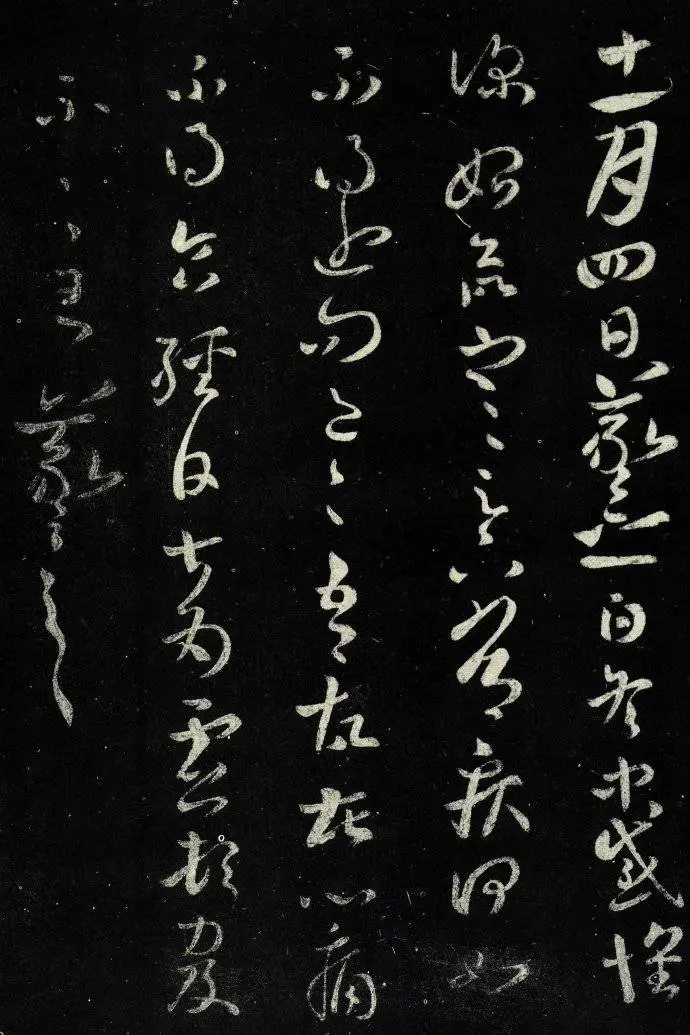

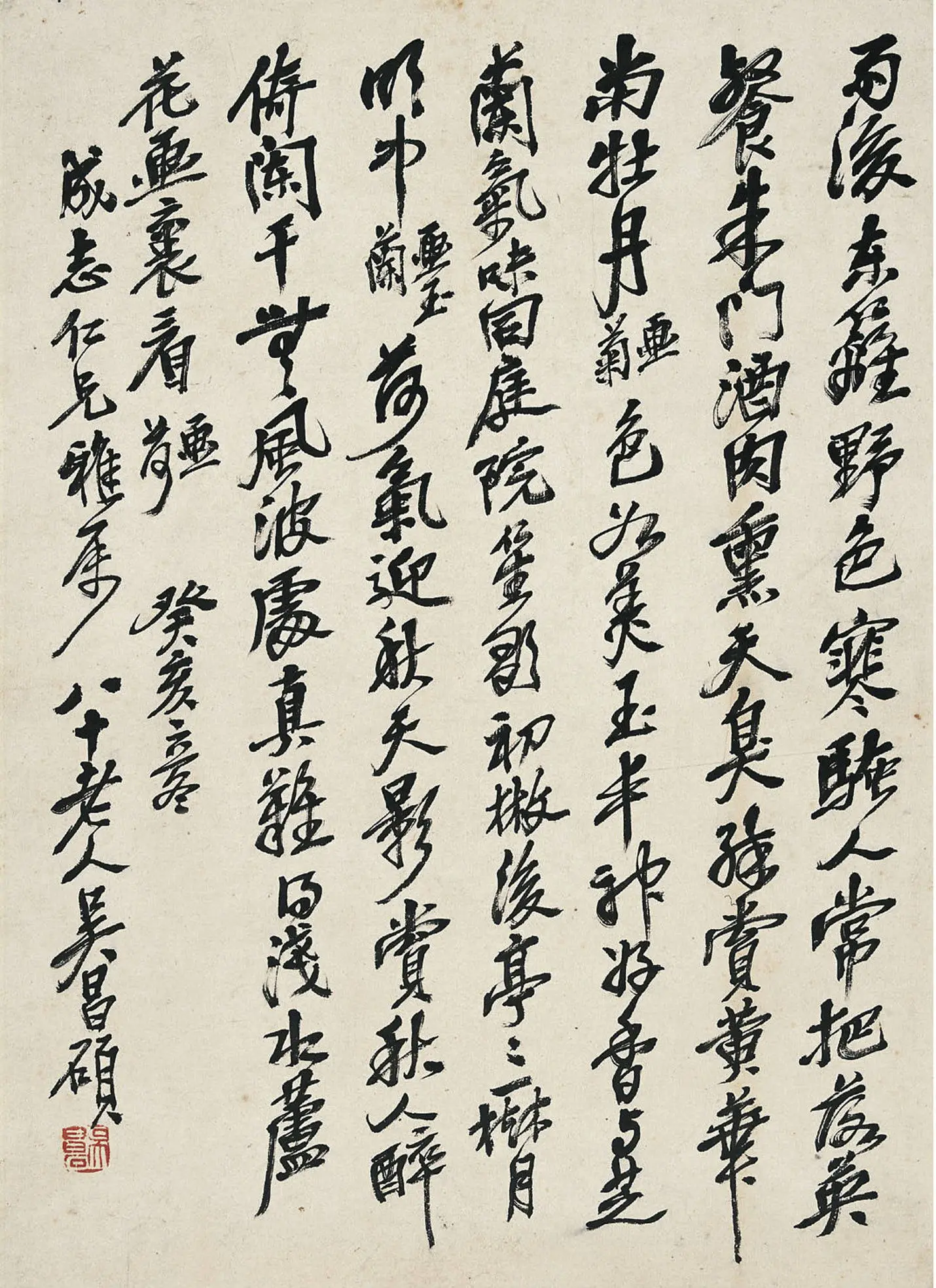

立冬主题在古书画印中占有一定比例,例如王羲之的《冬中帖》、石涛的《仿米山水图》以及吴昌硕的手札等作品。石涛的《仿米山水图》展现了一种独特的艺术风格,其画面呈现出“风急湖宽浪打头”的气势。吴昌硕性情喜好古物,诗歌创作中善用生僻典故,这反映了他在立冬期间的创作心境。这些作品从不同角度展现了不同艺术家对立冬节气的独特理解,同时也体现了文化与节气的紧密融合。

立冬之后,众多艺术家的创作活动无不被作品所记录。在绘画中,他们构建的意境;在书法里,他们挥洒的笔触,都无一例外地映射出立冬节气所蕴含的文化魅力。

赏枫胜地与立冬意象

南京栖霞山被誉为东南地区观赏枫叶的绝佳之地。自清代起,王友亮便在其诗作中描绘了此处满山红叶的壮丽景象,其中“枫叶秋林烧入云”一句,更是将这一景观的雄伟气势展现得淋漓尽致。天平山的红枫相传是范仲淹的后人所种植,至今仍存有近两百株古枫。枫叶作为立冬时节转换的自然界重要标志,其鲜艳的红色与立冬时节的寒冷气候形成了鲜明的视觉与心理对比。同时,枫叶也一直是诗人与画家们描绘立冬时节不可或缺的重要元素。

观赏枫叶不仅带来了视觉上的愉悦,更体现了人们对季节变迁的文化感悟,其中蕴含了对各个节气独特色彩的深刻记忆。

立冬与传统习俗

中国南方某些地区存在一种传统习俗,即在立冬日开启黄酒酿造,直至次年立春,此过程被称为“冬酿”。以浙江绍兴为例,当地人在立冬日会先祭拜“酒神”,随后开始酿造黄酒。这一习俗承载着悠久的历史背景,体现了人们遵循节气规律进行物质生产的传统观念。随着时间的流逝,这一习俗已成为当地文化传承中的一大特色。

这一传统习俗与地域文化同步传承与进步,它持续吸纳着新时代的内涵,同时亦持续承载着立冬节气所蕴含的古老价值。

立冬时节的动植物变化

立冬时节,野鸡等大型鸟类逐渐减少。古人有观点认为,雉鸟入水后会化为大蛤,这一观念虽属古老认知,却也揭示了立冬时动物生活的变化。在古代的书画作品中,雉鸟的形象依然可见。例如,宋代李迪的《枫鹰锦鸡图》、明代吕纪的《画草花野禽》等,均生动地描绘了禽鸟的形象。尽管这些作品的艺术风格不尽相同,但它们共同记录了当时动物的形态以及它们栖息地的状况。

这揭示了立冬对动植物的作用以及古时艺术家对自然的精准洞察,使得我们能够通过书画作品一窥多年前立冬时节的自然景象。

立冬蕴含了丰富的文化意义,多角度展现了这一节气的多样性。在此,我们向各位读者提问:贵地立冬有哪些独特的风俗或自然景观?诚挚邀请您点赞、转发,并在评论区展开热烈讨论。