11月5日,内蒙古鄂托克前旗传来喜讯。我国单体最大的采煤沉陷区光伏基地项目——蒙西蓝海光伏电站,装机容量达到300万千瓦,已成功并网发电。这一事件在我国光伏领域具有重大意义。

蒙西蓝海光伏电站规模庞大

鄂尔多斯市鄂托克前旗境内坐落着该电站,其占地面积约为10.5万亩,这一面积相当于一万座标准足球场。该项目的总投资高达120亿元。此外,电站还安装了超过590万块光伏组件,这一规模在全国同类项目中位居前列。这一成就不仅体现了中国在光伏项目建设的雄厚实力,同时也对国家“西电东送”和“西部大开发”战略起到了积极的促进作用。

该电站是内蒙古鄂尔多斯至山东临沂±800千伏特高压直流输电工程的关键配套项目之一。其建设与区域战略发展紧密相连,对于能源的传输与分配发挥着至关重要的基础作用。

发电量与效益显著

蒙西蓝海光伏电站并网后,其发电量显著,预计年发电量高达57亿千瓦时。这些电力跨越千里,输送至山东地区,数量庞大。该电站所产电力足以满足200万户居民一年的生活用电需求。其能量对东部沿海地区的经济和社会发展具有显著的促进作用。在社会效益方面,电站为当地居民提供了稳定的电力供应。从环境效益角度分析,绿电的广泛使用有助于降低碳排放,优化环境质量。在经济效益层面,电站对电站所在区域和电力接收区域均产生了显著的经济效益。

在当前能源需求日益增长和环保标准不断提升的背景下,此类电站犹如一颗璀璨的绿色能源宝石,闪耀着夺目的光辉。

环节内生态优先

国电电力内蒙古综合能源作为项目建设单位,在项目从勘察至运营维护的全过程中,始终坚持生态优先的原则。在推进这一大型项目的建设过程中,该公司并未忽视对生态环境的保护和建设。这一做法充分展现了在当代产业建设领域追求可持续发展的核心理念。

他们成功将产业推动、效益多元化、绿色低碳以及安全稳定的理念融入实践,为我国沙戈荒地区的大型光伏项目建造积累了丰富经验。这一经验对于未来类似项目的规划具有不可忽视的参考价值,同时对于协调产业发展与生态保护的关系亦具有重要意义。

建立实证基地探索新技术

内蒙古成功搭建了国内首个位于“沙戈荒”气候区的巨型光伏户外实证基地。该基地内,对多种组件、逆变器、支架等进行了组合实验,共计超过30种方案。此举是对“沙戈荒”地区光伏规模化开发的一次积极且有效的尝试。此类探索至关重要,鉴于不同地区环境差异显著,一旦找到有效的开发途径,有望显著加速我国光伏在这些地区的快速发展。

并且他们的这些探索和创新也在行业内起到了示范和推动的作用。

新材料新应用

该项目在我国首次大规模推广使用稀土合金新型接地材料,并采用了机械连接技术。与传统的焊接方法相比,该方法具有显著优势,无需焊接作业,有效消除了火灾风险。此外,施工效率显著提升,整体成本可节省高达40%。

在项目实施中,选用了国内同期建设中功率最高的250万千瓦容量的N型光伏组件。这一举措的价值体现在,它不仅有助于降低光伏组件的全寿命周期衰减,还能提升发电效率约2%。这一成果对于推动下一代晶体硅电池的发展具有重要的示范效应。此外,新材料和新技术的应用,旨在积极降低成本、提升效率及安全性。

打造多元发展场景

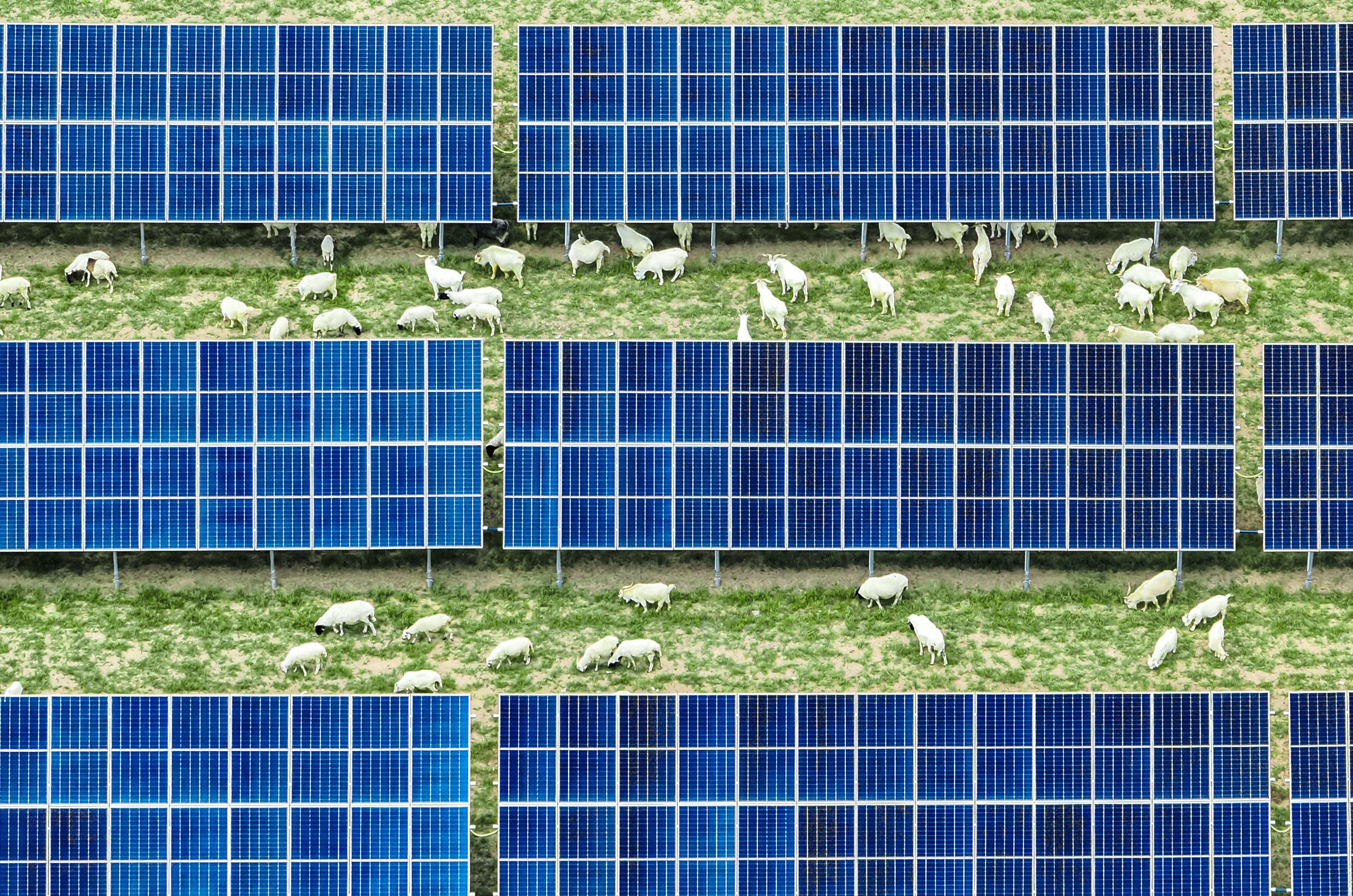

内蒙古电站凭借其优越的可再生能源资源和地理位置优势,结合煤炭开采沉陷区的综合整治计划,成功构建了“光伏与生态融合”的“板下农业、农业与光伏互补、牧业与光伏互补、工业旅游”模式。在原生植被丰富的地表区域,种植了紫花苜蓿和沙打旺;而在植被稀少的地带,则种植了草木樨、沙地柏和籽蒿,为牛羊提供了优质的饲料来源。此外,柠条不仅促进了“农业与光伏互补”,还可在火力发电厂用于生物质掺烧,从而实现减排降污的目标。

该模式创新地引入了一种可持续发展的新模式,您认为这一模式能否在更多地区得到推广和应用?期待各位点赞、转发,并在评论区畅谈您的见解。