在晚清时代,官督商办企业形成了一种独特的商业模式。这种模式所呈现的经营成效与内部存在的矛盾,构成了引人注目的研究焦点。它们激发了我们深入了解那个时期企业成长背后故事的兴趣。

民用企业在官督商办初期的发展

19世纪80年代,民用企业成为官督商办企业的重要组成部分。以1880年11月为例,李鸿章提交了“试办织布局折”,成功为上海机器织布局争取到了十年的专利特权。至1881年底,织布局的股本已增至50万两,其中商股占有一定比例。这一现象揭示了当时民用企业在官商合作模式下的蓬勃发展。此外,这也体现了官方在探索新型企业模式、促进工商业增长方面的尝试。

在晚清这一时期,民用企业开始尝试采用官方监督、商人经营的模式,这被视为对传统经济发展模式的一次重要改革尝试。此类企业主要涉及纺织、航运、电报和电话等多个领域,对近代工商业的进步起到了推动作用。然而,这种模式能够发展到何种程度,在当时尚无法准确预测。

清廷内部对官办企业观点的分化

1895年8月2日,清政府颁布“上谕”,指出局厂经营虽投入巨大,但成效有限。甲午战败后,政府内部对于是否动用官款兴办局厂意见不一。其中,张之洞持有与其他人不同的看法。同年12月,他提出铁厂、枪炮厂“招商总不甚便,似仍以筹款官办为宜”。这一观点揭示了清政府内部在官督商办企业问题上的立场已出现分歧。

在当时的清廷,面临着多方面的压力。在内部,对于局厂的问题出现了分歧,这些分歧不仅关乎企业的发展模式,更揭示了洋务运动后期,清政府内部在官商关系和企业发展走向务实化方面存在的矛盾心态。那么,清政府究竟将如何调整官督商办企业的模式?

汉阳铁厂的官督商办情况

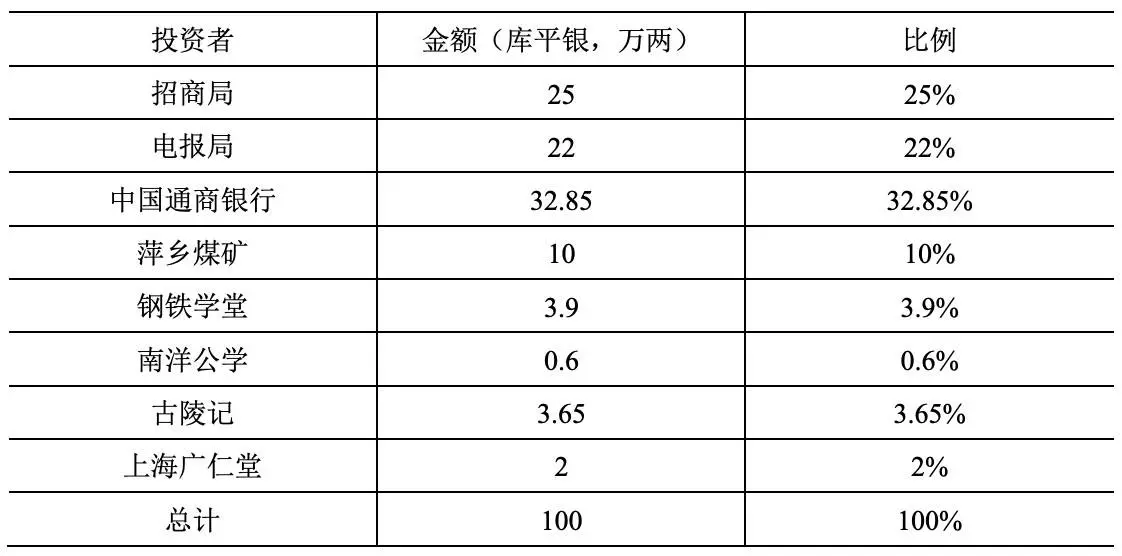

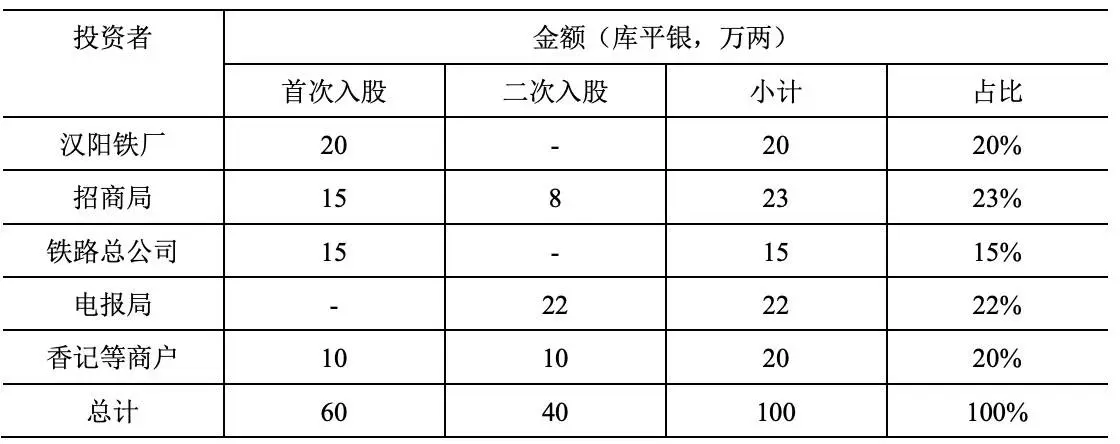

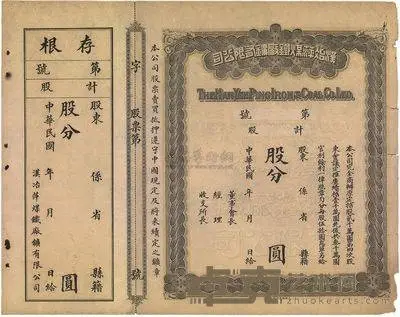

汉阳铁厂在官督商办期间,存在诸多模糊地带。例如,关于应归还的官本金额,并未有精确的数字,大致估计为300万两。此外,其早期资本构成中,100万两商股的来源是可追溯的,比如轮船招商局曾拨款25万两。这些情况反映出当时企业在官督商办过程中的不规范现象。

汉阳铁厂的资本运作揭示了官督商办企业在资金来源上的复杂性,往往伴随着诸多难以理清的账目问题。在这种模式下,企业的经营管理缺乏清晰和明确性,这无疑给企业的长期发展带来了诸多障碍。那么,如何填补这些财务和管理上的漏洞,成为亟待解决的问题。

中国通商银行的早期概况

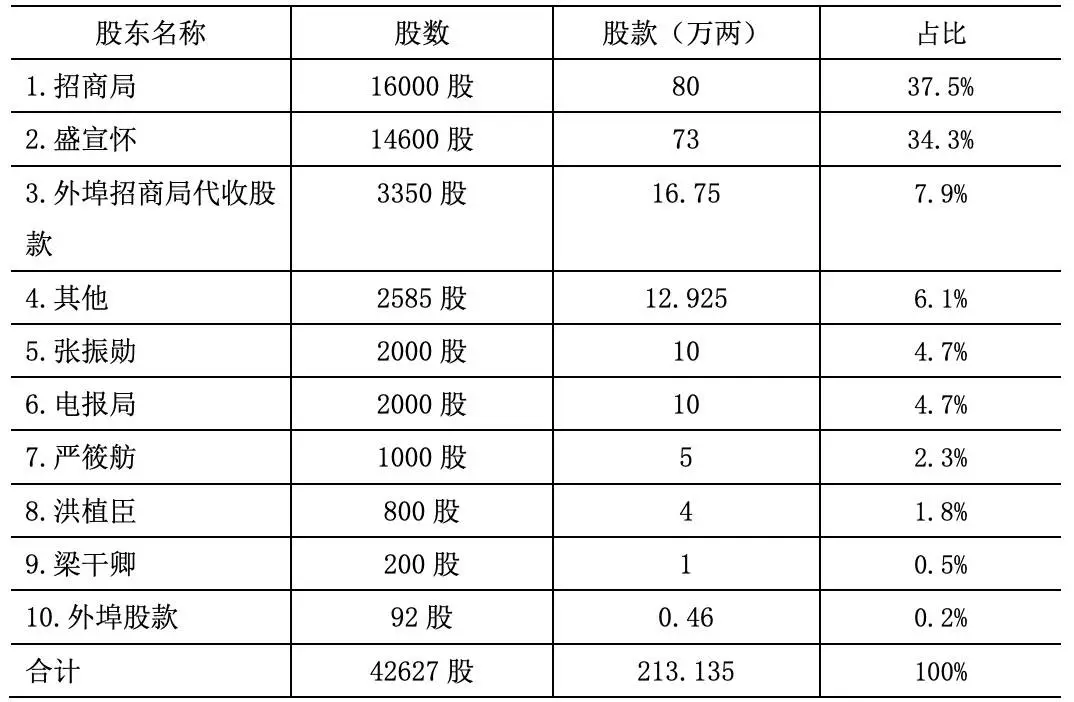

1897年成立的中国通商银行,作为晚清时期官督商办银行业的代表,其运作模式独特。该银行并非直接由户部注入官方股份,而是接受公款投入。在股东结构中,盛宣怀及其关联企业占据了显著地位,其中盛宣怀个人持股比例高达34.3%,仅次于招商局。股东群体主要围绕盛宣怀及其关联企业,这一现象凸显了个人及其关联企业在银行中的主导作用。

通商银行在成立初期,其股权结构显现了官方监管下商业企业于银行业的典型模式。彼时,银行主要依赖与盛氏家族相关的官方监管商业企业的存款作为资金来源。然而,这种资金来源的依赖性是否有利于银行的长期稳定发展,成为了值得探讨的问题。

中国通商银行存款来源的转变

自1905年起,中国通商银行的存款构成经历了显著转变。昔日主要依赖的清政府户部存款已归还60万两,同时,与盛氏集团关联企业的存款显著减少。与此同时,铁路外债存款则成为资金的主要来源。这一变化揭示了企业存款来源因外部因素而发生的波动。

通商银行的经营遭遇重大挑战与机遇。银行正面临业务结构调整等课题。这一变动是否预示着官督商办银行模式面临进一步的改革需求?

晚清官督商办企业的综合思考

晚清时期,官督商办企业在诸多领域遭遇了诸多困境。内部管理普遍混乱,资金渠道复杂多变且缺乏稳定性。此外,制造业与银行业等不同类型的企业,均受到政府政策不统一和市场波动等不利因素的制约,这些因素共同构成了影响企业发展的关键障碍。

晚清时期,官督商办企业表现出了诸多复杂性和问题。这些企业的发展轨迹,对于我们当前的企业发展有何启示?期待读者们对本文给予点赞并分享,同时在评论区展开热烈讨论。