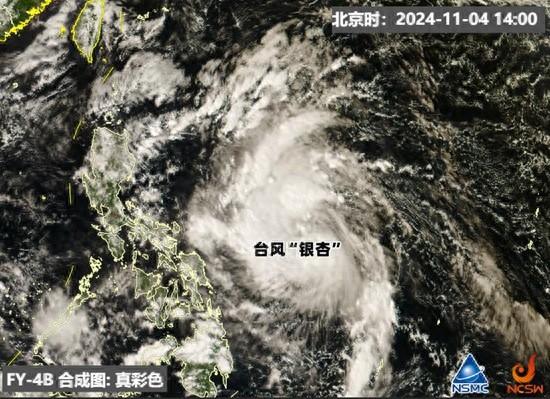

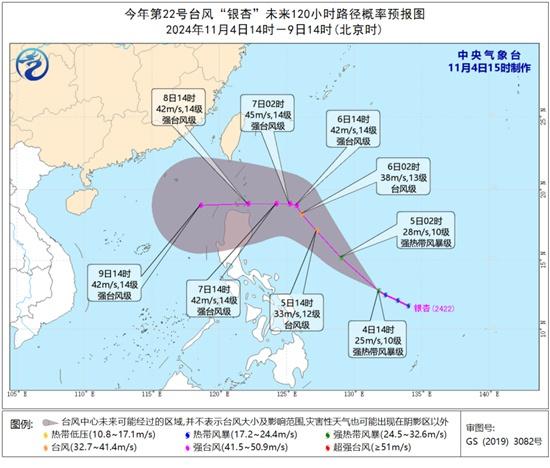

11月4日凌晨,台风“银杏”形成,并于当天下午升级为强热带风暴,此事件引起了广泛关注。通常,台风在夏季较为活跃,然而,在秋冬之交,它却突然来袭。接下来三天,其强度将进一步增加,并有可能进入南海。此外,西北太平洋未来还将有1至2个台风生成。这一系列现象,无疑引发了人们的好奇。

银杏当前状态

台风“银杏”目前保持为强热带风暴强度,通过卫星云图观察,其体型相对较小,且未形成眼区。自11月4日起,该台风的强度持续增强,预计其最强可能达到强台风级别。目前,这是我们可以明确观测到的台风情况。尽管目前台风等级并不算特别高,但其未来发展值得密切关注。这种发展趋势对海洋及邻近陆地的安全构成影响。例如,若台风接近陆地,可能会引发降雨和强风天气。

观察目前情况,该路径正以每小时30至35公里的速度向西北方向移动。据预测,6日将转向偏西方向,并逐渐靠近巴士海峡附近的洋面。其移动轨迹受到多种不同因素的影响。

路径存在变数

沈雨旸,中国天气网的气象分析师,提出“银杏”台风体积较小,其后续行进路线存在不确定性。首先,台风本身的强度对路径有显著影响;其次,副热带高压的强度同样起着决定性作用。目前,多数预报模型预测其将采取西行路线,即可能进入南海,进而可能对华南地区产生影响。然而,若副热带高压向东移动,台风路径可能转向北方,基本不会对国内造成影响。这种路径的不确定性使得相关地区的预警和防范措施难以精确部署,迫切需要加强气象监测。

根据历史经验分析,6日前后,即其转向偏西的节点,具有决定性意义。在此期间,若相关气象要素发生变动,其路径将随之改变。因此,华南地区可能需要及时对应对策略进行紧急调整。

近期台风频发

在十月底,我国接连受到“潭美”和“康妮”的影响,而进入十一月,台风“银杏”又接踵而至。这种台风频繁的现象不仅跨越了秋冬两季,而且令人不禁质疑台风活动规律是否发生了变化。通常情况下,秋冬季节气温下降,台风生成的气象条件应当恶化,然而实际情况却并非如此。

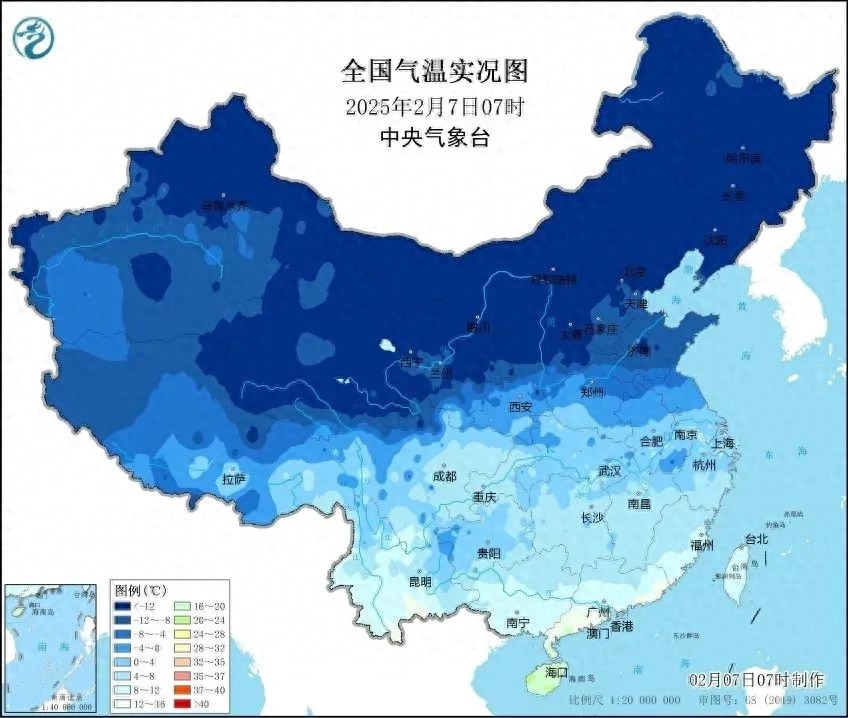

实际上,海洋与陆地的气象条件存在显著区别。随着冬季的临近,陆地气温普遍下降,例如我国多数地区气温开始走低,而海洋上却仍有部分区域保持相对温暖。

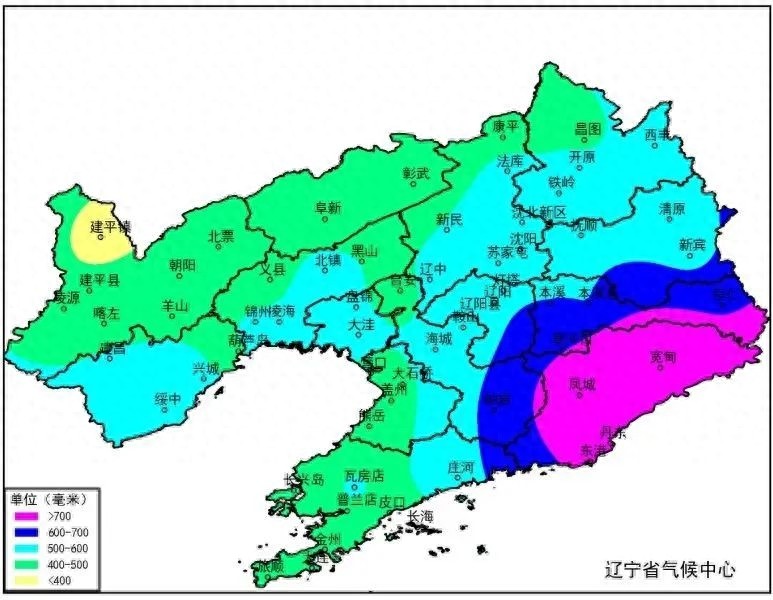

海温利于台风生成

西北太平洋及南海南部部分地区海域,海温普遍超过26℃,局部区域甚至超过28℃。这一温度条件对台风的形成与成长极为有利。即便进入11月,只要这种海温状况得以维持,台风仍有机会形成。这些区域的海温偏高,为台风提供了充沛的能量,大量水汽的蒸发加剧了大气的不稳定,从而为台风的生成创造了理想的条件。

从能量学角度分析,海洋中的温暖水域为台风这一自然“引擎”提供了必要的动力源。只要这种能量源得以持续,台风的形成便具备可能性。

后续台风展望

在未来十天里,西北太平洋地区预计将有1至2个台风形成。这一预报引起了广泛关注。若新台风生成并增强,其影响范围可能扩大,影响的地区也可能增多。面对可能出现的台风,气象部门需增强预报的精确度和时效性。例如,准确预测其强度和行进路线。沿海地区亦需做好预防措施,包括加强海堤建设和储备应急物资等。

华南地区并非唯一需警惕,东部沿海地区同样可能遭受波及。因此,各地防灾减灾体系亟需得到优化与提升。

防范台风意义

台风造成的破坏涉及多个方面。猛烈的风力足以摧毁建筑,造成人员伤亡;而倾盆大雨则可能诱发洪水、山体滑坡等自然灾害。每次台风的侵袭,都对该地区应对自然灾害的能力提出了挑战。在社会层面,公民需增强防灾意识,在台风到来前储备必需物资,并迅速撤离至安全地带。

全球气候变化导致台风活动规律可能发生变动,对此,我们需提高警惕并加强防范措施。这引发我们深思:对于未来可能增多的台风生成,相关部门是否已做好充分的预警和应对准备?我们期待大家踊跃发表评论、点赞及转发本文,以引起更多人对于台风防范的重视。