近期,公共场所频发低龄未成年人违法行为。在这些事件中,加害者和受害者均为未成年人。低龄施害者的行为引起了公众的广泛关注。同时,关于如何处理这些低龄违法未成年人的讨论也愈发热烈。这无疑已成为社会关注的焦点。

低龄违法现象引发担忧

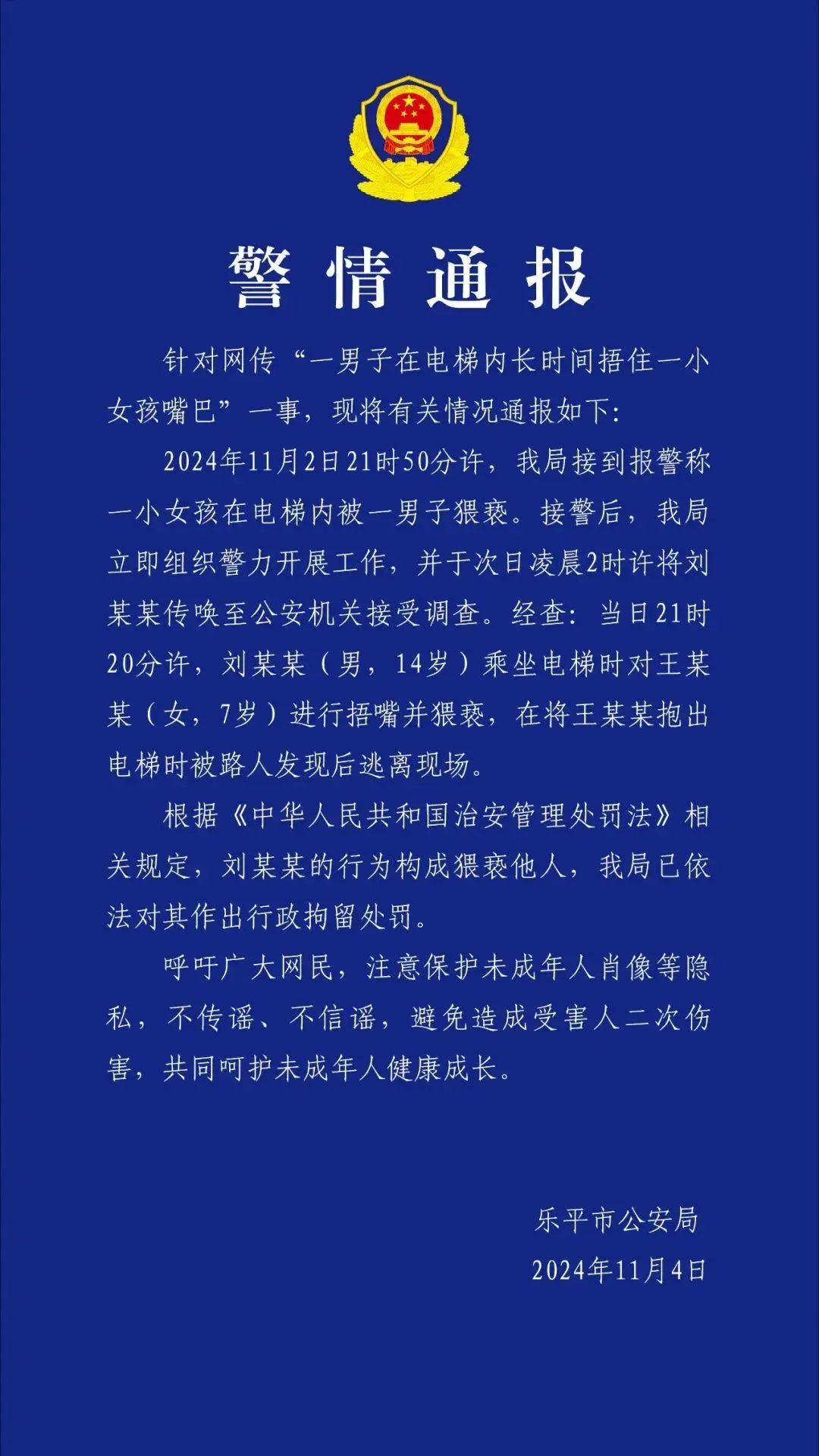

低龄未成年人违法案件数量逐年上升,此次事件中施害者与18岁成年界限尚有较大距离,此类情况并非罕见。据不完全统计,近年来低龄未成年人违法事件每年均呈现一定比例的增长。这一趋势无疑引发了公众的忧虑。同时,这也暴露了当前在这一领域管理上的不足。众多民众对于社会安全表示出担忧,担忧低龄违法现象可能进一步恶化。

众多网民对受害者的遭遇表达了深切的关注,同时,对于施害者年纪轻轻便展现出如此行为,他们感到极度震惊。这一现象对社会正义观念造成了显著冲击。

行政处罚的警示意义

在这起事件中,王某某因违法行为被处以行政拘留。然而,鉴于其未成年身份,根据现行规定,此处罚仅具警示性质,不会导致其丧失人身自由。部分专家认为,这种做法体现了对未成年人成长状况的尊重。从法律角度出发,未成年人的认知和行为能力普遍弱于成年人,因此进行区别对待具有合理性。

然而,众多民众普遍认为此类处罚并未产生实质性影响,对受害者而言可能存在不公。此处罚手段对年轻违法者的震慑作用似乎不足,同时引发了公众对现行低龄未成年人违法处罚措施的广泛质疑。

家庭教育的严重缺失

此次事件揭示了施害者家庭教育上的不足。事件显示,王某某的行为已越过了道德底线,这一现象与家庭环境密切相关。我国法律明确要求家长营造和谐的家庭氛围并接受家庭教育指导。然而,现实中,部分家长在履行这一责任上存在明显不足。例如,某些家庭中父母关系紧张,或对孩子过度宠爱。

据调查数据显示,约三成的青少年问题源于家庭关系的不和谐。在这样的家庭环境中,孩子更容易形成错误的价值观。这类孩子常常缺乏同理心,他们在处理问题时往往走向极端,只关注自己的感受,而忽视了他人的权益。

学校教育的关键作用

14岁左右的青少年正处于义务教育阶段,其中初中教师对学生品德教育的责任尤为重大。一旦学生犯错,甚至触犯法律,学校应当给予足够的关注,并迅速采取管束措施。然而,部分学校对品德教育重视不足,过分强调学业成绩。以某些学校为例,面对学生欺凌同学的行为,学校仅作出简单批评,并未进行深入的教育引导。

若学校能对学生进行全面品德教育,传授他们正确的道德伦理和性别观念等知识,或许可以显著降低未成年人违法行为的数量。在优质教育体系下培养的学生,往往能形成健康、积极的心态。

成年人的意识不足

在日常生活中,众多成年人在察觉未成年人的娱乐行为中往往难以辨识潜在的危险迹象。例如,在类似事件发生之际,许多成年人误将儿童间的嬉戏视为无害,未能洞察施害者的真实意图。此外,在受害者遭受侵害时,他们亦未能及时提供援助。这种认知缺失在社会上颇为常见。

调查结果显示,半数成年人对于儿童间某些异常行为的识别敏感度不高。这一现象可能使得救助或干预儿童不良行为的最佳时机被错过,同时也反映出社会在此领域的宣传教育存在不足。

全方位加强管理引导

针对低龄未成年人违法问题,需采取全面加强管理及引导措施。家庭、学校及社会均需积极参与。家庭需创造良好环境,对孩子进行正确的价值观教育。学校应建立健全的德育教育体系。社会各界亦需加强宣传教育,提升公众的辨识能力。

关于如何最有效地对低龄违法未成年人进行行为纠正,您有何见解?欢迎点赞并分享本文,期待在评论区看到您的讨论。