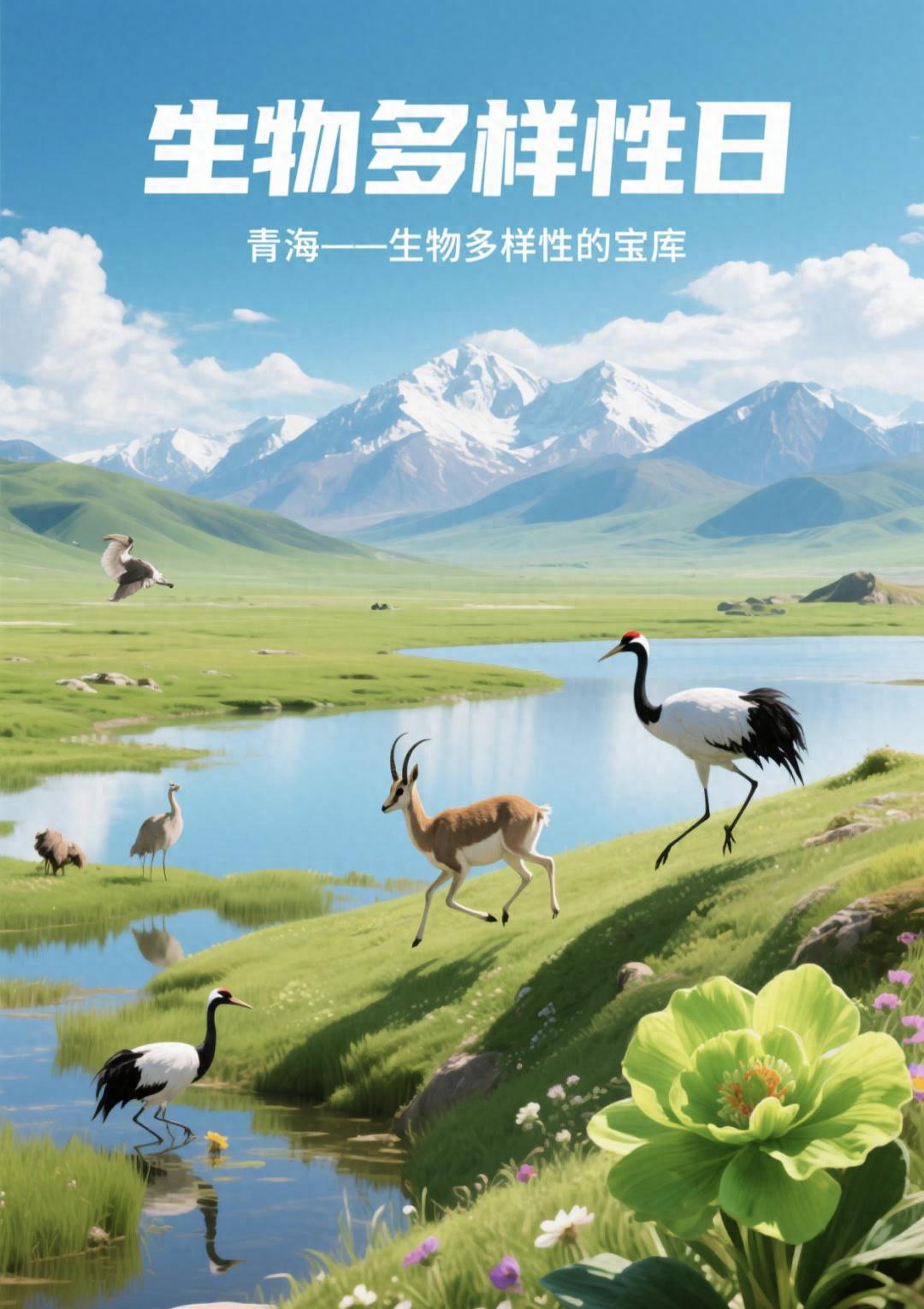

青海高原及三江源地区,国网青海电力员工提供的细致“物业服务”于“生命鸟巢”,构筑了电力推进与生物多样性维护相结合的典范。这一举措背后,究竟蕴含着怎样的故事?

曾经的矛盾关系

过去一段时间,电网与鸟类之间产生了不少难题。在青海的高原地带,以草原为主,缺少高大的树木。在这样的地理条件下,输电杆塔成了鸟类可能栖息的地点。据长期驻扎在玉树地区,负责研究保护动物的山水自然保护中心项目负责人陈熙尔所述,全球范围内,大型猛禽与电网杆塔之间存在着固有的矛盾。尽管如此,当地电网延伸至村庄,虽便利了牧民生活,但鸟类的排泄物和活动导致输电线路频繁跳闸,对电网的稳定性构成了严重威胁。因此,电网工作人员最初采取了安装防鸟刺和驱鸟镜等手段来驱逐鸟类。

当时,工作人员专注于如何使鸟类避开杆塔,以确保电力传输的稳定性。此举至关重要,关乎众多牧民日常用电需求及地区综合发展,电力供应的持续稳定不容丝毫动摇。

理念的巨大转变

经过一段时间的持续,局势开始出现转机。国网青海省电力公司的电网运检人员逐渐认识到,单纯驱逐鸟类并非长久之计。他们创新性地调整了策略,开始深入研究高原鸟类的生活习性、迁徙路径等详细信息。同时,他们结合自身输电运维的实际经验,制定了一套专业且周密的方案。在这套方案中,摒弃了传统的驱鸟、防鸟手段,转而采用吸引、引导鸟类的新理念。这如同在僵局中找到了新的出路,标志着电网与鸟类关系处理步入了一个全新的阶段。

工作人员投入了极大的努力,对各个流程进行了细致的重新审视。每一次调整的背后,都凝聚了他们反复的试验与探索,以及对生物与电力之间关系的深入理解。他们从驱逐者的身份转变为鸟类的欢迎者,这一角色的转变,彰显了思维方式的显著飞跃。

研究过程的艰辛与努力

电网运维检测团队在打造适宜鸟类栖息的“生命鸟巢”项目上投入了极大的热情与精力。国网青海省电力公司的韩生海指出,为了确保鸟类能够享有舒适的居住环境,团队在实践过程中不断探索与学习。他们细致入微,从鸟巢的尺寸、结构设计的合理性以及安全性等方面进行精心设计。每个细节都直接关系到鸟类是否愿意前来栖息,每一次的深思熟虑都是为了在确保电力运输不受干扰的同时,为鸟类打造一个温馨的栖息地。

该过程并非毫无波折。在克服众多技术挑战的同时,还需综合考虑成本和实用性等因素。然而,经过持续不断的努力,最终取得了显著成效。通过观测和统计先前“生命鸟巢”项目,发现这一新型模式不仅可推广,而且具有可复制性,成为保护生物多样性及维护生态平衡的典范。

可观的建设成果

自2016年以来,国网青海省电力公司在三江源地区的努力成效显著。他们共安装了5018个“生命鸟巢”和16个招鹰架。漫步于三江源,不难发现,输电杆塔上已有大鵟一家安家落户。这些鸟类与杆塔和谐共生的画面,构成了一道既独特又温馨的风景线。这一现象不仅表明鸟类找到了新的栖息地,也反映出电网建设与鸟类生存已实现相适应。

如此宏大的建设成就,不仅对鸟类保护起到了积极作用,而且对生态系统的平衡具有极其重要的意义。这一成果彰显了该电力公司在生态保护领域的辛勤努力和显著贡献。同时,这也向其他企业乃至整个社会展示了电力产业与生物保护可以和谐共存,该公司成为了这一理念的践行者和典范。

深远的生态与社会效益

“生命鸟巢”项目显著提升了社会与生态价值。项目在三江源区域设立了云端观鸟站、鸟巢监测系统及在线观测摄像头等关键设备。这些设施极大地方便了鸟类数据的搜集工作。以大鵟为例,借助这些设备,我们获取了关于其繁殖生态的宝贵研究资料。这些资料对全球鸟类繁殖生态学的发展起到了关键的支撑作用。

人类社会在当地的快速发展与生物多样性的维护,如今正并肩前行。牧民们因电网的便利而生活品质提升;同时,诸如大鵟等众多鸟类亦因安全栖息地的增加而得以繁衍。这种和谐共存的现象,在往昔是难以预见的。此类实例引发我们深思:若能在更多领域实现发展与保护的平衡,世界是否会变得更加宜居?

面临的发展与保护挑战

尽管已取得显著成效,然而,发展与保护的挑战依然严峻。社会进步的脚步不能停歇,电力发展亦需持续推进。国家建设亟需稳定的电力供应,青海地区庞大的电力网络亟需不断完善与优化。同时,高原鸟类物种的保护工作亦不容忽视,其繁殖与生存环境亟需进一步优化与拓展。在规划电网进一步发展的过程中,如何确保找到新的平衡点,避免电力建设与鸟类生活之间的冲突,成为亟待解决的问题。这需要各方持续努力。

尊敬的读者们,在审视电力行业进步与鸟类保护之间的矛盾案例时,您有何见解?诚挚邀请您在评论区留下宝贵意见,并对本文进行点赞及转发分享。