中国空间站太空水稻科研取得显著进展,备受关注。这不仅标志着科技探索领域的成就,而且对未来深空探测等领域具有重要意义。该成果亮点纷呈,吸引了众多人士深入探究。

太空水稻的三代成果

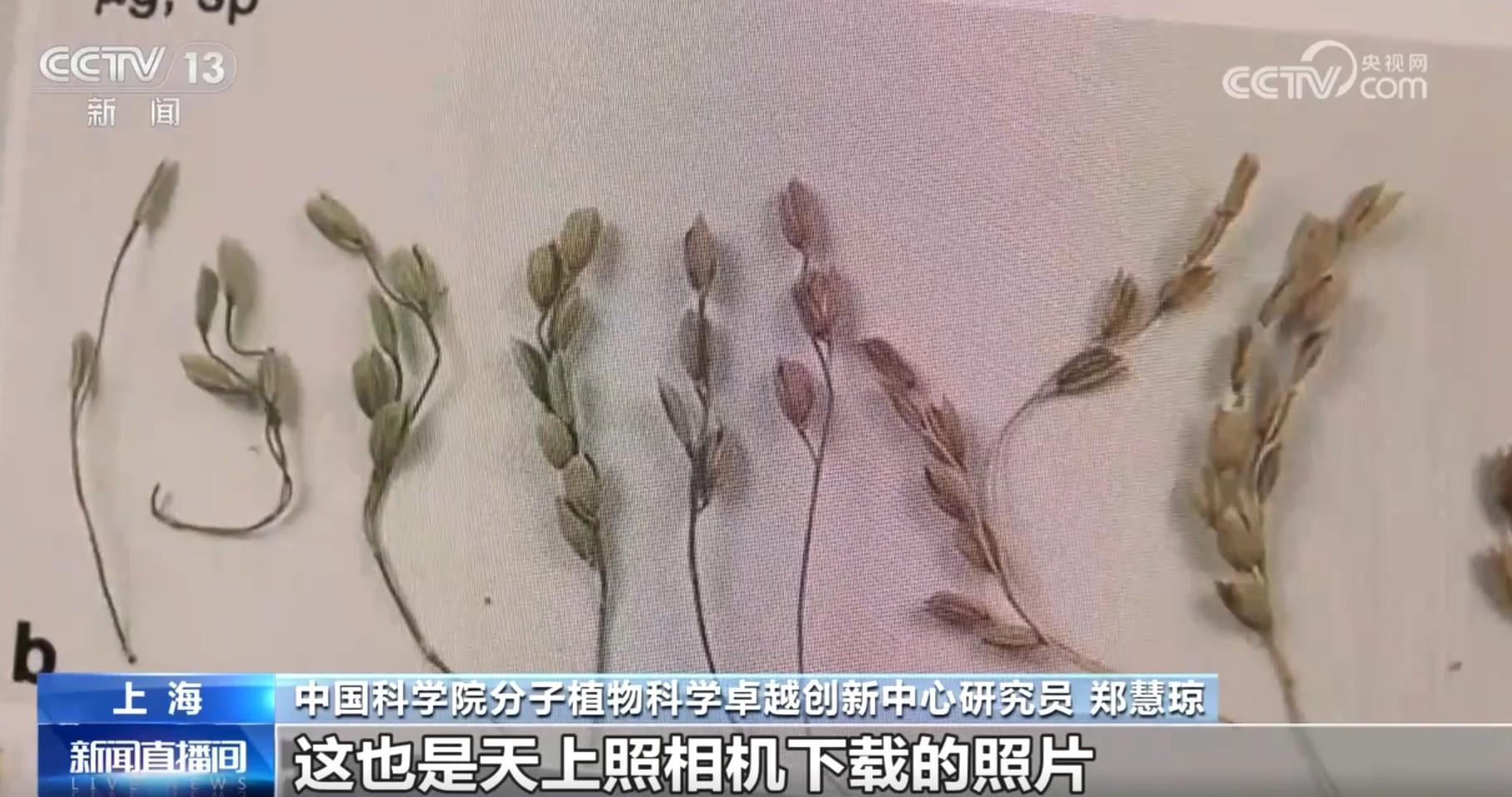

2022年,在神舟十四号乘组执行任务期间,我国成功实施了水稻从种子培育至成熟的全生命周期空间培养实验。实验初期,仅搭载了6粒水稻种子,最终收获了59粒成熟种子,这些种子构成了第一代。在人工气候室中,从第一代种子中选取部分进行繁殖,产生了近1万粒第二代种子。随后,从第二代种子中再次选取部分进行大田繁殖,预计将收获第三代种子。这一成果在我国水稻育种领域具有独特性。不同代际种子的成功产出,清晰展现了太空水稻培育的途径和发展轨迹。

随着代际更迭,科学实验的安排使得种子数量逐渐上升,这一变化为后续的实验和研究提供了稳固的物质基础。同时,这一现象也揭示了现代农业在航天技术支持下所展现出的创新与发展潜力。

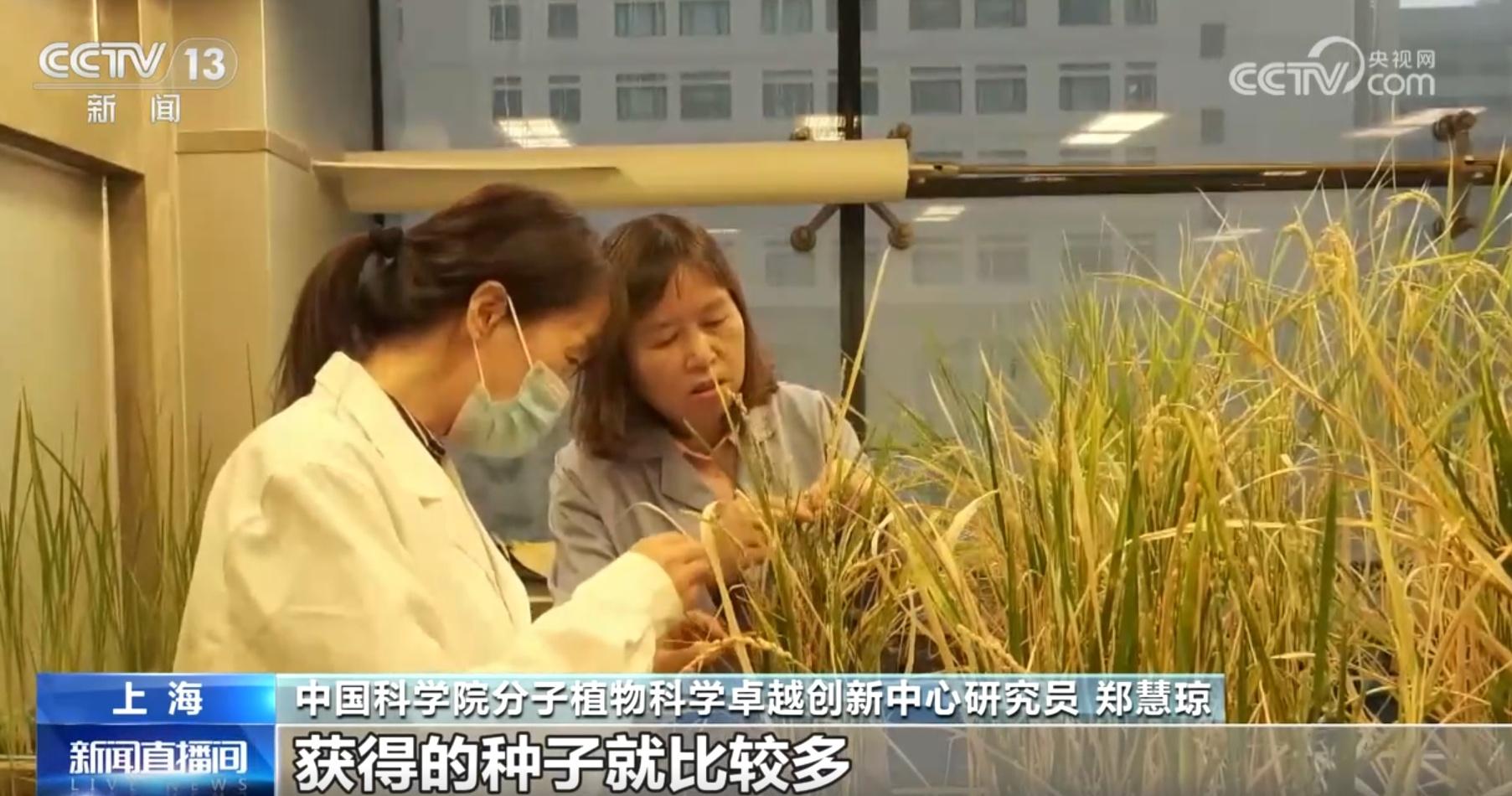

种子的繁殖能力

郑慧琼研究员,中科院专家,强调太空获取的59粒种子价值非凡。这些种子在人工气候室中繁殖,数量增至近万粒。实验数据证实,这些太空种子充满活力,具备繁殖能力。从第一代至第三代种子的繁衍过程,充分证明了其繁殖潜能。即便种子从太空返回地面,历经不同环境变化,仍能健康生长,这一成就标志着太空水稻项目的重要突破。

持续保持这种繁殖能力,使得在太空环境中水稻的繁殖成为可能。这一突破为未来太空粮食生产开启了新的途径,同时也揭示了太空农业发展的光明前景,标志着人类迈向太空居住的重要进展。

太空水稻的新特点

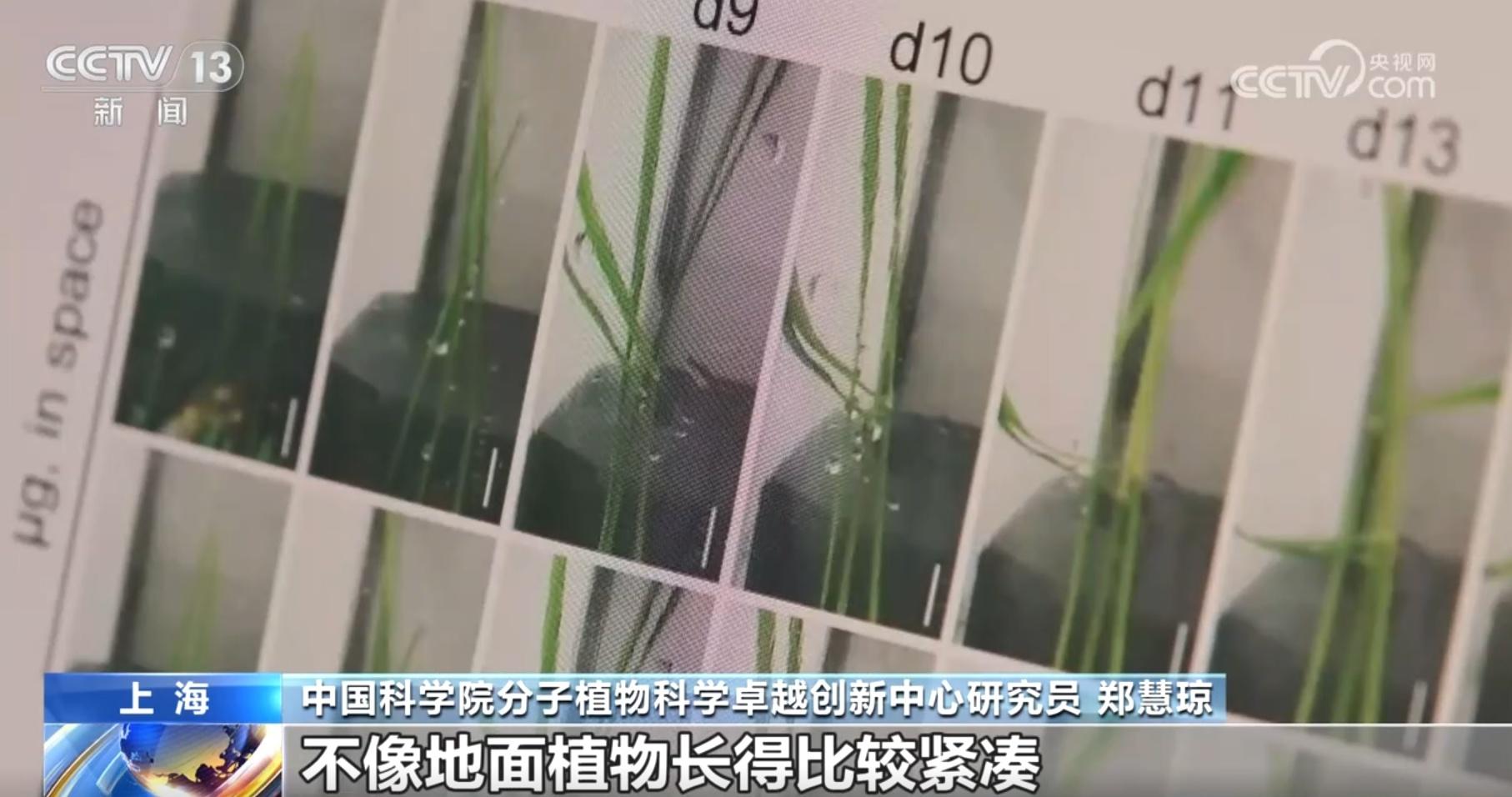

经过深入研究对比,科研人员揭示了太空水稻的多项特性。在微重力空间环境中,水稻种子能够正常胚胎发育,并产生具有活力的后代。与地面种植相比,第二代植株的分蘖数量显著增加。此外,太空水稻在形态和营养成分上均有所改变,其口感可能更为甜美。这些新发现为科学家进一步探究太空环境对作物的影响提供了重要依据。

这些特点的形成可能与分子生物学的深层机制密切相关。探究这些机制,有助于我们在地球上对水稻品种进行更有效的改良。通过研究太空水稻在恶劣环境中的良好适应性,我们可以将其应用于地面水稻品种的改良工作。

关键基因的发现与改造

经过对太空水稻特性的深入研究,科研团队开展了分子生物学的研究工作。他们成功鉴定出若干关键基因,这些基因赋予了太空水稻独特的性状。进一步地,通过分子生物学技术,太空植物可以被改造,例如调整植物的夹角至与地面相同,从而实现高密度种植。这些发现为太空农业的高效发展开辟了新的可能性。

最新基因研究不仅对太空作物种植具有显著价值,同时亦可为地面农业基因改良提供借鉴,有望引发农业种植领域的革命性变化,从而提升粮食产量,有效满足不断攀升的粮食需求。

太空种稻的难度

与地面种植水稻相比,太空环境下的种植难度显著增加。在太空的真空环境中,水稻的种植必须在一个完全封闭的人造环境中进行,对光、气、水等条件均需人工提供保障。由于太空光照与地球上的太阳光存在差异,因此需要筛选或改造水稻品种,使其能够适应人工光源。我国在克服诸多困难后,成功实现了太空种稻,并且收获的种子在地面能够繁殖。

我国航天农业技术成功突破困境,凸显了其强大实力。此举同时揭示我国在太空实验阶段具备周密规划和精准执行的能力,为未来更多太空农业实验积累了宝贵经验。

太空水稻对深空探测的意义

水稻为全球约半数人口提供生计,其在太空中的成功栽培对于深空探测领域具有深远影响。此举有可能成为深空探测任务中宇航员饮食保障的关键。面对地球资源的有限性,太空农业的进步可能成为开启宇宙探索新篇章的关键钥匙。

关于太空水稻种植的突破,是否将推动人类向深空探索的步伐?我们期待读者对此话题给予关注、点赞、分享,并积极参与讨论。