在文化研究领域,掌故研究各具特色,不同的研究方法和研究者之间的分歧与碰撞,以及新型研究手段的涌现,均构成了当前关注的焦点。

掌故研究者的交往基础

宋希於与作者在朋辈群体中均致力于掌故研究,双方交流密切。这种频繁的互动,源自于对掌故领域共同的热爱与探索精神。在研究过程中,他们或基于亲身经历和所见所闻进行创作,或对轶事进行考证和排列。此类研究者的交流,为掌故学带来了新的生机。

在掌故研究领域,此类交流并非孤立现象。研究同仁间的互动交流,有助于加深对多样化研究方法的认知。这种深化理解进而促进了掌故研究领域的整体进步。

掌故的两种研究类型

掌故研究主要分为两大类。一类是源自亲身经历、亲眼所见和亲耳所闻的,此类作品多以随笔和札记的形式呈现,文字风格明快流畅。郑逸梅的作品便属于这一类型。另一类是对轶事进行考证和排列,采用客观的视角,类似于考据文章,徐一士和高伯雨的研究路径即属于此类。

各类研究各有其适用场景。例如,随笔形式的掌故因其易读性而广受欢迎,能够生动地呈现历史细节。相对而言,考据型掌故在真实性和严谨性方面更具优势。学者们会根据个人的研究目标和偏好,挑选适合自己需求的研究类型。

对郑逸梅作品的争议看法

关于郑逸梅的著作《艺林散叶》,存在不同的观点。宋希於指出,郑逸梅的文本存在抄袭和剽窃的问题,并有意撰写相关考源文章。然而,作者本人由于早年对《艺林散叶》的喜爱,持有截然不同的看法。

在掌故学领域,对抄撮剿袭的判断相对复杂。抄掇在传统上被视为一种学术行为,而从创作的视角来看,恰当的蹈袭甚至可以被视为一种创作方式。

掌故与经典的类比

《艺林散叶》与《世说新语》在作者眼中有着相似之处。它们都具备简洁生动、内容丰富的特点,同时带有传闻轶事和拼凑成篇的痕迹。刘义庆所著的《世说》在创作过程中,依赖刘孝标的注释来补充、考证和纠正错误。同样,郑逸梅的《艺林散叶》也可由宋希於进行类似的考证工作。

此类类比有助于我们更深刻地把握掌故作品的本质。无论是古代还是现代的掌故,都需在原有基础上进行深入的挖掘与考证,以确保其准确性与完整的文化价值。

正误考证中的经验教训

经过多年深入考证,宋希於搜集到具有说服力的证据,证实了“范其时”人物的身份为梁式,并纠正了作者及黄君的先前错误。此发现揭示了作者在知识背景限制下,难以进行细致严谨的考证的不足之处。

此类案例向掌故研究领域发出了警示。研究者们普遍存在知识局限,若要得出精确结论,必须进行详尽的资料搜集与核实。未来对历史中人物的考证工作亦不容忽视,必须严谨对待。

e考据在掌故研究里的应用

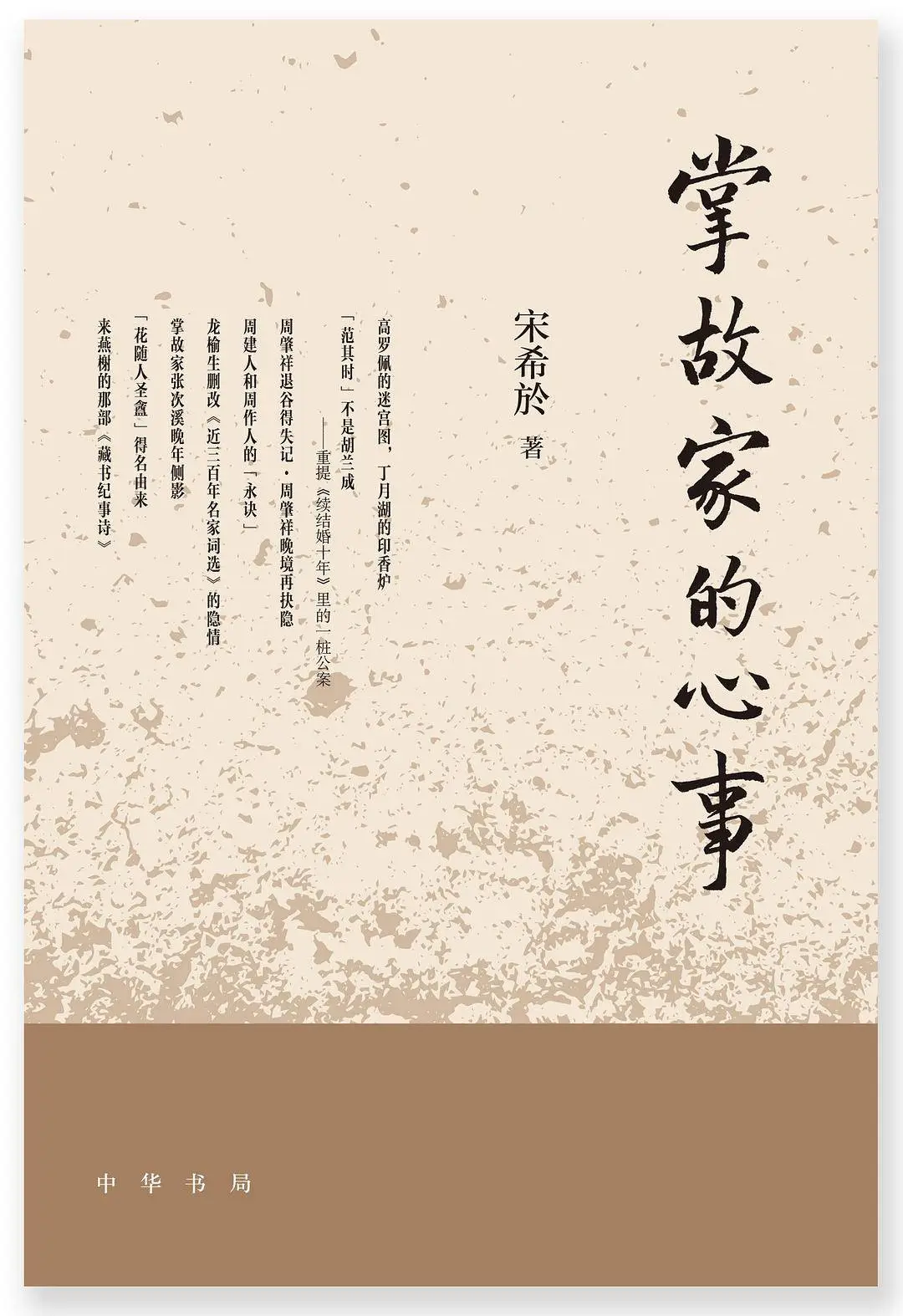

在互联网时代,“e考据”技术逐渐被引入历史与文学研究领域。艾君在其文史作品中展现了“e考据”的应用成果,而宋希於则将“e考据”应用于掌故研究,创造了“e掌故”这一新概念,其研究成果收录在《掌故家的心事》一书中。

掌故学研究正积极适应时代进步的需求。其中,“e掌故”有望成为该领域未来研究的创新趋势,这将大大提升对民国报刊的深入研究效率。

关于“e掌故”是否将全面引领掌故研究的未来,众说纷纭。我们诚挚邀请各位读者点赞、转发,并在评论区分享您的观点。