在医疗行业,脑胶质瘤的确诊面临挑战,特别是对超早期低级别胶质瘤的准确区分尤为困难,这一难题引起了广泛关注。齐鲁医院的研究取得了创新性进展,其意义不容忽视。

定义超早期低级别胶质瘤

超早期低级别胶质瘤在以往并未获得明确的名称。这一名称的诞生源于临床实践中的实际需求。该团队将其界定为一种仅在金标准PCR扩增后才能检测到的低级别胶质瘤,且在常规检测手段中无法诊断或检出,尤其是存在IDH突变的情况。这一概念的提出,为后续的研究和临床诊断提供了清晰的指导方向。研究团队通过分析大量临床病例,确立了这一概念的定义。对于患者而言,这代表了一线希望,有助于实现那些易被误诊患者的精准诊断。

诊断的重要意义

手术过程中,精确区分低级别胶质瘤与相似病变至关重要。若误将其诊断为“胶质增生或炎症性改变”,将影响手术决策。此类误诊可能引发切除范围错误等问题。超过90%的低级别胶质瘤存在IDH突变,而正常脑组织则不存在。这一数据表明,检测IDH突变对诊断有益。若能在超早期将分子诊断窗口提前,将显著提升确诊率。此举有助于医生更准确判断病情,从而为患者提供更适宜的治疗方案。

传统诊断的难点

面对这种新型肿瘤,传统检测手段显得力不从心。超早期低级别胶质瘤的IDH阳性率和突变丰度极低,导致传统的免疫组化技术以及相对先进的二代测序技术都难以捕捉到其存在。在手术过程中,快速区分该肿瘤与神经胶质细胞增生或炎症改变尤为困难。这一现状使得临床工作者在诊断此类病变时面临巨大挑战,误诊率也随之上升。

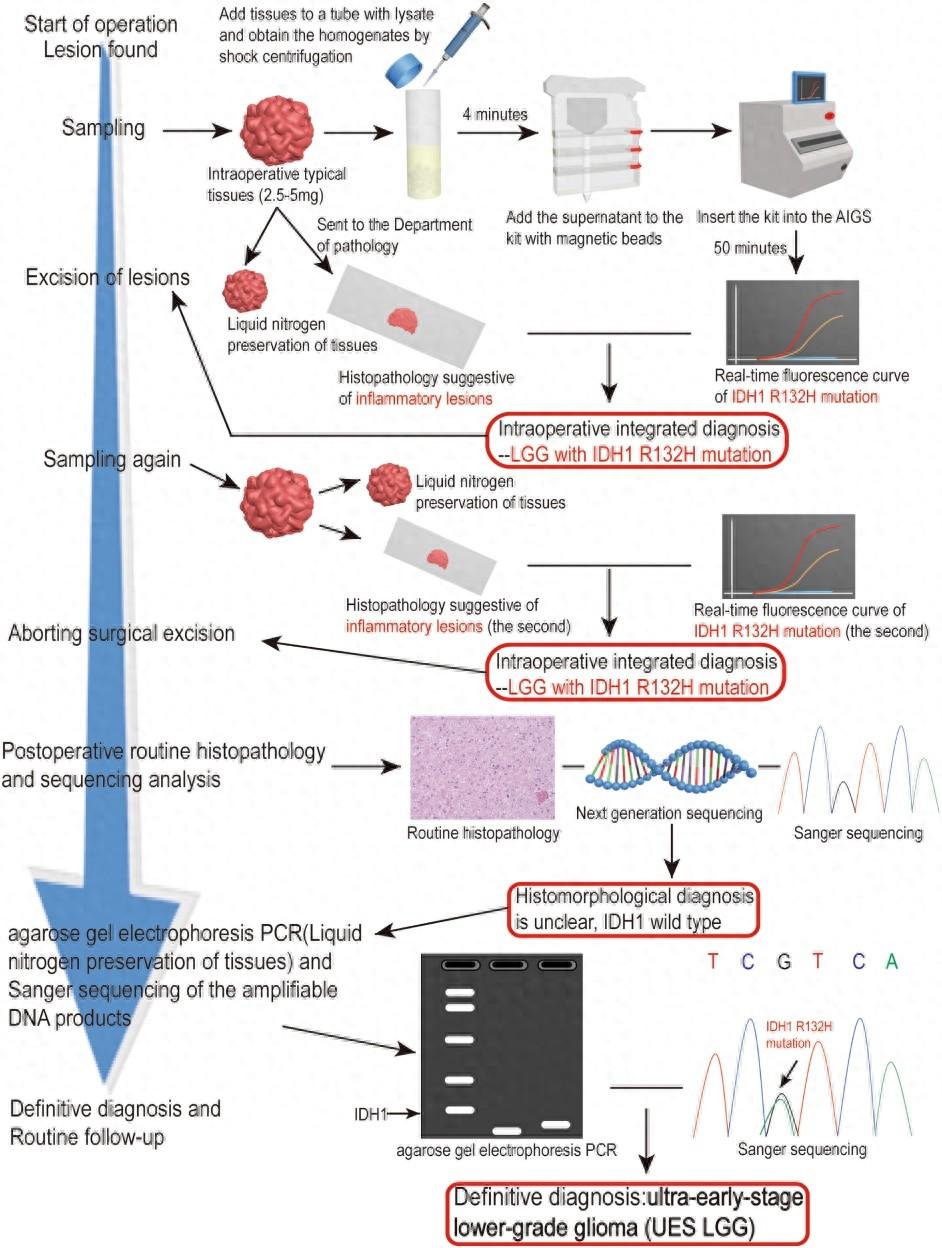

李刚薛皓教授团队成功研发了一种基于金标准PCR的术中床旁快速分子检测技术。该技术作为应对挑战的关键创新,具有显著意义。在他们的研究中,他们纳入了13例术中组织病理学诊断困难病例和35例已明确诊断的低级别胶质瘤病例进行对比分析。分析结果显示,不同病例的突变丰度呈现出显著差异。

为确保检测结果的精确性,研究团队开展了广泛的分析研究。通过对IDH+样本实施梯度稀释,他们得出了关键性结论。在样本浓度为125个拷贝/微升时,检测的准确性达到了80%。而在浓度提升至250个拷贝/微升时,检测的准确率则完美达到了100%。这一清晰界定的检测浓度阈值区间,构成了该研究的关键成果。同时,它也为临床实践提供了明确的操作指导。

该团队利用该技术,在疑似胶质细胞增生的炎症病例中,成功辨识出低级别脑胶质瘤患者。此技术在设定的有效阈值内,对IDH突变进行了精确判断。同时,确定了“超早期低级别胶质瘤”的检测阈值下限为每微升250个拷贝。这一突破显著提升了术中早期低级别胶质瘤的确诊率,为手术者提供了实施更精确手术方案的有效工具。此举有助于缓解当前临床难题,意味着更多患者能够获得更为有效的治疗。

齐鲁医院李刚、薛皓教授团队的研究成果引人瞩目。这一突破性进展,您是否看好其能在短时间内推广至众多医院?我们期待广大同仁的积极互动,点赞、转发、留言,共同探讨。