近期,台北地检署对京华城案件的侦查引起了广泛关注。该署提出对前台北市长柯文哲的延押请求,此举措颇具争议。案件涉及多项罪名,吸引了众多公众的目光。

柯文哲被涉罪名情况

台北地检署指控柯文哲涉嫌违反“贪污治罪条例”,包括职务收贿和主管监督事务图利等罪行。这些指控非同小可,若任何一项罪名成立,都将对柯文哲造成极其严重的后果。在城市的治理架构中,市长的廉洁性扮演着至关重要的角色。柯文哲作为台北市的前任市长,面对这些指控,台北市民心中充满了疑问,社会舆论亦出现了较大的波澜。据台北地检署透露,案件情况复杂,涉及的多名证人和共犯对案件的发展趋势具有决定性影响。

台北地检署强调,存在串通共犯或证人的情况令人担忧。一旦此类事件发生,将严重破坏司法程序的公正性,使得案件难以实现公正审判。

案件前期进展

今年9月5日,柯文哲羁押禁见声请已获批准。随着羁押期限临近,10月25日,检察官向台北地方法院提出延押柯文哲的申请。台北地检署在申请中详细说明了案件复杂性及柯文哲可能对调查造成的阻碍。此案件的时间节点至关重要,体现了调查、羁押、声请延押等司法程序步骤的有序进行。

台北地检署正在评估多种可能对案件审判公正性产生影响的因素。例如,本案关键人物许芷瑜目前仍身处境外。另外,市长任期的旧部及相关证人也尚未被传唤至案,这些情况都显示出案件中尚存众多问题亟待解决。

延押庭的首次安排与推迟

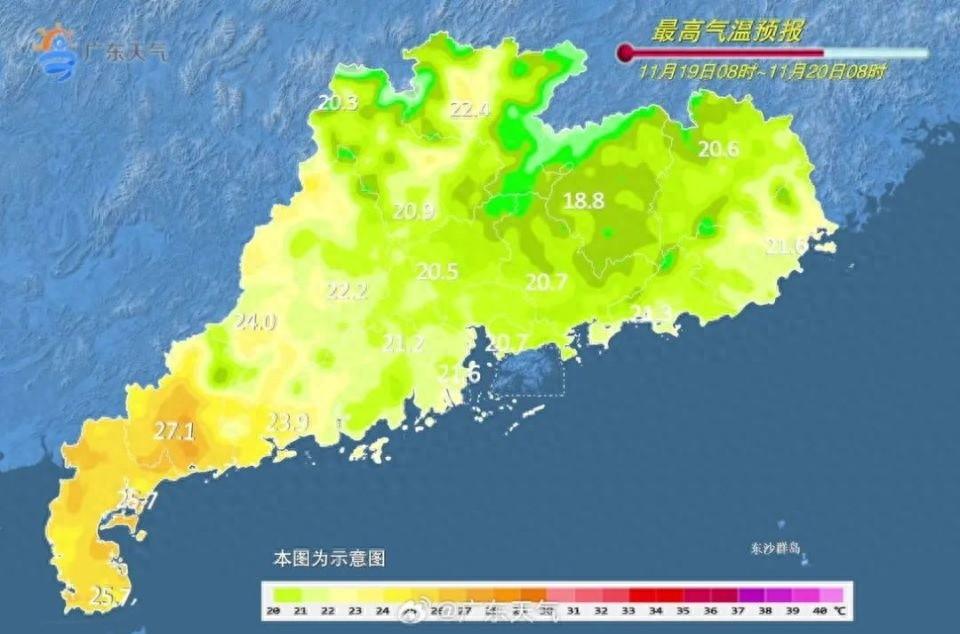

台北地方法院在受理相关案件后,原定于10月31日下午2时举行延押庭。但意外的是,台风“康妮”突然来袭,台北市政府随即宣布全市停工停课。在综合考量各种因素后,延押庭不得不暂时推迟。此类自然灾害对司法程序的延误并不少见,但鉴于该案件备受关注,任何变动都难以逃过外界的关注。

台风的袭击属于自然不可抗力事件,对城市公共服务及司法行政工作造成了显著影响。台北市司法机构不得不调整案件审理日程,以适应市民生活的正常秩序。这一现象反映出司法流程并非独立运作,而是与社会环境紧密相连。

再次开庭的情况

台北市已于11月1日宣布恢复正常工作与学习秩序,因此台北地方法院对庭审进行了重新调度。今日上午9时30分,柯文哲被带至台北地方法院,于第四法庭展开审理。柯文哲抵达法院时,现场吸引了众多目光。他下车时双手被铐,在法警的严密监控下迅速步入法庭。整个审理过程气氛庄重,充分体现了司法程序的规范与严谨。

柯文哲当前的情形被视为案件进展的显著标志。其双手被铐,步入法庭的一幕,在公众心中激起了强烈反响。一方面,公众密切关注柯文哲自身的法律处境;另一方面,他们更迫切地想要了解案件背后的真相,以及司法体系是否能够做到公正审判。

法院开庭前准备情况

10月29日,台北地方法院对柯文哲的延押案举行了限制阅卷庭。此举旨在提前整理案件核心内容,确保审判过程的高效与有序。在庭上,检方与柯文哲律师团成员郑深元、萧奕弘、陆正义就讨论方式、范围和内容进行了交流。这一步骤对于司法审判至关重要,检方与辩方均需通过此类沟通明确各自论据,为开庭做好充分准备。

此流程充分展现了司法公正的原则,确保了双方在审判前信息交流的平等性,有效防止了因信息不对称造成审判过程及结果的不公现象。

公众与司法关注焦点

台北地检署指出,尽管柯文哲已不再担任公职,但他在一定程度上仍保持实质影响力,因此对其实施羁押是必要的,以防止其干扰案件进展。检察官考虑到,若不延长羁押期限,案件可能会变得模糊不清,增加追诉难度。这是司法界关注的重点之一。从公众视角来看,民众同样关注案件在如此复杂情况下能否还原真相。柯文哲在台北任职期间,其影响力不容忽视,他的案件对台北社会秩序和民众对权力的信任均可能产生潜在影响。

面对诸多繁杂的因素,台北地方法院将作出何种裁决?敬请读者于评论区发表见解,同时欢迎点赞及转发本篇文章。