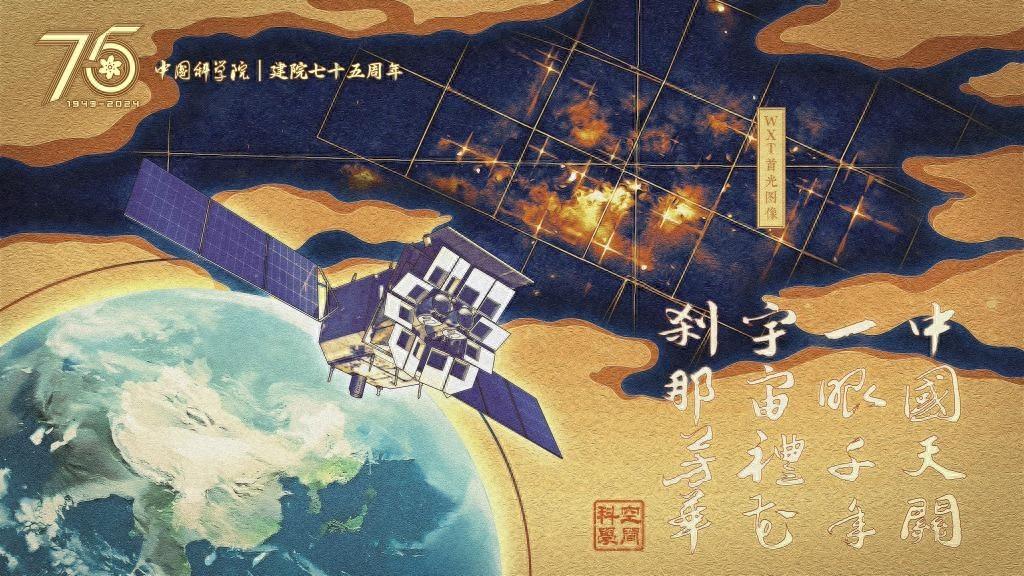

31日,我国“天关”卫星的首批科研成果正式对外公布,并已向国家天文台等科研用户进行了在轨数据交付。同时,卫星的命名也同步对外公布,这一事件具有显著的重要性和时效性。

卫星发射及主要成果

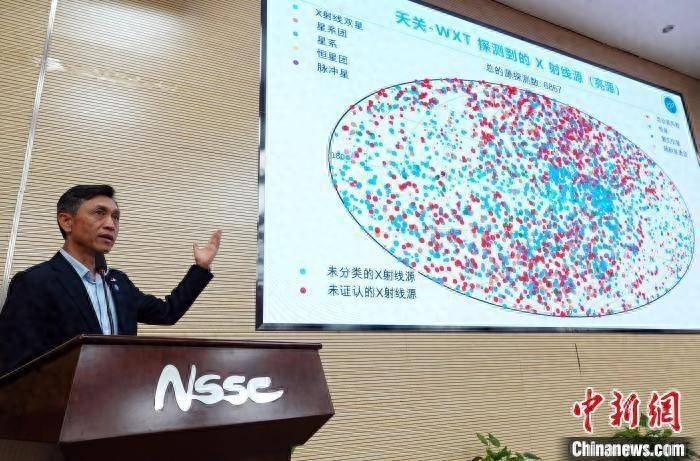

2024年1月9日,“天关”卫星成功发射升空。截至目前,已成功探测到60例暂现天体等关键成果,其中包括首次获取的全天X射线天图。这些重要成果标志着X射线时域天文研究迈入了一个新的历史阶段。2024年4月8日,卫星再次发现了暂现天体及爆发事件,这些新发现对天文学研究具有极其重要的意义。

截止至2024年9月,共发现上千个暂现天体候选者以及超过480个恒星耀发事件,同时观测到众多已知天体的爆发现象。此外,还向全球天文学界发布了100余条天文警报,以指导后续观测工作,所取得的成绩显著。

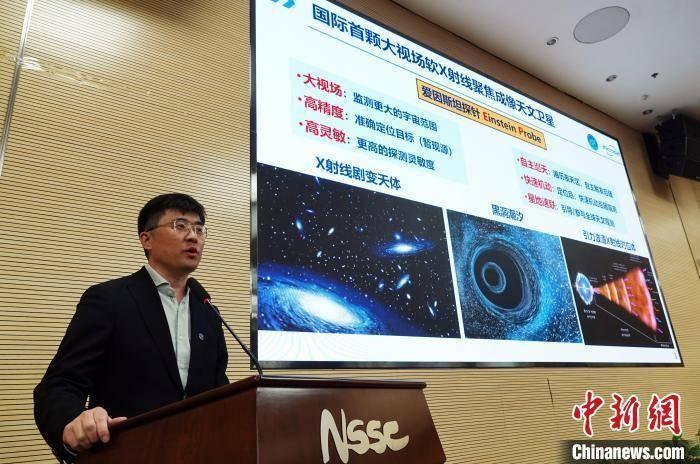

卫星的能力与表现

卫星搭载了两种望远镜。经过半年的在轨测试,这些望远镜表现出卓越的性能,远超预期。它们能够探测多种短暂存在的天体,并捕捉到新型暂现源。与同类国际设备相比,其探测灵敏度和空间分辨率提升了至少一个数量级。这一显著优势有助于对宇宙天体的细致和精确探测,从而在时域天文学研究领域发挥更重要的作用。

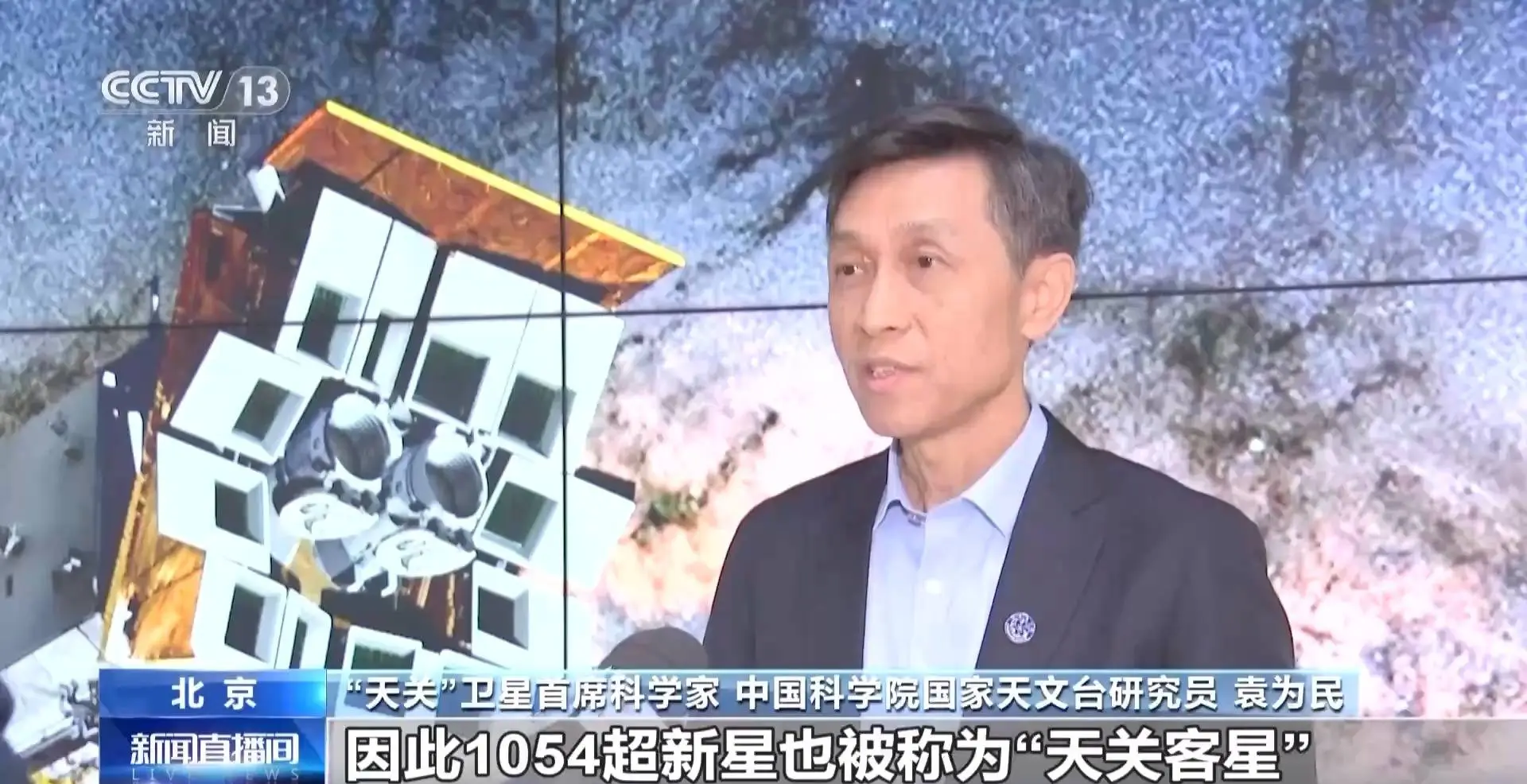

卫星命名渊源

“天关”卫星的命名源自于北宋时期1054年发生的“天关客星”超新星爆发事件。这一事件是人类历史上至关重要的天文现象,被誉为“中国新星”。其残留物质最终形成了蟹状星云,被收录在《梅西耶星表》中,成为编号为1的天体。采用“天关”作为卫星名称,彰显了中国在超新星爆发观测领域的悠久历史,以及对世界天文学的杰出贡献。

项目合作情况

中国科学院牵头实施了“天关”卫星项目。该项目得到了欧洲空间局、德国马普地外物理研究所以及法国国家空间研究中心的共同参与。这种跨国合作模式有助于汇聚全球资源和人才,促进卫星研制中不同理念与技术的交流,从而在一定程度上推动了航天技术与天文学领域的进步。

与中国空间科学卫星系列联系

中国科学院于2011年启动的空间科学先导专项中,该卫星是其重要成果之一。在此之前,我国已成功发射了“悟空”和“墨子”等卫星。这一系列卫星的发射,极大地推动了中国空间科学迈向创新发展的高速轨道。“天关”卫星作为该系列的关键成员,其成果对于我国空间科学卫星体系的进一步完善发挥了积极作用。

对天文学界的影响

“天关”卫星的成果对中国天文学领域具有深远影响,使我国在时域天文学领域抢占先机。该卫星发送的天文警报,能够指导地面及空间设备进行后续观测,对国际天文界具有重要意义。其观测数据有助于深入探究宇宙天体的活动规律,进而推动全球天文学的发展。

在天文学研究领域,“天关”卫星已成功迈出了重要步伐。关于“天关”卫星在探寻新天体方面可能带来的新发现,各界观点各异。我们诚挚邀请大家积极参与讨论,发表见解,并给予点赞与分享。