第三次全国时间利用调查虽看似边缘,实则紧密关联民众福祉。调查将呈现哪些新趋势?如何确保数据的真实性?这些数据将如何反映民众生活的变化?后续数据又将如何被深入挖掘和应用?这些问题均值得关注与深入研究。

调查新变化

本次调查在多个维度进行了改进。前两次调查分别于2008年和2018年进行,而此次为第三次调查,现已进行相应调整。调整主要针对调查范围和对象。在调查对象方面,年龄范围被扩大至6周岁及以上的常住人口,并新增了6至14周岁这一年龄段,从而扩大了调查的覆盖范围。这一调整有助于更精确地反映出居民在学习与培训方面所投入的时间。此外,调查将居民一天的活动划分为6个主要活动领域和13个主要活动大类,使得调查结果更加细致和科学。

第三次全国时间利用调查引入了新的调查方法。在全国范围内广泛运用信息化工具,通过统一的采集处理软件,主要推广使用手机小程序进行自主数据填报。这一举措极大地简化了调查对象的填报流程,相比以往的方法,效率更高,操作更便捷。

数据质量保障

数据质量是调查的关键要素。在第三次全国时间利用调查中,全面保障数据质量得到高度重视。各级统计调查机构协同作战,同步进行审核和验收。调查过程中一旦发现疑问,迅速回溯核实并进行修改。此举措旨在最大限度地降低调查对象的记忆偏差。通过这些措施,确保了调查工作从始至终的有序性和规范性。最终获取的数据真实可信,为后续各项工作的开展奠定了坚实基础。

民生福祉变化

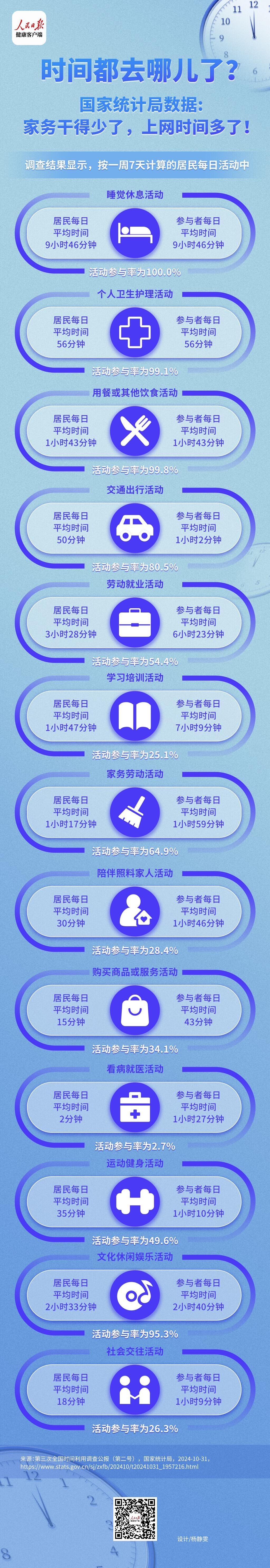

时间利用调查是衡量居民生活质量、评估民生福祉改善状况的重要工具。在我国,随着经济社会的高速发展,居民日常活动的时间分配发生了显著变化。例如,在购物或消费服务方面,参与者平均每日花费的时间为43分钟,较2018年缩短了37分钟。此外,在运动健身领域,居民参与率上升至49.6%,比2018年增加了18.7个百分点。

我国数字化和信息化水平的稳步提升,使得民众生活与互联网的联系日益紧密。互联网使用时间的延长和参与度的提升,共同揭示了居民生活品质持续提升的趋势,以及生产和生活方式的显著转变。

深入开发数据

调查公报现已公布。未来,我们将开展更深入的数据开发利用工作。这包括全国及各地区的汇总数据,预计将通过《中国时间利用调查年鉴》等资料对外发布。这些数据的公开,将有助于各行业从多个角度研究居民时间利用现状。

课题研究工作的开展是既定计划中的重要环节。此举旨在对我国民众的时间使用习惯及活动特点进行细致的深度分析。研究结果将为社会进步和政策制定提供有力的数据支持。

调查对象全面性意义重大

将调查范围扩展至6岁及以上年龄段具有重要意义。在当代社会,6至14岁年龄段的人群已参与多种活动。将此年龄段纳入调查,有助于全面掌握不同年龄层次的活动模式。以学习培训时间为例,若缺乏这一年龄段的数据,将无法全面了解居民在教育提升方面的投入情况。这对于评估社会整体发展潜力以及教育对不同年龄段的影响至关重要。

不同年龄段的人群在社会活动模式及时间分配上存在显著差异,一个全面的调研样本能够全面展现社会民众的生活状况。这有助于对社会政策进行调整,以满足不同年龄段人群的需求。

调查方式革新的好处

信息化手段的运用,如手机小程序自主填报,与现代社会的发展趋势相契合。在当下,智能手机普及率极高,此类方式极大地便利了调查参与者。相较以往,人们无需再面对繁琐的纸质表格或线下调查流程。

该创新举措有助于提升调查对象的参与热情。操作便捷性增强后,更多人乐于投入时间,详实填写个人信息。此举亦有助于调查机构降低人力、物力成本。因此,机构能够将更多资源集中于数据后续处理与分析环节。

本次调查揭示了我国社会的持续发展和进步态势。关于即将进行的下一次时间利用调查,您认为会在哪些领域实现创新?欢迎各位积极留言并点赞、转发本文。