脊髓损伤的治疗手段一直受限,导致众多患者承受着巨大的痛苦。近期,程黎明领衔的研究团队揭示了小胶质细胞在脊髓损伤修复中可能发挥的关键作用。这一突破性发现为脊髓损伤患者带来了新的治疗曙光,无疑是医学研究领域的重大突破。

程黎明团队展开研究背景

脊髓损伤对医学界而言是一项重大难题。此类损伤往往引发中枢神经系统的多方面长期损伤,涉及感觉、运动及自主神经功能等多个领域。截至目前,尚无明确的治疗方案。其复杂的病理机制仍处于未知状态,宛如一个深不可测的“黑箱”。众多研究证实,通过改善损伤区域的微环境,促进神经再生与功能重塑是治疗的关键。然而,对于脊髓损伤后损伤微环境的了解仍十分有限。正是在这样的背景下,程黎明团队着手进行他们的研究工作。

该研究是在“脊柱脊髓损伤再生修复”教育部重点实验室的框架下进行的,同时得到了国家重点研发计划和国家自然科学基金国际(地区)合作项目的资金援助。这些资助为研究提供了强有力的支持。

脊髓修复研究重点的转变

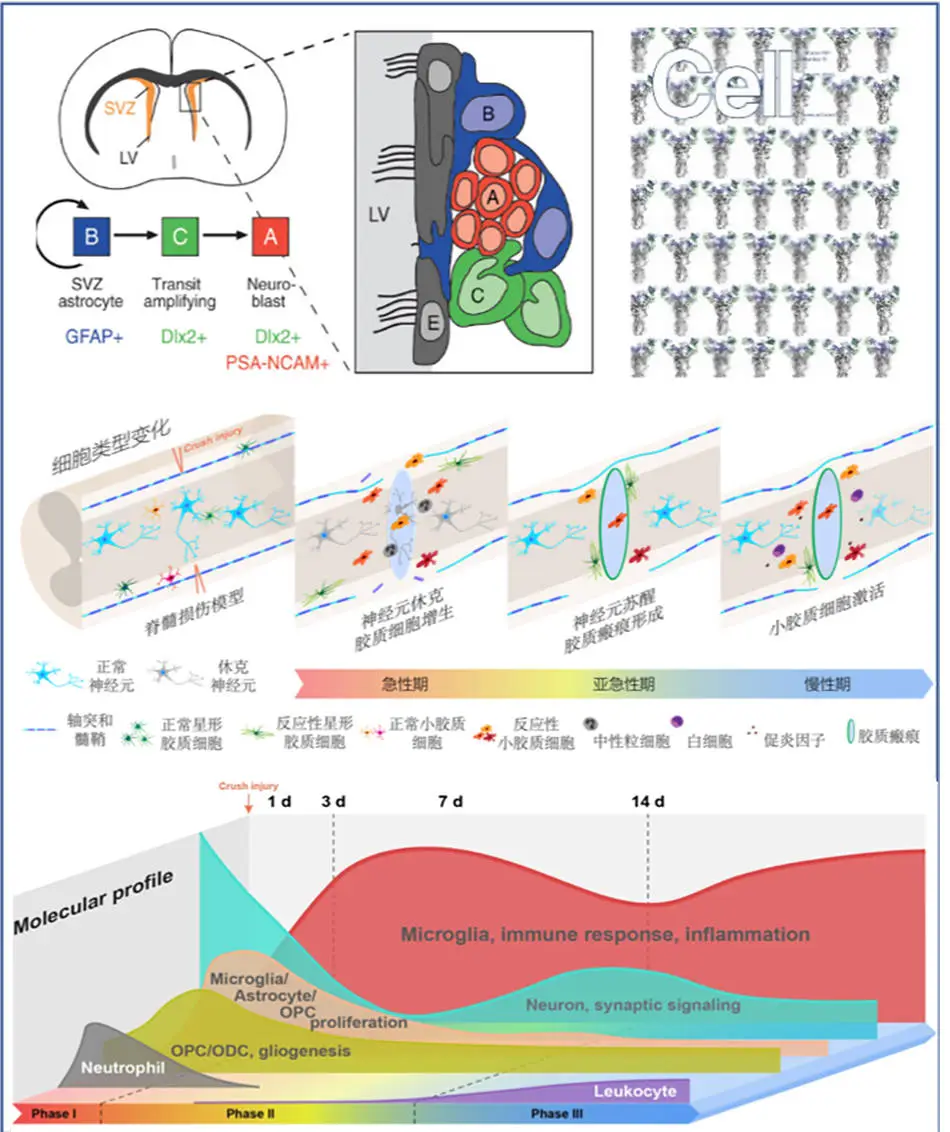

近期的研究进展表明,脊髓损伤修复领域的研究正朝着新的方向迈进,其中中间神经元的研究备受瞩目。这类神经元具备成为连接近端与远端神经元的桥梁的潜力,同时对于构建新的神经环路具有积极作用。中间神经元的来源十分丰富,包括脊髓原始中间神经元、移植的干细胞,以及由内源性神经干细胞分化而来的神经元、星形胶质细胞和少突胶质细胞等。这一重要发现使得中间神经元在研究领域成为焦点。

此次变革意义非凡,其关键在于为脊髓损伤修复这一难题提供了全新的思考方向。科学家们正以中间神经元为核心,积极探索脊髓损伤的修复途径。这一研究进展显著推动了脊髓损伤修复领域的发展趋势。

细胞类型分子病理动态变化

研究数据显示,脊髓组织主要由神经元、小胶质细胞、星形胶质细胞和内皮细胞构成,这些细胞在分子层面上呈现出动态的病理变化。进一步分析表明,在未受损的脊髓中,小胶质细胞和星形胶质细胞已分化出多种亚型。然而,当脊髓遭受损伤时,这些亚型会迅速出现表型的变化。

在上述的动态演变过程中,小胶质细胞表现出了其独特的转变特点。相比之下,其他细胞类型在经历了一系列变化后,普遍能够恢复至未受损的初始状态。然而,小胶质细胞却呈现出截然不同的状况。它们似乎持续进入新的转录状态,进而导致脊髓免疫微环境发生更为持久的变化。

小胶质细胞成新靶点的可能

程黎明团队的研究发现,小胶质细胞在特定环境下展现出特定的行为模式。这一发现使研究者推测,小胶质细胞可能成为脊髓损伤修复研究的新热点。在脊髓损伤修复过程中,小胶质细胞展现出其独特的特性。这些特性能够调节并干预脊髓的免疫微环境,进而有助于促进脊髓损伤的愈合进程。

一旦确认小胶质细胞成为治疗的新目标,将为脊髓损伤的修复研究开辟一条全新的道路。这一重大发现将促使药物研发和治疗创新研究集中于一个全新的领域。

团队提出的脊髓修复策略

在上述研究的基础上,该研究团队提出了一种针对脊髓修复的创新策略。他们计划采用一种特定材料,以激活TGFBR2靶点,并实现神经干细胞与小胶质细胞的协同作用。这种材料LDH本身具有促进神经再生的特性。为了提升其效果,研究团队对其进行了优化和改良。

经过改良的LDH-NT3材料在脊髓损伤修复的动物实验中显示出显著的成效。其修复性能明显优于传统的LDH材料。这一突破性进展标志着向临床应用领域迈进的关键步伐。若后续的研究和试验持续取得预期成效,该材料应用于人类患者的治疗将指日可待。

参与的干细胞临床试验项目

程黎明主管的干细胞临床试验项目,专注于脊髓损伤患者的人源性神经干细胞移植治疗的安全性及初步有效性评估,已获得国家卫生健康委员会的正式批准。特别值得注意的是,这是国家卫健委在文件完成阶段批准的唯一此类研究项目。研究团队自始至终参与了整个项目的实施。该研究直接关系到脊髓损伤患者的康复前景,对探索人源性神经干细胞移植治疗脊髓损伤的实际应用潜力具有重大意义。

脊髓损伤对人类健康构成了长期挑战。程黎明团队近期实现了重大突破,其研究成果何时能转化为实际治疗方案,这一点备受关注。广大读者对此表示期待,并纷纷点赞、分享,同时,在评论区中,大家就这一话题展开了热烈的讨论。