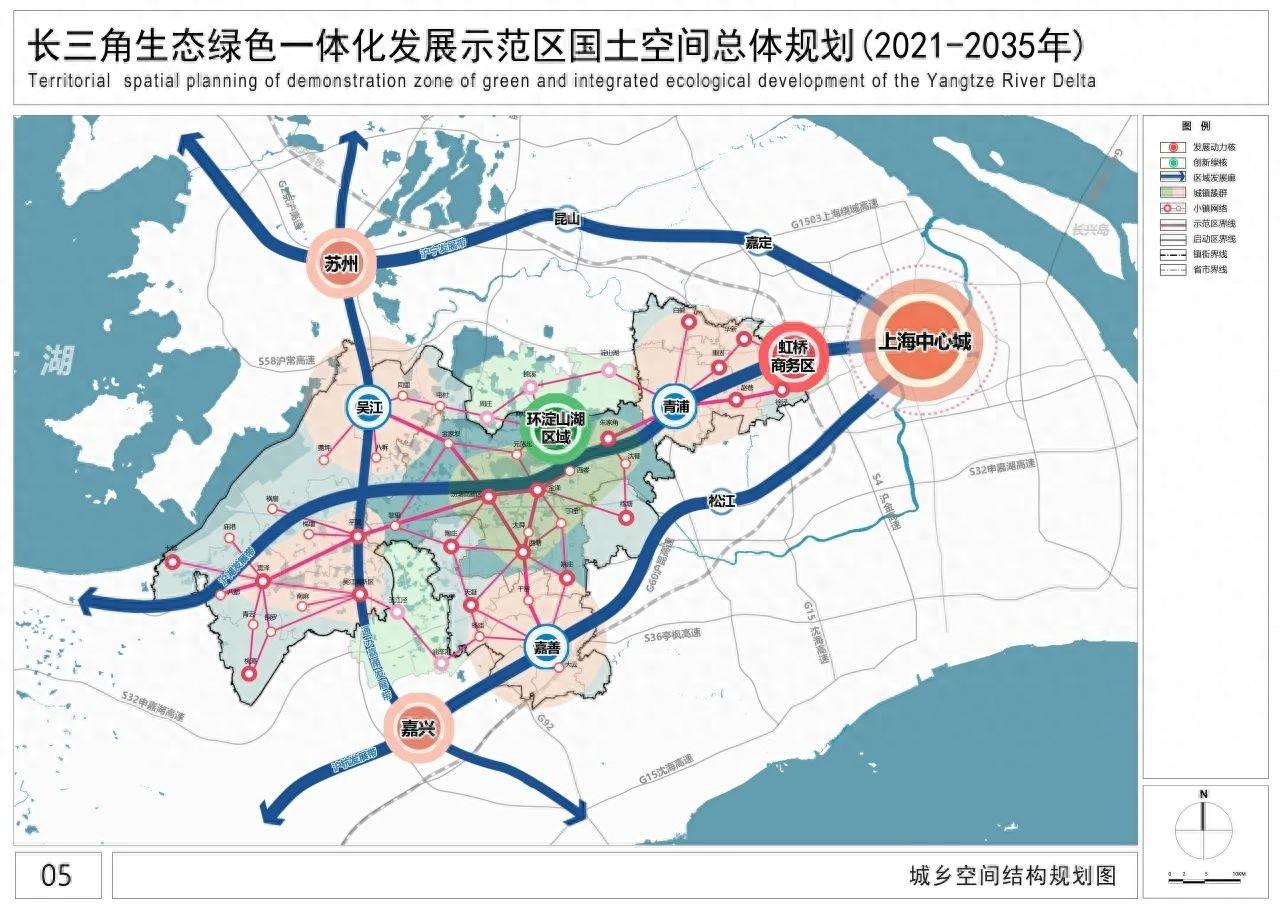

10月29日,据中国城市网上海报道,11月1日,长三角生态绿色一体化发展示范区将迎来五周年建设揭牌仪式。区域内项目建设进展迅速,经济活力显著。在此期间,该示范区在制度创新等多个领域取得了显著成果,成为备受关注的重要事件。

区域发展特色

长三角生态绿色一体化发展示范区由青浦、吴江、嘉善三地组成。这三地地理位置相邻,文化同根同源,资源条件也较为相似,然而在发展目标上却有所差异。基于这些共同点,这些区域联合发展,具有特殊的价值。它们各自不同的定位,可能会引领不同的发展路径和机遇。如何在一体化进程中充分发挥各自优势,实现协同发展,成为了关注的焦点。在过去五年中,这些地区在协同发展方面的探索,旨在共同构建一个跨省域的国土空间规划体系。

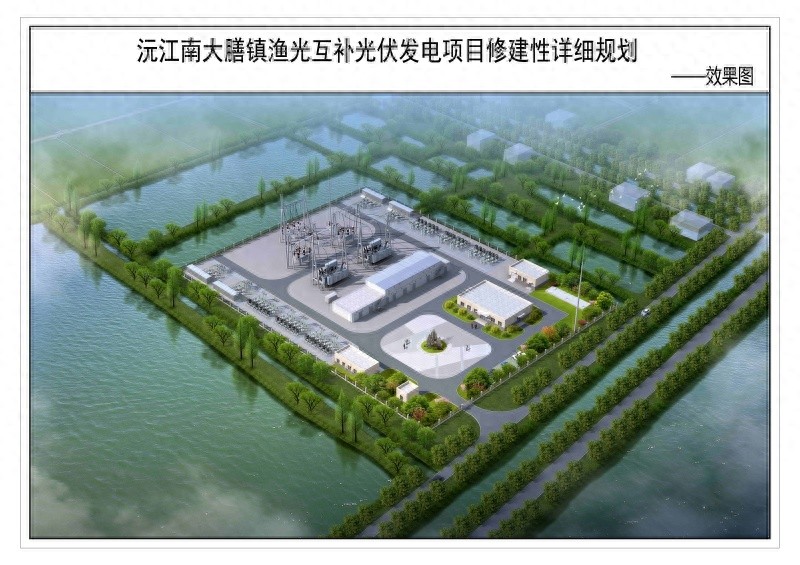

同时,在资源条件相似但发展定位有所区别的区域内,如何实现利益各方的均衡,并满足各自的发展需求,这一点尤为重要。例如,在推动经济进步的过程中,是否能够确保生态环境的可持续绿色发展,同样是一个亟待解决的问题。

构建规划体系

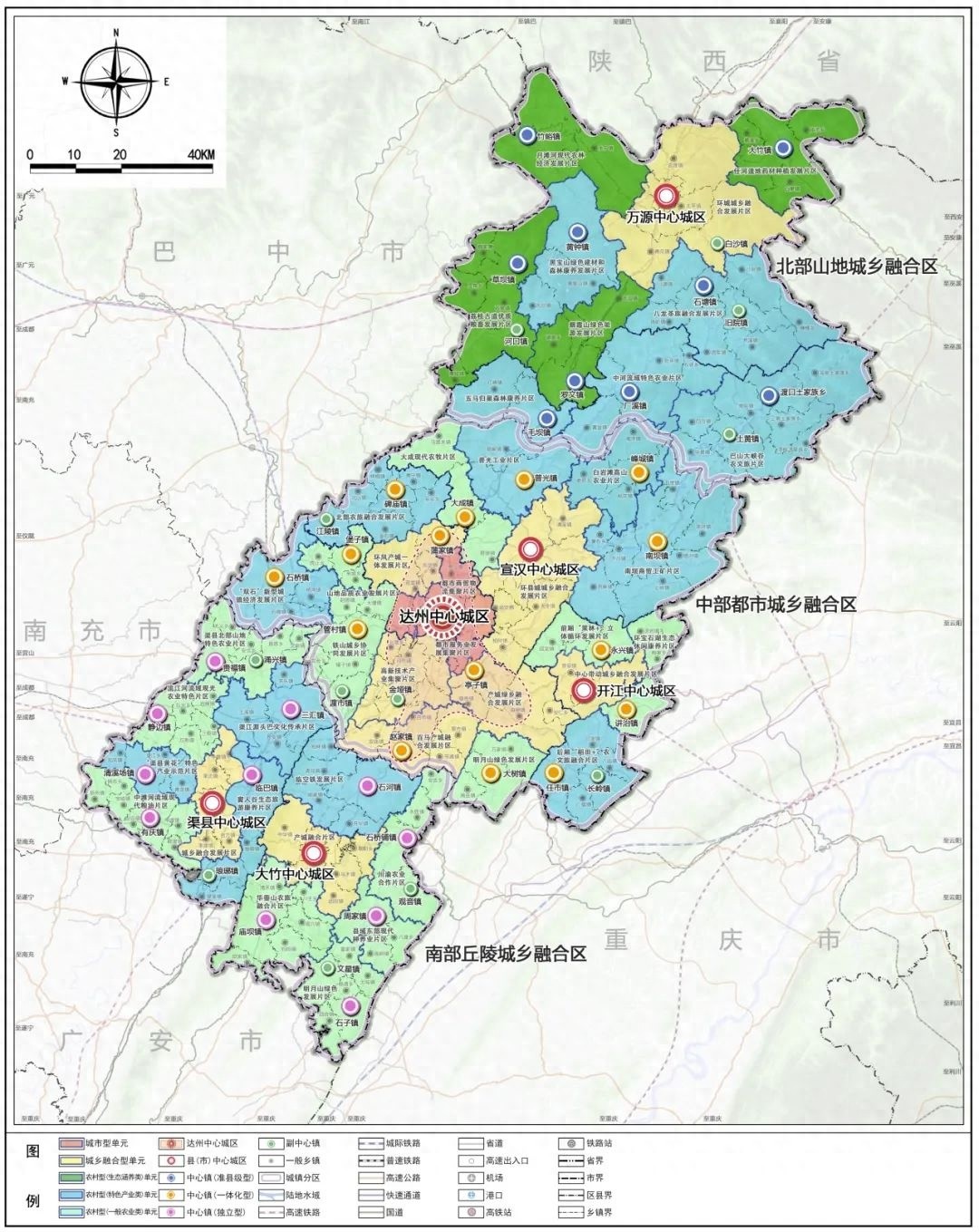

自然资源部引领下,“三级八方”项目针对众多难题展开研究。该体系构建的跨省域“1+1+N+X”国土空间规划框架具有重大意义。其中,“1”代表特定规划,“N”涉及重点领域的专项规划,“X”则针对重点区域的详细规划。这一规划体系全面地指导区域发展。然而,构建如此复杂的规划体系,需要多方协作,在资源整合和规划流程制定上面临巨大挑战。

构建这一规划体系涉及众多部门和层级,确保实际操作中信息流通无阻,使各部分高效融入规划建设,是需关注的实际问题。目前,该体系已初步完成构建,这得益于众多工作人员及各地政策的协调与合作。

规划全流程管理

建立统一编制、联合报批、共同实施的规划全流程闭环管理机制,其探索意义重大。尤其在跨行政区空间定位存在不一致的情况下,此机制能有效促进空间协同治理。在实际操作中,需协调各行政区的利益与决策,确保各方能积极融入并参与机制的运作。

以空间定位的不一致为例,关键在于如何保障不同定位区域的共同发展中,既保持各自的动力,又能实现有效协同。比如,某些区域侧重于产业推动,而另一些区域则强调生态维护。在实施统一策略时,必须采取细致的协调手段。这无疑是对规划全流程管理能力的一次严峻考验。

制度创新成果一

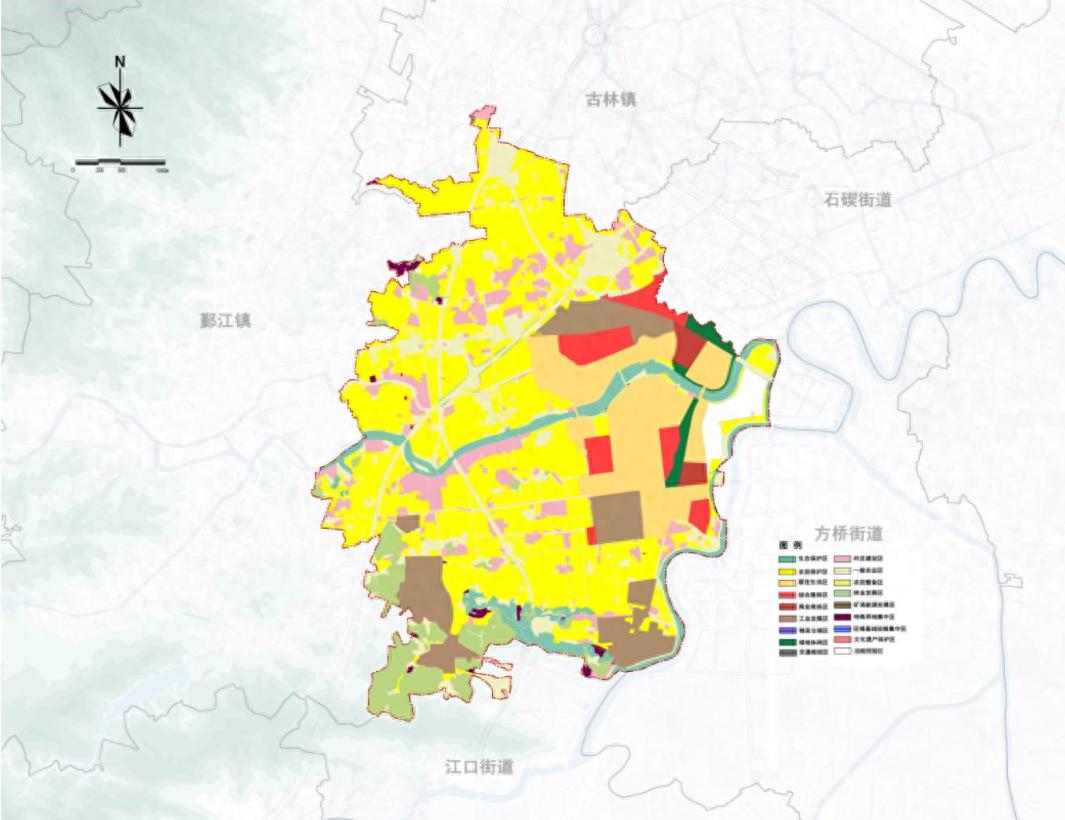

已产生一系列制度创新成果,其中包括建立了涵盖全区域的“四线”管控体系。该体系在总体规划层面综合划定了生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界以及文化保护四条关键控制线。此举有助于确保区域在发展各阶段实现合理布局。在具体执行过程中,四条控制线的划定需根据各地区的具体情况进行适当调整。

在生态保护红线实施过程中,各区域的生态环境存在明显差异。如何精确确定红线的边界,既确保生态保护的最大化,又兼顾其他领域的发展需求,这便成为一项关键任务。实现这一目标,需要通过实地调研等多元化手段来辅助决策。

构建一个既具刚性又具弹性的规划执行与信息传递体系,有助于逐级传递全国国土空间的管理要求,从而实现“一图管控全局”的目标。在这一体系中,确保刚性与弹性之间的平衡至关重要。面对特殊情况,如何在维持管控的前提下进行适度调整,这需要合理的评估和权衡。

此外,基层落实该传导机制的效果如何,各地在执行过程中是否能够精确实现从上位规划向下位规划的传递,以及基层工作人员是否真正理解这一机制,这些都是推广过程中必须关注的重点。

其他创新制度

跨省域国土空间规划共编联审机制得以建立,涵盖多个地区共同推进编制工作。同时,跨省域国土空间总体规划实施体检评估机制也已设立,具备独特的工作模式和监测评估体系。跨省共建区域总规划师制度亦在逐步形成。在实施这些创新制度的过程中,协调与监督等实际问题亟待解决。

在实际操作中,共编联审机制面临的问题包括:众多地区如何共同参与以缩短决策过程、提高效率,以及如何确保规划的科学性与地方适应性。这些创新性制度旨在促进区域发展。因此,探讨如何在未来持续发挥这些制度的效能,以加强区域发展,显得尤为重要。对此,我们向读者提问:这些制度创新是否对您所在区域具有参考价值?我们期待您的点赞、分享及评论互动。