近期,水稻种植领域遭遇了一系列挑战。然而,2020年度国家科学技术进步奖一等奖项目“水稻遗传资源的创制保护和研究利用”为该领域带来了新的希望。这一杰出成果凝聚了众多科学家的辛勤付出,其中蕴含着诸多值得关注的亮点。

成果诞生背景

我国众多耕地为中低产田,其中水稻作为主要粮食作物,却面临高耗水量以及化肥农药使用量上升的挑战。在此背景下,加快水稻种植技术的革新显得尤为迫切。上海等地农业科研人员对此作出积极回应,尤其是诸如罗利军等水稻育种领域的专家。罗利军深入田间,凭借对土地的深厚情感与专业素养,毅然决定在广阔的缺水农田中开展水稻高产稳产的研究项目。

观察我国水稻的整体状况,虽然超级稻的培育技术已有效解决了高产稻田的问题,然而中低产田仍存在诸多挑战。罗利军怀揣着坚定的信念,在国家战略层面,他主张水稻育种应朝着资源节约和环境保护的方向发展。这一理念激励着他持续深入研究和探索。

国际影响力

该项目具备显著的全球影响力。针对亚非国家的生态环境,成功培育并推广了32个新稻种。此举不仅促进了“一带一路”倡议的实施,还使我国的水稻研究成果走向世界,同时为亚非国家的粮食生产提供了助力。该行动显著提升了中国在水稻育种和农业科技领域的国际地位。得益于这些新品种,许多亚非国家的土地有望实现水稻产量的提升,进而改善粮食供应。这一成就通过农业手段推动了国际间的合作与交流,成为科技惠及全球的生动例证。

节水抗旱稻培育

罗利军团队历经十余年不懈努力,成功研发出多款节水抗旱稻种组合。这些稻种已在生产领域得到广泛推广与应用。值得一提的是,其显著成效体现在水资源利用效率的提升,现在每吨水可产出1.36至1.4公斤稻谷,效率提升超过30%。面对1.8亿亩缺水水稻田,他们致力于使至少5000万亩实现高产稳产。这一成果具有重大意义,不仅节约了水资源,还提升了水稻产量,为干旱地区水稻种植带来了新的希望。

培育节水抗旱稻的过程面临着诸多挑战。罗利军的研究团队发现,旱稻产量的不足与产量基因和抗旱基因的连锁关系及其相反的作用密切相关。为此,他们采取了一种策略,即结合旱稻品种的抗旱能力与水稻品种的高产和优质特性,经过不懈努力,逐步实现了培育目标并取得了显著成果。

项目的内涵

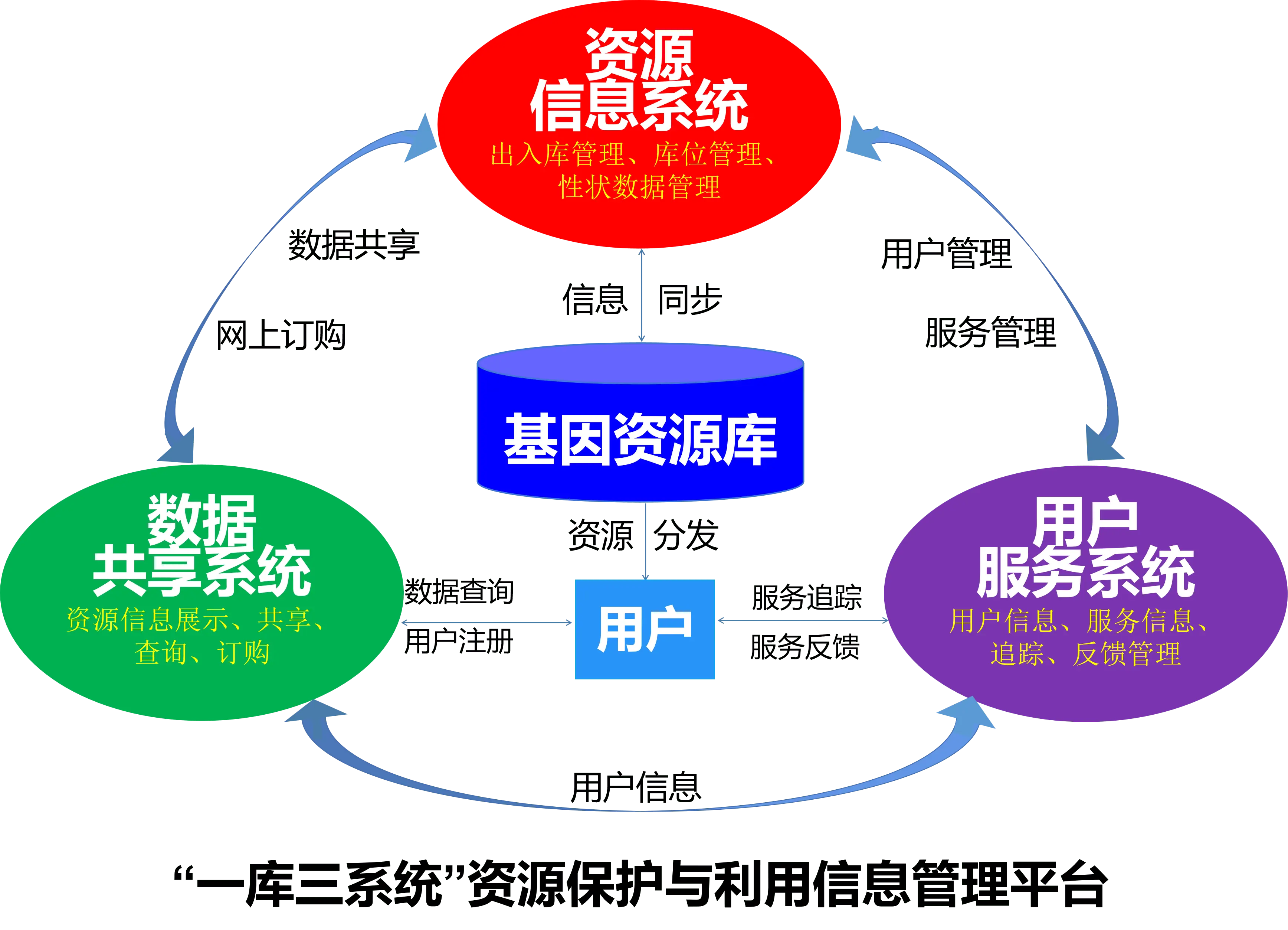

大奖获得者涵盖了三大领域。首先,是水稻种质资源的保护与利用平台,该平台宛如一座丰富的宝藏,致力于水稻种质资源的保护与管理工作。其次,是基因挖掘所引发的学术创新,这些创新理论为培育优质水稻品种提供了坚实的科学支撑。再者,是优良品种的选育及其大规模推广。这三者相互依托,从资源管理延伸至理论创新,最终至品种推广,共同构筑了一个完善的系统。

罗利军指出,尽管抗旱机制尚不明确,但传统育种方法依然是最为有效的途径。优质的品种必须具备基因层面的卓越性能,并结合精良的田间管理,方能实现丰收。这一理念贯穿于项目研究和推进的各个环节。

基因资源库搭建

罗利军领导团队创建了全球最大的水稻功能基因资源库,旨在提升水稻产量并培育优质品种。经过上万年驯化,野生稻转变为驯化水稻,积累了大量基因资源。资源库中筛选出包括高秆与矮秆、糯性与非糯性、抗倒伏与易倒伏等不同性状的种质资源。这一举措旨在发现最适合中国土地耕种并提升产量的种质资源。该资源库是一项具有深远意义的伟大工程,对水稻育种的长期发展具有重要作用。

这些经过筛选的种质资源,宛如建造高楼大厦的稳固基石,为今后培育出更多样化、更高品质的水稻品种创造了可能。

未来展望

该获奖项目目前已取得显著成就,然而,其发展前景仍充满挑战。抗旱机制尚未完全阐明,相关研究亟需深化。此外,如何高效运用基因资源库以培育更多优质品种,亦是一项待解难题。

各位读者,关于此项目,您们预计它未来可能在哪些领域实现重大进展?欢迎点赞、转发本篇文章,并在评论区积极参与讨论。