李营,一位普通科研工作者,面对繁重的研究任务及晋升职称的压力,选择了捷径——借助中介代笔发表论文。误信中介提供的合法身份证明及出版委托书,她以为找到了可靠的合作者。殊不知,她收到某健康医学期刊的《录用通知》,表明其稿件计划于2023年1月在期刊上发表。中介关于“可快速发表国内普通与核心期刊”的保证,让李营陷入了陶醉。然而,此行为实则是对学术诚信的严峻考验。

此服务依托中介精准筛选期刊,利用期刊社渠道快速完成预审与发表。此种看似便捷的流程,实则削弱了学术的公正性与严谨度。李营此举体现了科研人员在压力下的无奈选择。此行为不仅损害了个人的学术信用,还对学术界带来了巨大而深远的负面影响。

中介的真相:底层接单人员的无奈

在审查阶段,直接负责接收订单的李杰表示,他的工作仅限于将收集到的稿件转递给上游发布机构,并收取版面费,不涉及编辑与出版相关事务。李杰所在平台的客服向作者推荐的期刊数据源自多个QQ及微信群,群内成员包括期刊社代表,李杰难以辨别哪些是编辑哪些是中介。这种角色混淆及信息传递的紊乱,加剧了论文代发市场的混乱与无序。

李杰向调查者透露,公司遭遇了由河南省周口的个人高亚和陈俊假扮“期刊社编辑”的欺诈事件。他们承诺能在两份科技期刊上刊登论文,但该公司已支付了版面费,论文却迟迟未发表,且对方无法联络。经国家新闻出版署官网查证,其中一份期刊自2013年4月已注销,另一份则无任何记录。此类假冒期刊的盛行,不断冲击着学术诚信的底线。

假冒期刊的泛滥:虚假期刊的鉴定

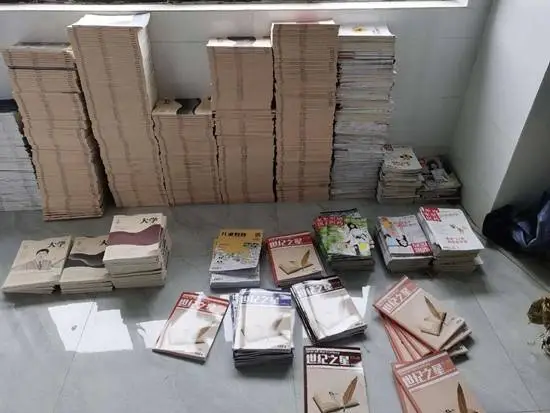

经查,工作室发现超过十种涉嫌伪造的学术期刊,每篇价格在230至260元之间。荆门市委宣传部新闻出版(版权)科认定这些出版物均为假冒。这些伪刊不仅损害了原作者权益,还极大扰乱了学术环境。相关人员进一步搜集了30余种被注销或非汉语的期刊信息,包含刊号与主办单位细节,并着手制作假期刊。此行为既违法又严重破坏学术诚信。

在征稿竞赛中,该出版机构下辖的三组编辑人员假借“期刊编辑部”名义,频繁接触投稿者与征稿中介,推销假冒期刊并索要费用。为诱使投稿者信任,他们伪造了盖有期刊社印鉴的《录用通知书》。此类假刊的制作与扩散不仅侵犯了作者权益,亦严重扰乱了学术界的正常运作。

期刊网的“挂网生意”:潘胜的算盘

湖北某高校在编编辑向中青报·中青网记者透露,该期刊网在业界享有卓越声誉,位列“中国四大知名期刊网”之列,与知网、万方数据并驾齐驱。该网站涉嫌假冒期刊的高发行量带来显著利润,内部员工潘胜对“在线挂载”业务前景持积极看法。为减轻风险,潘胜与同事汤华商议制定了一项策略:在网站设立“新媒体栏目”以收录相关文章。

潘胜强调,职称评定时,许多人习惯于网络检索现有的研究论文。若论文品质优良,并在权威期刊发表并被引用,则无可厚非。但某些论文质量不佳,仅在不知名或非法期刊上出现。若此类论文以标准期刊的要求被收录,必将引发不良后果,相关期刊社将予以揭露并提起举报。

学术诚信的危机:李营的反思

学术诚信是科研活动之根基,任何失范的学术举动均是对此基石的损害。李营事件应为科研工作者深刻反思的引子:面临压力与诱惑,我们当如何坚守学术诚信的底线?

论文造假与虚假期刊的扩散揭示出学术界的普遍急躁与短期追求倾向。科研活动须重视严谨性与长期投入,而非追求短期利益或不当手段。李营事件作为警示样本,表明在科研探索中,我们必须坚持诚信准则,不受短暂利益诱惑。

结语:学术诚信的呼唤

面对论文代发和假冒期刊的泛滥趋势,我们必须深刻反思学术诚信的界限;在追求学术发展的旅途中,维护诚信是必守的底线。这些问题迫切需要科研者深入洞察,并且呼吁社会各界共同瞩目并贡献力量。捍卫诚信底线,是学术界繁荣及社会进步的稳固基石。