在国家强力推进农业农村现代化的背景下,青年对乡村发展的信心近年来显著增强。调研结果显示,超过八成的青年受访者对现代化进程抱有坚定信心。此信心之提升,一方面得益于政策扶持,另一方面则是由于乡村发展的实际进步及机遇的显现。青年们已洞察乡村潜能,并看到了在此地成就梦想的前景。

随着农村前景展望的提高,84.0%的受访民众坚定地认为农村将变为青年展示才能的舞台。这一预见并非空想,乃是基于农村正在经历的显著变革。

乡村最大变化:网购更便捷、人居环境持续改善

分析农村转型,青年群体显著感受到电商便利性的显著提升与居住环境的大幅优化。物流效率的增强让农村购物体验贴近城市标准。从日用品到农资产品,配送速度快捷,显著简化了村民日常生活。此转变让青年看到城乡差距正逐渐减小,农村生活品质稳步提高。

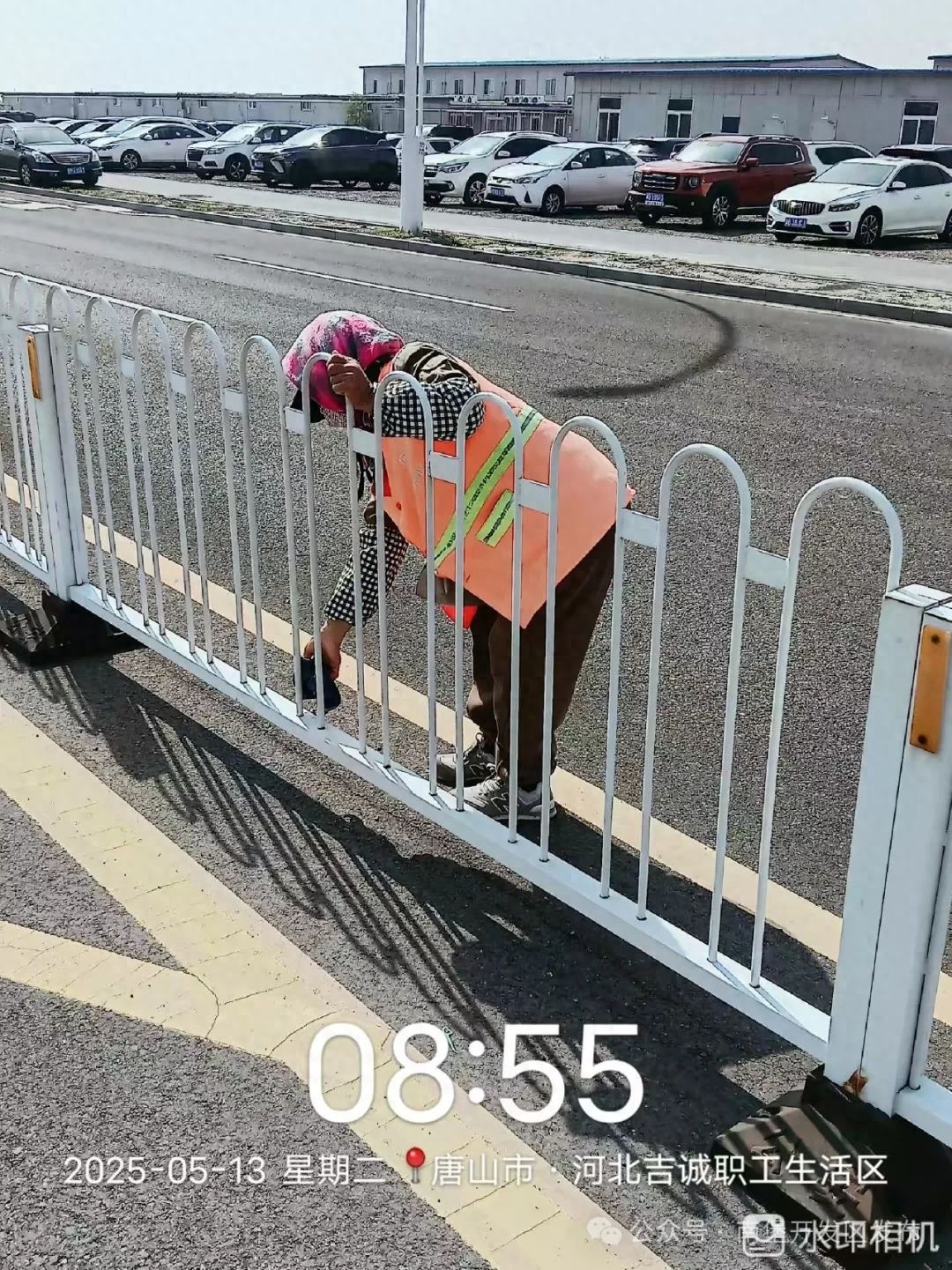

乡村生活环境持续优化,得益于道路构建、垃圾分类和绿化的显著进展。这一变革不仅提升了乡村整体形象,更转变了村民的生活习性,彰显了对环境与生态建设的重视。该进步显著提升了年轻人对乡村可持续发展的信心。

乡村新业态:乡村旅游、生态农业等兴起

深化乡村振兴战略促进乡村旅游、生态农业等新产业的普及。这不仅注入了经济增长的动力,也为青年拓展了就业和创业空间。调查结果显示,44.5%的受访青年认为,新型产业的发展丰富了乡村业态,拓宽了他们的职业选择。

乡村旅游的繁荣吸引了众多城市居民追求乡村生活体验。农家酒店、民宿和采摘园等休闲设施不仅推动了乡村经济提升,也为村民揭示了新的收入渠道。生态农业的发展使乡村农业更加环保。有机蔬菜、绿色水果等生态农产品应运而生,既满足了市场需求,也赋予了村民更高的经济收益。

数字化赋能农业:生产技术更先进

数字化技术的融入,显著改善了农村农业生产流程。借助无人植播、智能灌溉及数据分析等尖端技术,农业生产效率与准确性大幅提高。调查结果显示,43.3%的受访年轻群体认同数字化技术对农业发展的促进作用,这一趋势不仅加速了技术革新,同时也丰富了他们的职业选择。

农业领域的科技进步显著提升了生产效率并降低了成本。通过大数据分析,农民能更精确预测市场走势,进而优化种植策略以增强经济效益。无人机技术的应用极大提升了播种及病虫害防治的效率,降低了人力需求。这些变革揭示了农业现代化的广阔前景。

新农人崛起:土地流转带来新机遇

在老一辈农民退休之时,土地流转助推乡村发展迈向新纪元。新一代“新农人”担当耕种使命,采纳现代思维与理念,致力于创新农业生产模式,提升收益。张育指出,土地流转蕴藏着乡村发展的重大机遇,为新农人搭建起广阔的舞台。

新兴农夫团队推动了农业耕作与运营理念的创新。他们致力于品牌建设和市场拓展,依托网络平台广泛宣传农产品。此变革激发了年轻人对农业现代化的憧憬,同时加深了他们对乡村发展的信心。

乡村振兴:基础设施、人居环境大改善

实施乡村振兴战略成效斐然,显著提升了乡村基础设施和生活水平。道路加固、水电普及、网络覆盖全面扩大,逐步缩小城乡居住差距。调研发现,超过43.5%的青年受访者体验到了收入和生活品质的提升,进而坚定了他们扎根乡村的意愿。

优化农村居住环境,显著提升居住舒适度。通过推广垃圾分类、扩充绿化规模并升级公共设施,有效改善了乡村整体景观。

青年返乡:大城市推力与乡村引力

逐年攀升的年轻人口回流故土,主要原因是都市生存压力的加剧,涵盖高昂生活费用、沉重的经济重负及漫长的上下班路途,引发他们对城市生活方式的重新审视。同时,随着乡村振兴战略的不断深化,乡村基础设施及环境显著提升,减轻了生活压力,增强了乡村的潜力与吸引力,吸引了大批年轻人群。

陈前恒指出,新一代回乡者取得成就得益于对乡村潜力的肯定和对此类发展机遇的敏锐识别。乡村现代化的推进扩大了其发展空间,进而促使其能在源地追寻梦想并与乡村同步发展。此趋势明显增强了青年扎根乡土的决心。

集体经济:乡村发展的未来

肖源强调,农村经济的关键在于集体经济的壮大。她发现,通过一连串的扶持措施,企业与地方政府正合力促进乡村经济增长。在考察周边村庄的过程中,她注意到村民精通豆制品制作,却因缺乏管理能力而规模受限。因此,肖源建议村集体设立食品加工厂,借助外部援助拓展市场,积攒经验,保障产品质量,稳步迈向成熟市场,达成自给自足目标。

乡村集体经济的发展带来了新生的经济动力,同时增宽了村民就业渠道。资金充沛的村集体推动了公共设施与服务的不断改进,进而提升了居民生活水平。该变革激发了年轻人对乡村可持续发展的认知,增强了对乡村发展的信心。

未来展望:乡村建设得更好

---

该村新建休闲广场,使村民融入广场舞和健身活动,文化生活得到显著增强,村民精神与生活品质同步提升。村貌焕然一新,居民共同绘制未来愿景,合力构建更优乡村环境。刘帅展望未来,专注于开发适应当地的种植方案及品种,增强市场竞争力,并致力于提升员工福利,鼓舞团队协作精神,共同开拓财富之道。

乡村发展不仅聚焦物质提升,更深化对精神富足的追求。村民生活方式和精神状态正日益细腻转变,对生态环境保护和文化生活质量的追求日益凸显。