在山西临汾的神刘村,一项重要的考古成果浮出水面。该发现包括春秋战国时期的众多墓葬和丰富的随葬品,这一发现不仅令人兴奋地见证了这些珍贵宝藏重现世间,同时也为考古研究提供了宝贵的数据支持。

神刘墓地位置与发掘规模

山西省临汾市神刘村西南约500米处坐落着神刘墓地。该墓地总面积约为6万平方米,但本次发掘的区域仅占其中的不到百分之三。即便如此,发掘区域内已出土春秋时期墓葬14座、战国时期墓葬35座。据此推测,墓地中墓葬总数可能达到2000座左右。如此规模的墓葬群,彰显了此地往日的繁荣景象,同时也激发了人们对未发掘区域的无限遐想。如此庞大的潜在墓葬群,究竟还蕴藏着多少尚未被世人发现的珍贵文物?

墓葬年代与出土器物

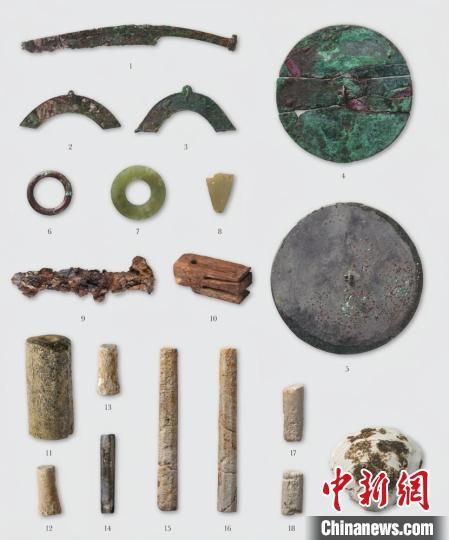

山西省考古研究院于10月24日发布消息,指出该地区发掘出距今约3000年的春秋战国时期墓葬。墓葬中出土的器物种类繁多,包括鼎、豆、壶、盘、匜、罐等,此外还有铜带钩、铜璜、铜镜等随葬品。在35座战国墓葬中,有13座墓葬出土了铜带钩。这些器物是该时代的重要历史见证,不同器物展现了当时多样的使用场合和社会阶层。在这些出土器物中,哪些具有典型代表性?

仿铜陶礼器及其组合

出土的仿铜陶礼器组合展现出鲜明的三晋时期风格。在战国初期墓葬中,以鼎为中心的陶器组合,包括鼎、豆、壶、盘、匜等,形成了一套全新的仿铜礼器体系。然而,长治分水岭墓地战国早期墓葬中的陶器组合则存在差异,其早期以鼎、豆、壶为主,而后来才逐渐发展出鼎、豆、壶、盘、匜的完整组合。这种礼器组合的演变反映了文化的融合与进步,那么,这种组合形式的差异究竟揭示了怎样的文化变迁?

墓葬中的文化不均衡性

晋南地区出土的器物组合揭示了文化发展的不平衡现象。以神刘村战国早期墓葬为例,其陶器组合与长治分水岭墓地战国早期墓葬的陶器组合存在显著差异。神刘村出土的仿铜陶礼器组合显得更为丰富和多元化。至于这种文化不平衡现象的形成,是源于地域差异、族群差异,还是其他原因,尚待进一步探讨。

人群差异的考古推测

在神刘墓地进行的战国墓葬发掘中,M7、M8、M9、M30四座墓葬的墓主人头向均朝东,而其他可确定的墓葬头向均为北。这一现象可能表明神刘墓地居住着性质各异的人群。此外,第一发掘区以小型墓葬为主,且多数墓葬未发现陶器;而第二发掘区则全是规模较大的墓葬。这些发现暗示墓地在使用前经历了精心规划。那么,这些人群和布局的差异究竟揭示了古代社会的何种结构?

晋文化的影响体现

神刘墓地显现出鲜明的三晋时期风格,其与天马—曲村遗址及侯马乔村墓地的战国墓葬在形态上有着高度的一致性,却与洛阳、长治等地的战国墓葬存在差异。这一现象在一定程度上揭示了该区域深受晋文化的影响。本次发掘的战国墓葬,为晋南地区战国陶器墓葬的分期年代提供了新的框架,对于探究晋南地区晋文化的构成及其发展历程具有重要意义。那么,晋文化在当今社会文化中是否仍存在潜在的影响?

尊敬的读者们,您如何看待这些考古成果所蕴含的核心价值?诚挚邀请您点赞、转发以及留下宝贵意见。