中原汉族在历史的长河中向南迁移,形成了一条波澜壮阔且饱经风霜的轨迹。在这过程中,孕育而生的客家民系承载着独特的文化价值,这些价值是岁月赋予的宝贵财富,同时也是民族融合与迁徙历程的宏大篇章。

客家民系形成溯源

1700多年前,客家先民因“永嘉之乱”大规模迁徙。洛阳城陷落,中原士族与民众被迫南迁。据数据显示,此次南迁人数众多。众多人群背井离乡,带着自己的语言和文化习俗开启了新的生活。中原人大量南迁,在新地历经长期融合与发展,形成了既保留中原汉族文化底蕴,又具有独特风格的客家文化。这一独特文化,涵盖了语言、民情、风俗等多个方面,是迁徙与融合的必然产物。

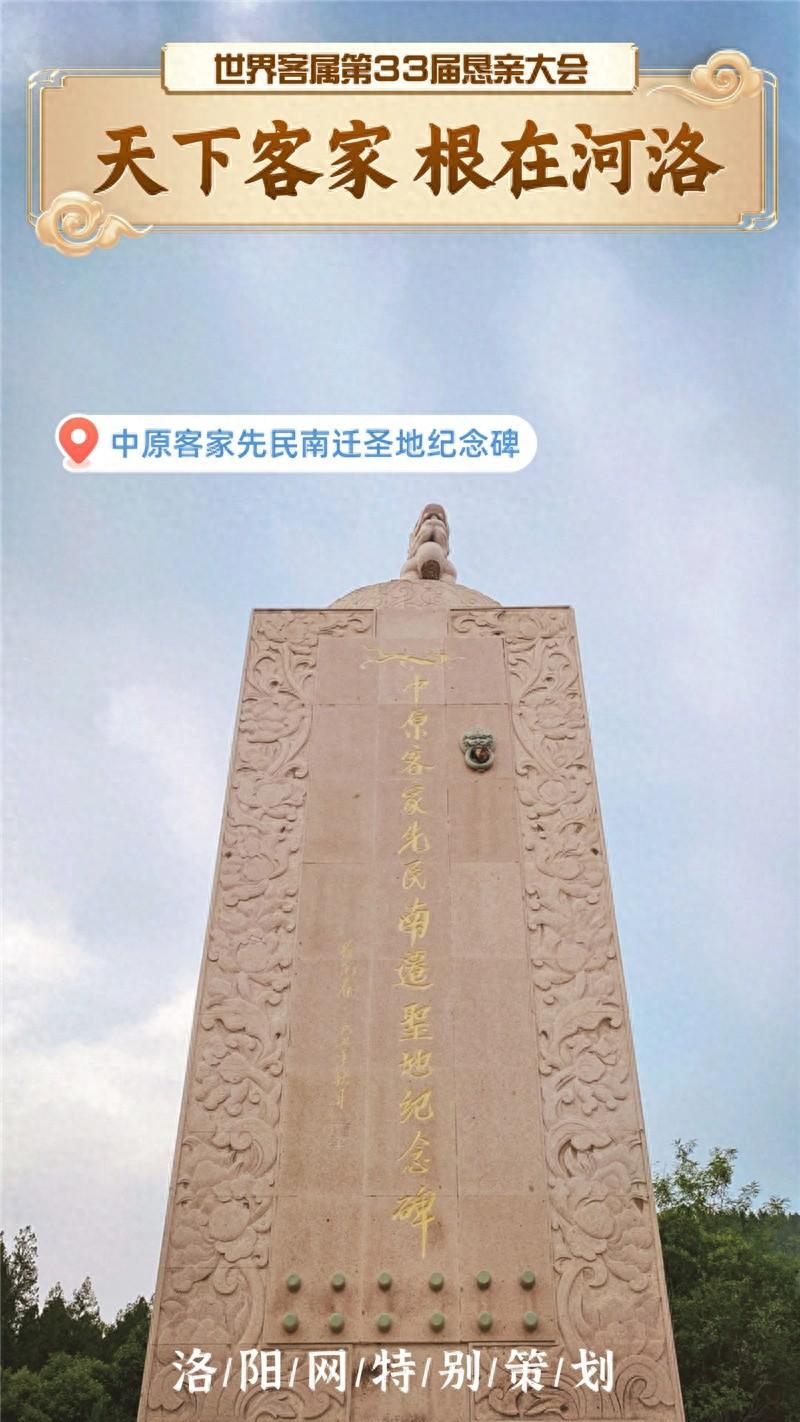

虎头山的意义

位于偃师区虎头山森林公园的“中原客家先民南迁圣地纪念碑”十分显眼。虎头山在客家先民的迁徙史上占据着独特位置,它是西晋的祖山,同时也是客家先民南迁的重要节点。这里记录了他们迁徙历程中的一个关键阶段。根据当地的历史资料,虎头山不仅是一个地理标志,对客家先民而言,它既是导航的指引,也是记忆的载体。此外,该区域的环境可能曾短暂地成为南迁者的栖息地。

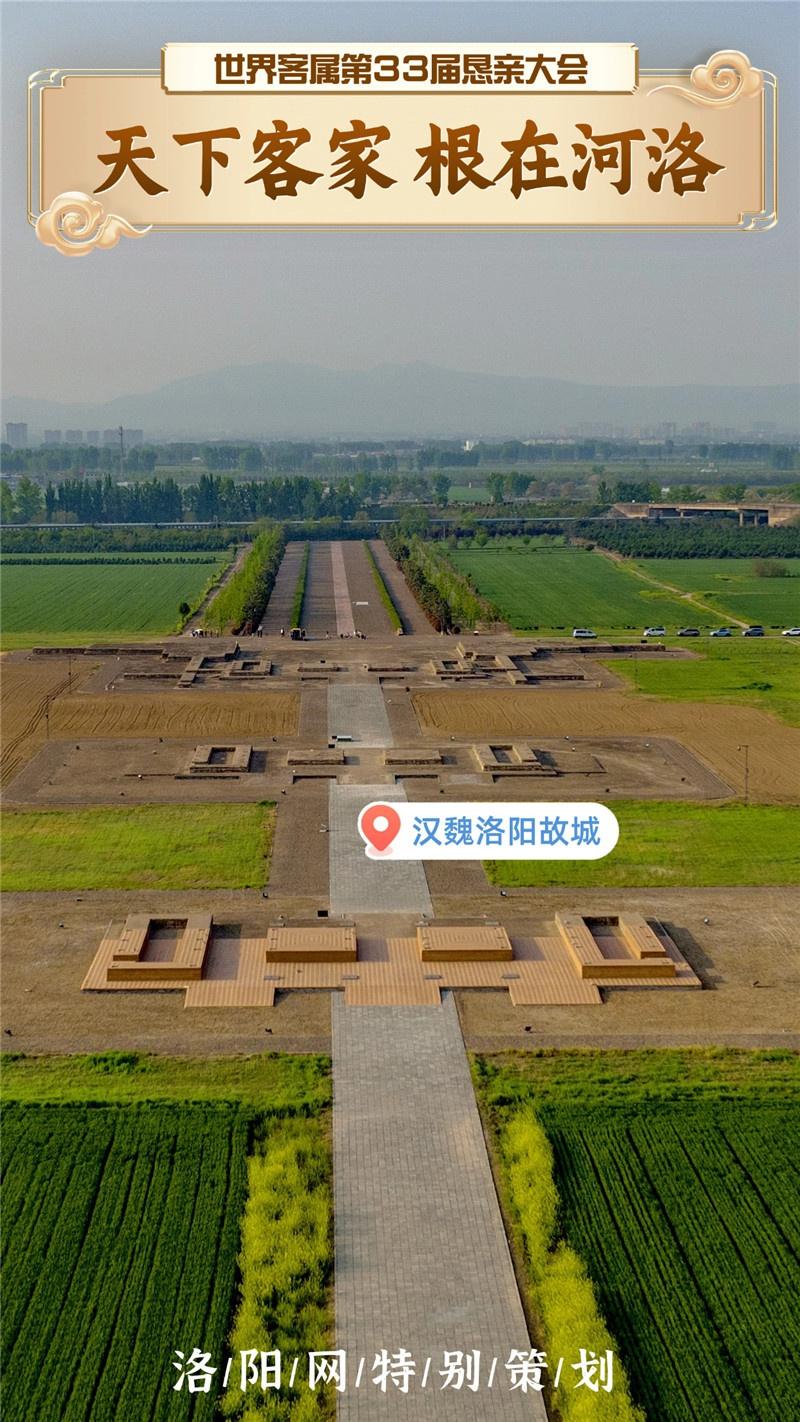

汉魏洛阳城是南迁起始地

汉魏洛阳城作为客家先民首次南迁的关键起点,其历史地位不容忽视。在晋朝晚期,都城洛阳的衰落引发了大批客家先民踏上南迁的征程。彼时,洛阳不仅是政治文化的核心,也是客家先民家族根基深厚的所在。研究显示,当时南迁的先民多携老扶幼,这是一次极其艰难的迁徙过程,道路漫长,充满未知,但他们的离去也催生了客家民系在异地的逐渐形成。

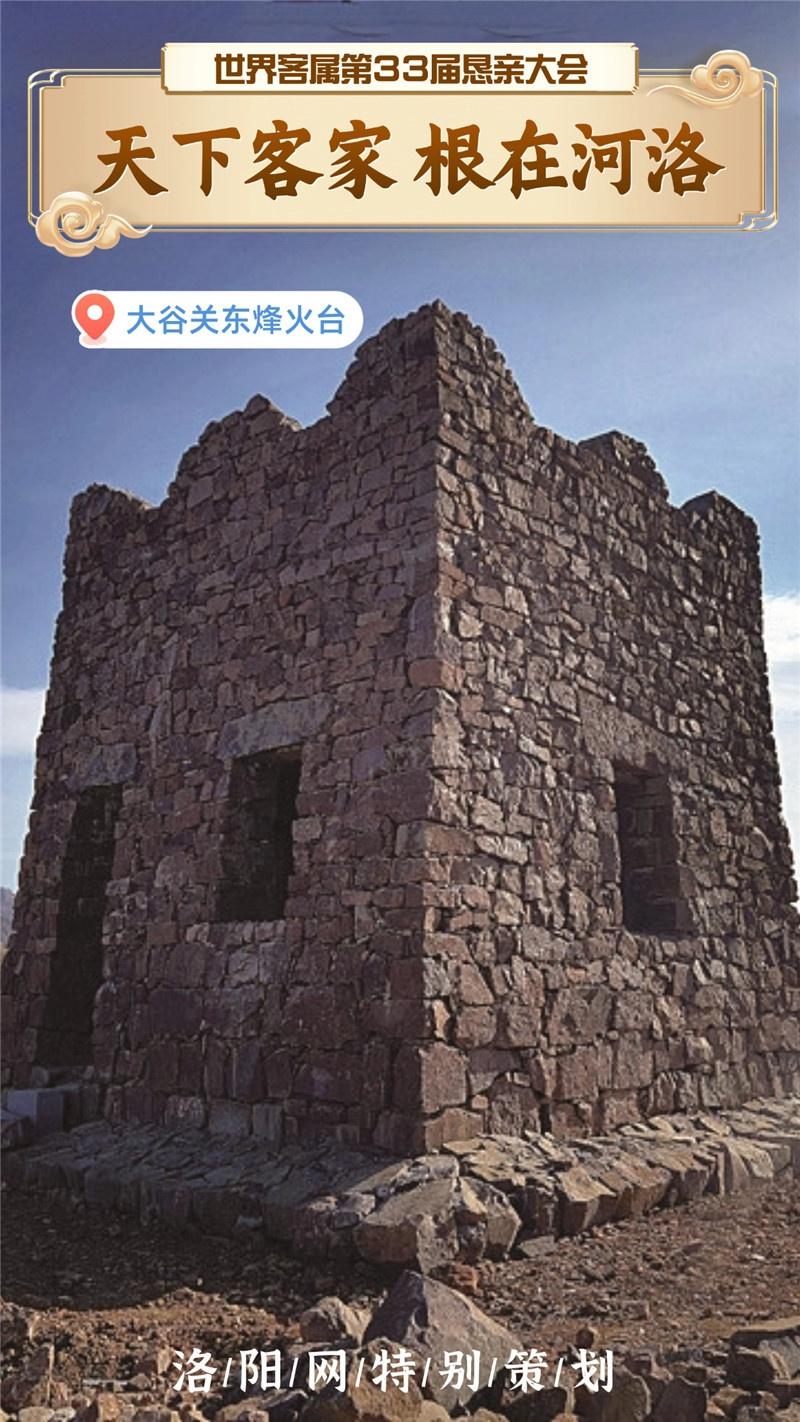

南迁的重要关隘

大谷关与轘辕关等地,对于客家先民南迁的历史进程具有极其重要的地位。大谷关,作为汉魏洛阳城的南大门,地理位置险峻。在晋末洛阳失守之际,众多民众由此南行。轘辕关则成为部分客家先民南迁的必经之路。这两个关隘不仅记录了客家先民背井离乡的艰辛,也展现了他们面对困难勇往直前的坚定信念。众多历史文献详细描绘了南迁人群经过时的情景,那是一幅匆忙而悲壮的画面。

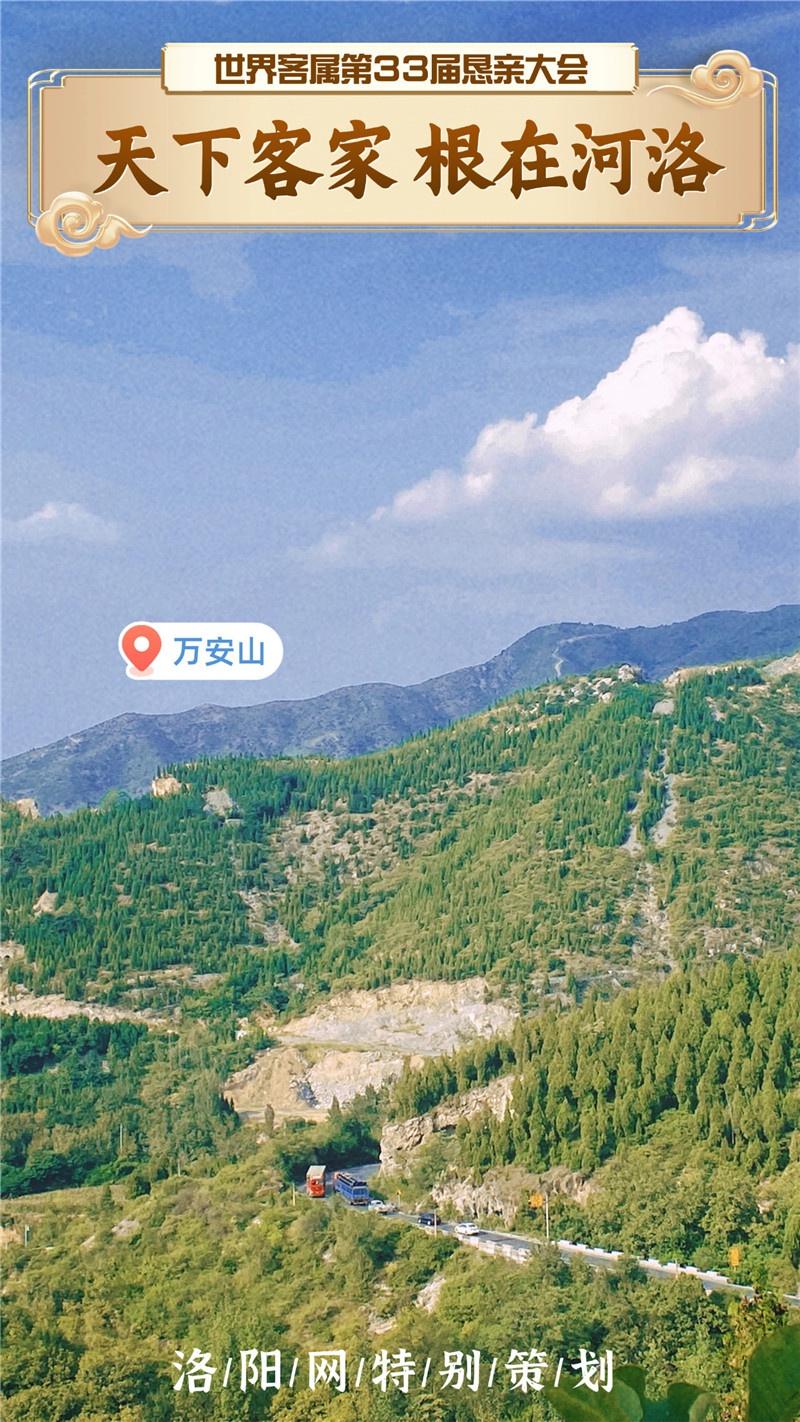

万安山和南迁情感体验

万安山,坐落于洛阳城区南部,是一座具有特殊历史意义的名山。它不仅是客家先民南迁的见证,更是河洛之地深厚情感羁绊的象征。追溯万安山现貌,人们不禁想象其昔日的风貌,心中涌起对客家先民背井离乡时的不舍与无奈之感。沿着山间小径前行,仿佛能目睹那些南迁先民们一步步远离故土的背影。对于众多研究客家历史文化的学者而言,万安山堪称一部活生生的历史画卷。

定鼎门见证的南迁潮

定鼎门自隋朝至北宋时期,历经530余年,亲历了众多历史事件。“安史之乱”爆发,导致客家先民掀起一波迁徙热潮,定鼎门静默地见证了这一场景。黄河中下游地区陷入战火,正如李白诗中所描绘的混乱景象,民众为躲避灾祸,不得不南迁。江西成为当时众多避难地之一。定鼎门目睹了南迁人群的离去,这段历史在定鼎门的砖石间被封存,对客家文化的传播与发展产生了深远影响。

在当前形势下,我们应如何更有效地传承与维护客家文化?期待各位踊跃发表见解,参与讨论,并对本文给予点赞与转发。