随着社会的快速进步与变化,传统文化中的礼仪及其衍生出的民间习俗正逐渐被淡忘。然而,一部新出版的著作专门探讨了这一现象,其内容值得关注。

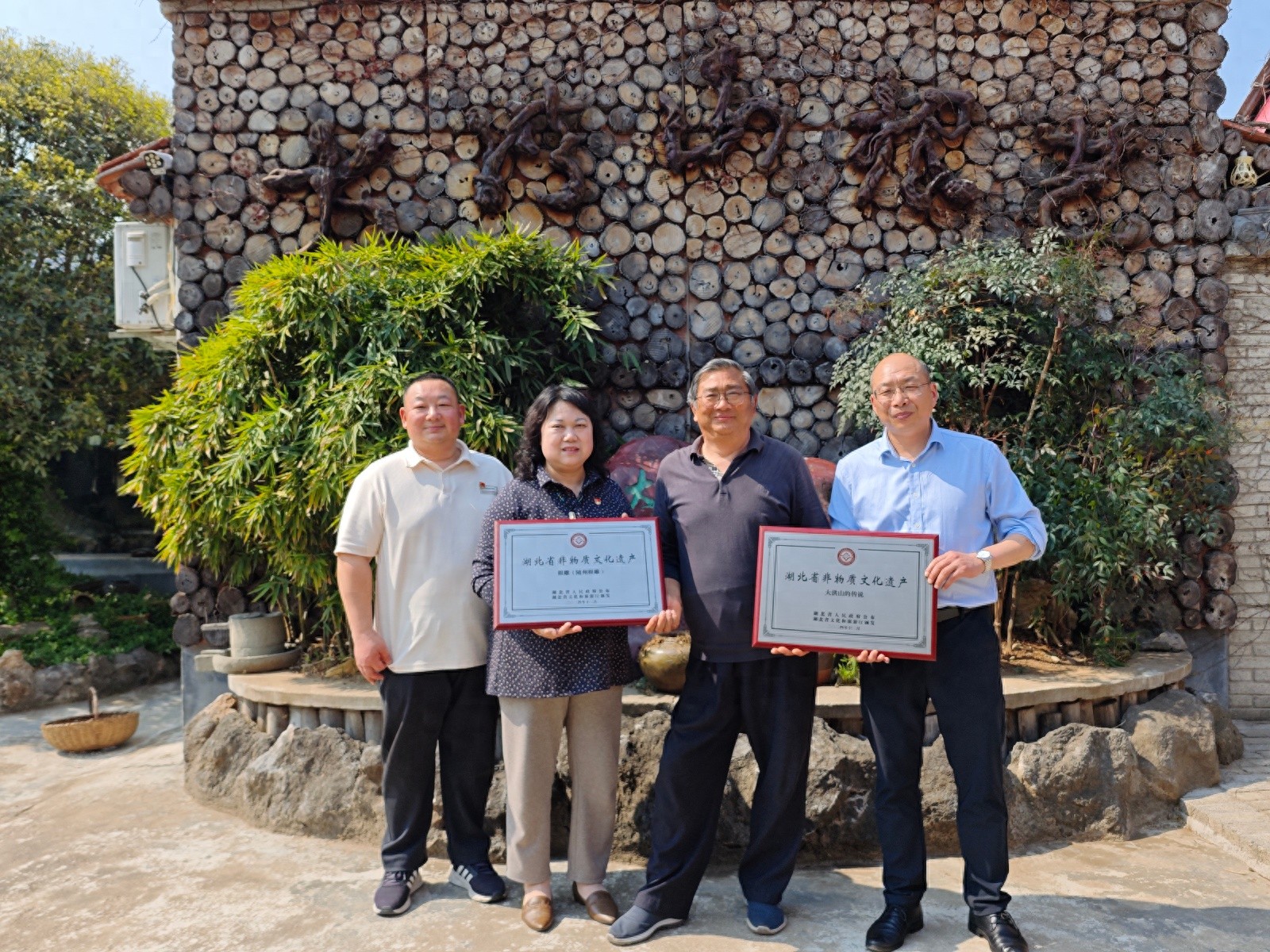

萧放及其著作展现

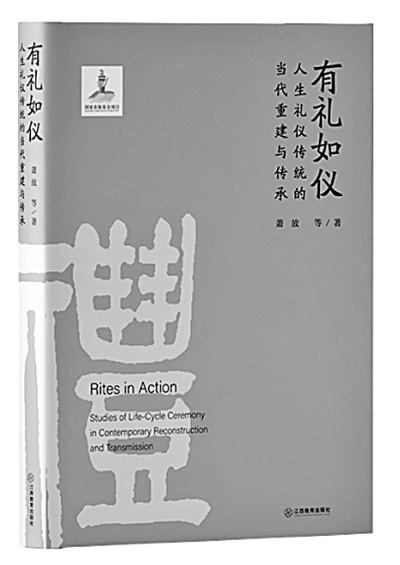

北京师范大学社会学院教授萧放,联合其他学者共同著作了《有礼如仪:人生礼仪传统的当代重建与传承》一书。该书由江西教育出版社发行。该作品以历史民俗学为视角,对中国礼仪进行了深入研究,在众多同类研究中独树一帜。萧放教授长期致力于民俗研究,坚持学术与社会责任并重的理念,致力于使研究成果服务于现代社会。

本书作者团队充分发挥其专长。他们依托我国丰富的文献资料,深入挖掘历史民俗学,广泛搜集整理各类礼仪文献,包括礼学经典等,对礼仪内容的传承、发展和变迁进行了细致分析。这一做法在当今学术领域,无疑是对传统文化进行深入研究的积极尝试。

礼仪文献价值巨大

中国礼学历史悠久,与之相关的礼仪文献数量庞大。这些文献涵盖经典、文人礼书等多样类别,共同承载并展现了我国数千年的礼仪文化。这些宝贵资料构成了当代学术研究不可或缺的财富。通过深入研究这些文献,我们不仅能够清晰地了解古人对其起源的思考与认知,更能深刻体会到中华大地广袤无垠,各地文化丰富多彩的震撼。这一文化宝藏的价值难以用具体数据衡量,对我们深入挖掘传统人文内涵具有深远的意义。

当前研究趋势表明,众多学者正重新关注这些历史悠久的资料。这些资料犹如开启传统礼仪深层次理解的钥匙。缺乏这些资料,我们对传统礼仪文化的探索将失去基础,如同空中楼阁般无依无靠。

祭礼意义深度剖析

《有礼如仪》一书中,祭礼章节尤为引人注目。书中不仅详尽记录了祭礼的细节,作者团队还对其在松阳文化建设中的重大意义进行了深入剖析。松阳的祭礼文化,作为一种乡土文化实践,对于传承当地历史发挥了积极作用。这不仅是对历史的铭记,更在祭礼过程中,通过家族成员的参与,重温了深厚的亲情,全面提升了家族成员的认同感。这种文化价值难以用言语表达。在松阳这样的地区,祭礼蕴含着对传统的敬畏和对家族的热爱。当地民众对祭礼的积极参与,正是他们文化自觉的体现,也是传统文化在松阳这一小范围内得以持续传承和发展的生动例证。

相较于现代社会中众多对传统民俗的忽视现象,松阳的传承显得格外宝贵。这种做法为其他地区提供了示范与借鉴,引发了对如何在现代社会中传承传统文化内涵的深入思考。

学术现实结合明显

《有礼如仪》一书极为重视将学术研究与实际问题相结合。该作品以史籍考辨和田野调查为坚实根基。作者团队对传统礼仪在现今的实际运用进行了深入探究。这不仅是对传统礼仪传承现状的细致描绘,还能深刻揭示传统礼仪在现代社会中的实际价值。该书揭示了当代礼仪与传统礼仪之间的联系及其影响。这恰似一条纽带,将传统与现代社会紧密相连。

当前,众多学术研究与实践存在较大差距,其成果在现实社会中的应用往往缺乏具体性和实际意义。然而,这部著作却有所不同。例如,作者团队在研究当前社会礼仪现状时,总结出了传统礼仪传承所面临的挑战与机遇。这一成果对于希望深入了解传统礼仪传承的团体和个人,提供了极具参考价值的资料。

传统礼仪重建之道

本书尤为珍贵之处,在于对传统礼仪进行了与当代价值观相契合的重建尝试。作者团队在时代变迁与生活语境的背景下,对中国传统人生礼仪文化进行了深入审视。他们挖掘出了这些礼仪在现代社会中蕴含的潜在价值。针对如何传承这些传统人生礼仪的问题,《有礼如仪》一书提出了众多既合理又富有建设性的建议。

以诞育礼仪为例,作者团队提出,应当认可民间信仰具有一定的合理性。他们主张,应从民众的情感出发,对礼仪进行理解和阐释,并重建其传承。在此过程中,“缘情制礼”被视为礼仪制定的核心基础。毕竟,礼仪的目的是为了疏导和表达人的情感。在现代社会,理性占据主导地位,这种从情感角度思考传统礼仪传承方式的做法实属罕见。许多人忽视了传统礼仪背后的情感基础,而此次重建,实则是对传统礼仪根源的探索与回归。

现代眼光看待传统

在当代社会,人生礼仪在表现形式和具体要求上经历了显著的变化。这种变化要求我们以发展的视角审视传统礼仪,并在此基础上进行传承与推广。传统文化宛如一条永不停歇的河流,是一个不断演进的动态过程。遵循有益于道的原则,我们必须与时俱进。

在当前快速发展的社会生活中,传统礼仪正遭遇着多方面的挑战。这些挑战包括西方文化习俗的冲击以及现代生活方式的快速变化。面对这一过程,我们需要深思如何将传统礼仪与现代生活相融合。关键在于探寻传统礼仪价值与现代社会变迁之间协调平衡的契合点。期待读者们在评论区分享各自的见解,并欢迎点赞及转发本文。