在双辽市八一湖畔,流传着一个令人动容的故事。一位长者,倾注了近三十载岁月,致力于关爱鸟类。他的善举,无疑闪耀着人性光辉,温暖而耀眼,吸引了无数人去探寻这位非凡的护鸟者。

护鸟之路的开始

刘晓光投身于护鸟事业,其动因纯粹是对鸟类的热爱。在八一湖畔的这片土地上,他悄无声息地启动了自己的项目。据资料显示,30年前,该地区的鸟类生存状况可能不尽如人意。面对这一现状,刘晓光毅然决然,决定凭借个人之力进行改变。于是,他亲自动手,一棵接一棵地种植树木,历经多年辛勤耕耘,植树数量累计超过3万株。他不仅致力于植树,还开辟了两个水塘,为鸟类提供了栖息地。这一举措在双辽的生态保护史上,堪称持之以恒的个人壮举。许多人在启动环保计划时,常因重重困难而放弃,而像刘晓光这样坚持了近30年的,实属罕见。

了解这一点至关重要,即进行大规模植树和开辟水塘,对个人而言非易事。这要求投入极大的时间与精力,并需克服众多挑战。例如,水塘开垦时需解决水源引流难题,而树木种植可能遭遇土壤贫瘠等挑战。然而,刘晓光成功一一克服了这些问题。

日常生活中的护鸟工作

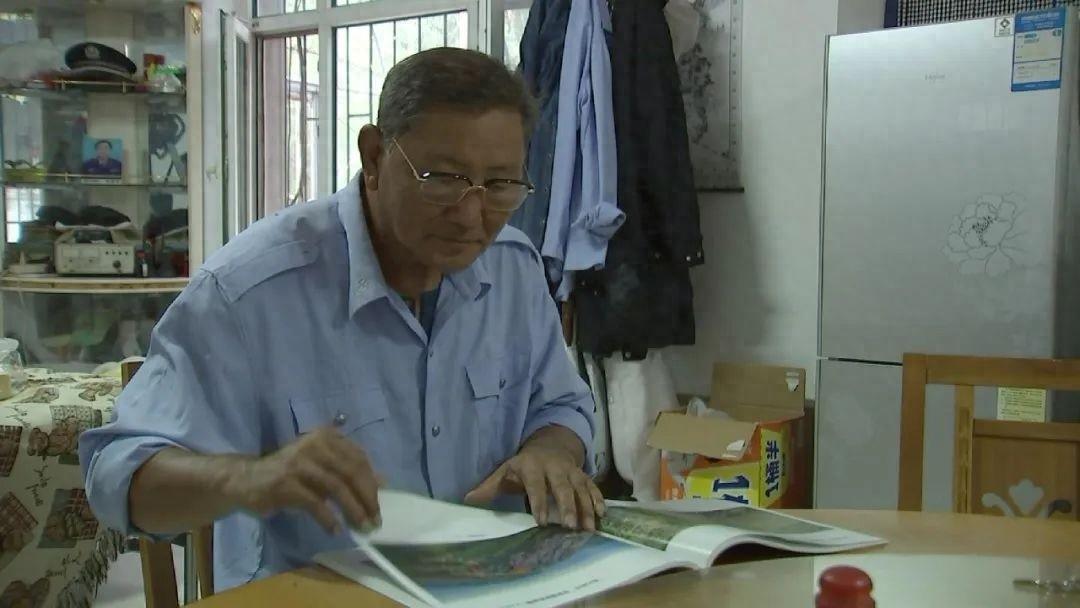

刘晓光的日常生活与护鸟活动紧密相连。记者探访其居所时,目睹了这位年迈且双鬓斑白的人正全神贯注地翻阅着关于鸟类的书籍。这一幕反映出,他对护鸟事业的坚持不仅体现在为鸟类提供栖息地,更在于持续丰富自己的鸟类知识。八一湖畔的住所旁,他每日都坚持进行定时的护鸟活动。

刘晓光每日携带工具,精心修剪树枝,致力于为鸟类营造更佳的栖息地;同时,他清理鸟粪,确保鸟类生活环境清洁。在空闲时刻,他也不遗余力地观察鸟类活动。刘晓光将自身的时间和精力毫无保留地投入到了护鸟事业。这种对鸟类无微不至的关怀,并非一时冲动,而是日积月累的习惯使然。在双辽这样的城市,刘晓光是将护鸟视为头等大事的少数典型人物之一。

为护鸟的额外付出

刘晓光为了更有效地保护鸟类,投入了更多精力。自7年前起,他作出了两项重要决策。首先,他决定不再出售自家池塘中的鱼类。这些鱼原本可以为他带来经济收益,但现在均用于供应候鸟。其次,他还将收获的玉米用于其他用途,而是专门加工成饲料,用以饲养野生鸟类。

刘晓光的行为,无疑是对鸟类真挚的爱护。在众多养殖户以盈利为首要目的之际,刘晓光却毅然决然地放弃了追求经济利益。在我国各地,虽然有人致力于鸟类保护,但像他这样舍弃鱼和玉米的经济收益,实属罕见。为了鸟类的生存,他付出了个人的经济利益。

家人态度的转变

刘晓光的护鸟行动起初并未获得家人的认同。他们或许因家庭经济状况、个人精力等多重因素,对他投入大量资源于鸟类保护的行为感到困惑。他的妻子也曾多次为此抱怨。但经过岁月的沉淀,刘晓光26年如一日地坚守,始终未曾因名利而动摇。

刘晓光的长期坚持使得其妻子的心态发生了显著变化。起初的抱怨逐渐演变为感动,最终她从内心深处理解了丈夫的所作所为。这种家庭态度的转变,源于刘晓光日夜不懈的努力。面对家庭与个人兴趣的冲突,刘晓光凭借坚定的信念成功解决了矛盾,为那些面临相似困境的人们提供了宝贵的参考。

不变的护鸟初心

刘晓光已步入暮年,岁月在他身上留下了明显的痕迹。他的容颜逐渐老去,身躯亦不复往日矫健。然而,他对鸟儿的热爱与守护之情始终如一。他将每一只小鸟视为己出,视它们为拥有灵性的天使。

刘晓光对护鸟的深切热爱,彰显了他初心之纯正与坚定。在物质欲望泛滥的社会中,众多人追逐财富与名利,但刘晓光数十年如一日,专注于鸟类保护。这种精神力量激励了双辽地区的民众,并促使人们重新思考对自然生物的尊重态度。

期待更多人加入

刘晓光表达了他对更多人加入鸟类保护行列的期望。在双辽地区,尽管刘晓光成为了护鸟的榜样,但更大范围内,鸟类保护事业仍亟需更多支持。鸟类作为生态环境的重要组成部分,其保护对维护生态平衡具有极其重要的意义。

全国范围内,鸟类保护志愿者的数量正逐渐上升,然而整体上人数仍旧不多。双辽市能否利用刘晓光等典型人物的示范效应,激发更多民众投身于鸟类保护事业?这无疑是一个值得深入探讨的话题。我们期待广大读者在评论区分享个人观点,并欢迎点赞及转发文章,以让更多人知晓刘晓光的故事。