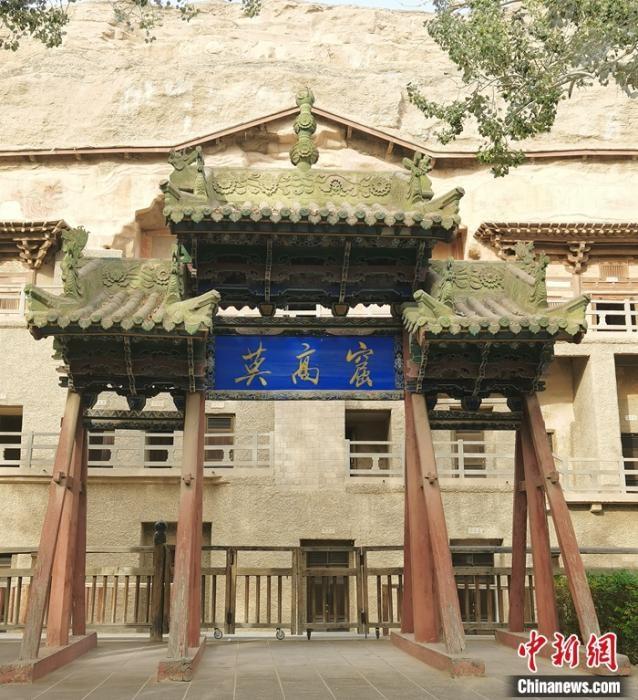

近期,敦煌莫高窟因“数字敦煌”计划而广受关注。该计划使敦煌的古老文物得以超越洞窟限制,为文物保护及文化传承开辟了新的路径,无疑成为一大创新亮点。

数字敦煌的背景与起源

安慧莉副研究馆员,敦煌研究院文物数字化研究所成员,指出“数字敦煌”这一构想由樊锦诗院长在二十世纪八十年代末提出。2006年,敦煌研究院设立数字中心,在吴健、俞天秀等专家的引领下,展开了多项项目及课题研究。此项目的提出,契合了当时文物保护意识觉醒的潮流。当时,人们逐渐认识到,这些文物亟需新的保护与展示手段,以应对潜在风险。无论是人为破坏还是自然侵蚀,传统保护模式所承受的压力不断上升,“数字敦煌”正是在这一背景下应运而生。

社会进步推动下,科技日益成为破解众多难题的核心工具。在“数字敦煌”项目启动之初,人们便热切期望能利用计算机技术的助力,革新对敦煌文物的保护手段。鉴于敦煌莫高窟内的壁画与彩塑乃不可复制的宝贵资产,此项目肩负着重大的责任与期望。

制作过程中的标准制定

安慧莉指出,“数字敦煌”项目已确立了一系列标准。这些标准涉及石窟寺壁画的二维图像采集与处理、三维数据的采集与处理,以及存储等多个方面。这些标准为石窟寺文物数字化工作提供了重要的技术指导和规范。在此之前,行业内部尚无统一且完善的此类标准。各地文物保护单位在数字化工作中,常常各自为政,数据格式各异,采集方法也存在显著差异。

“数字敦煌”项目标准的发布,标志着项目在加强自身建设的过程中,亦致力于推动整个行业向更为规范和高效的路径迈进。此标准旨在确保各地区文物数字化信息的互联互通与共享,为未来更大规模的文物数字化保护工程奠定坚实基础。

当前的成果状况

截至目前,“数字敦煌”项目已取得显著成效。莫高窟中290余个洞窟的高清壁画已成功采集,190余个洞窟的图像处理工作亦已完成。此外,45尊彩塑的三维重建及120多个洞窟的空间模型扫描亦告完成。这些成果为多个领域提供了宝贵的数据支持,美术临摹得以获取更精确的素材,考古研究得以拥有可靠的依据,文物保护亦能依据准确数据制定相应的保护策略。

这些成就凝聚了众多工作人员的辛勤付出,每一项数据的背后都承载着他们的辛勤汗水。以采集过程为例,工作人员需应对重重技术挑战,无论是洞窟的复杂地形还是壁画独特的材质,都需历经种种困难,方能获得精确的数据。

技术创新在项目中的应用

在数字敦煌项目的推进过程中,科技的进步催生了多项新技术的应用。目前,增强现实(AR)技术正逐步应用于一些具体工作领域,比如石窟内图像的智能提取与识别。这一变化在以往是难以预见的。新技术的融入,显著提升了人们对洞窟内文物认识的深度。

这些新技术目前仍处于研究阶段。在将它们应用于古旧文物时,必须兼顾技术的精确性与文物的安全性。不当的技术使用可能对文物造成伤害,因此在研发和应用这些新技术时,必须保持高度的警惕和谨慎。

让敦煌走出洞窟例子

2016年,“数字敦煌”资源库的正式上线标志着重大进展。该资源库包含了30个洞窟的整窟高清图像以及全景漫游功能,实现了这些资源的全球共享。此举使得全球公众无需亲临敦煌,即可欣赏到莫高窟壁画的精美,并获取相关文化知识。随后,素材库的开放进一步扩大了资源范围,包括莫高窟等石窟遗址以及敦煌藏经洞文献在内的6500余份高清数字资源,向全球公众开放。

世界各地敦煌文化的爱好者得以构建交流平台。例如,一位外籍艺术家能够借助该平台获取敦煌文化素材,融入个人创作之中。此举不仅推广了敦煌文化,亦促进了创作灵感的迸发。

项目的深远意义

从文化传承的角度审视,“数字敦煌”项目对敦煌文化走向世界的贡献极其重要。该项目确保了文化传播内容的精确性,提升了文物资源的社会开放程度,并促进了敦煌研究院与公众之间的双向交流。对文物保护而言,这代表了一种创新的研究途径,允许在不直接接触文物本身的情况下开展相关研究工作。

该项目不仅为国内外学者、文化追随者和艺术创新者构筑了一个“一站式”的敦煌文化共享与共创平台,而且在文物保护与文化传承领域树立了典范。关于“数字敦煌”的未来发展方向,您有何高见?诚邀各位参与讨论,发表评论,并给予点赞与分享。